Наталья Фролова - Эфес и Троя

- Название:Эфес и Троя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Фролова - Эфес и Троя краткое содержание

Эфес и Троя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

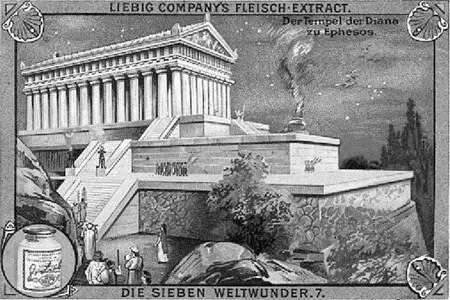

Главный храм Эфеса был крупнейшим не только в свое время и в своей стране, но и во всем античном мире. Говорят, что он намного превосходил размерами Парфенон, построенный чуть позже в Афинах. Легкий, изящный, сиявший белоснежным мрамором и свежими красками, дом Артемиды Эфесской восхищал всех, кому посчастливилось его видеть издалека или изнутри.

По традиции жители античных полисов хранили общественные средства в храмах. Беречь народное добро вменялось жрецам, которые в данном случае выступали в роли банкиров. Им разрешали брать плату за свои услуги, передавать некоторые суммы в другие города (на хранение или в заем), давать ссуды под проценты своим и чужим гражданам, а также финансировать военные походы. В общем, Артемисион являлся одним из крупнейших экономико-финансовых центров Средиземноморья. Об этой ипостаси храма можно судить по старинному выражению «Велик, как Артемида в Эфесе».

Между тем как выглядела мраморная богиня, каким было убранство ее дома, какие статуи стояли в залах, какие фрески и картины украшали стены, если в нем вообще имелась живопись, сегодня не знает никто. Не стоит доверять авторам, подробно описавшим интерьер храма, особенно тем, кто упоминал о резьбе на колоннах, кстати, созданных намного позже Скопасом. Все это к вышеописанной постройке никакого отношения не имеет, поскольку детище Херсифрона уничтожил огонь.

За время возведения храма в Эфесе произошло немало событий, в том числе и неприятных. В 550-х годах до н. э. Крёз вступил в войну с персидским царем Киром II Великим. Лидийцы прекрасно сражались верхом, но такой стойкой пехоты, какую имели враги, у них не было, что послужило причиной их поражения в битве при Птерии в Каппадокии. Наступила зима, Крёз устроил передышку и распустил свое наемное войско, чем невольно подвигнул персов к продолжению похода. Они без препятствий добрались до Лидии, окружили ее столицу Сарды, разбили наспех собранные царем отряды и после 14-дневной осады вошли в город.

Крёз попал в плен. По версии Геродота и большинства древнегреческих историков, его приговорили к сожжению. Те же авторы поведали, что перед казнью он трижды упомянул о Солоне. Услышав имя легендарного афинского мудреца, Кир потребовал объяснений и, узнав подробности его встречи с Крёзом, проявил милость, назначив недавнего врага своим советником. Однако азиатские клинописные источники утверждают, что поверженный богач все же взошел на костер.

Во всяком случае, живым его больше никто не видел. Перестала существовать и Лидия, тогда как остальные страны Малой Азии, сохранив названия и в какой-то степени автономию, вошли в состав Персидского царства.

Несмотря на то что победители почти не вмешивались во внутренние дела полисов, жизнь при Кире, видимо, не была счастливой. Когда ионийцы восстали, граждане Эфеса поддержали собратьев, но быстро одумались и впоследствии участвовали в греко-персидских войнах на стороне персов. К началу Пелопоннесской войны (431–404 годы до н. э.) эфесцы успели обрести свободу, которую им даровали афиняне, и войти в Делосский союз. Сначала они воевали вместе со своими освободителями против Спарты, однако, едва представился случай, изменили им, став союзниками недавних врагов. Через несколько лет Эфес вновь обратил взор в сторону Персии, поддержав Кира Младшего в братоубийственной борьбе с царем Артаксерксом. В ответ на предательство спартанцы, влияние которых в Ионии тогда было очень велико, подписали так называемый Анталкидов мир, уступив персам часть Малой Азии, куда вошел и Эфес. Это произошло в 386 году до н. э., а 30 лет спустя, в тот день, когда на свет появился Александр Македонский, сгорел храм Артемиды. Как писал Плутарх, богиня была настолько занята рождением героя, что не нашла времени защитить свой дом.

Шедевр архитектуры, который строился миром больше века и почти столько же радовал людей своей совершенной красотой, погиб всего за одну ночь. Горожане с горечью наблюдали, как с оглушительным треском лопались балки, видели как рухнула крыша и как, раскалываясь, падали мраморные колонны. Стоявшие рядом жрецы предрекали, что Артемида накажет за гибель храма не только Эфес, но и все малоазийские города.

Высушенные солнцем деревянные части перекрытий, зерно, хранившееся в подвалах, тканое убранство, дары, картины, одежда жрецов – все это стало прекрасной пищей для огня. Виновника поймали быстро, хотя он и не думал прятаться – им оказался ничем не примечательный гражданин Эфеса, совершивший злодейство ради славы.

Злодея судили публично и так же совместными усилиями ломали головы над тем, как его наказать. Ни одно преступление не могло сравниться с этим по масштабу, цинизму и глубине бездуховности, следовательно, не было казни, которая могла бы, во-первых, принести соответствующие муки преступнику, а во-вторых, предотвратить похожий поступок. Бросить его на растерзание диким зверям, утопить в мешке, как падшую женщину, или, что для тех мест было привычнее, закидать камнями – всякая, даже самая страшная казнь для него казалась милостью. И эфесцы сделали так: они решили его забыть, наказать забвением того, кто мечтал о бессмертной славе. Писателям запретили упоминать о нем в трудах, даже когда речь шла о пожаре.

Если бы жители этого города не были настолько просвещенными, если бы не обладали богатой фантазией, если бы среди судей оказалось чуть меньше изощренных умов, злодея бы просто умертвили. Люди, несколько лет пошептавшись на площадях («Один безумец, тот, что сжег наш храм… как его звали, дай бог памяти…»), его в конце концов забыли бы. А получилось иначе. Едва ли не каждый оратор клеймил негодяя, громко называя его имя, всякий литератор считал долгом написать о нем, разумеется, не оставляя своего антигероя безымянным. Весь эллинский мир шептался: «Знаете, какое наказание придумали эфесцы поджигателю? Постановили навсегда его забыть. Никто и никогда не будет упоминать его имени. Кстати, как его звали?…Да, мы его непременно забудем». И забыли, только не бездарного поджигателя, а гениальных зодчих Херсифрона, Метагена, Пеонита, Деметрия и Хейрократа.

Артемисион решили отстроить заново. Казалось бы, хорошее дело, но история возрождения храма обросла таким количеством слухов и откровенных сплетен, что найти истину в этом потоке сегодня не представляется возможным. «Прекрасный храм сгорел, – писал историк Страбон, – и граждане воздвигли другой, более красивый, собрав для того женские украшения, пожертвовав собственное имущество, попросив у соседей и продав уцелевшие в пожаре колонны». Менее благожелательные, например, Тимей из Тавромения утверждали, что «эфесы возводили святилище на деньги, отданные им персами на хранение». Эфесский грек, этнограф и путешественник Артемидор, опровергал подобные подозрения, с гневом восклицая: «Не было у них в это время никаких денег на хранении! А если и были, то сгорели вместе с храмом. Крыша рухнула, и кто бы захотел держать деньги под открытым небом?».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: