Александр Горкин - Энциклопедия «Техника» (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Техника» (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Росмэн-Издат

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-8451-1090-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «Техника» (с иллюстрациями) краткое содержание

И конечно, книга научит ребят пользоваться Интернетом и разбираться в новейших видах связи, что просто необходимо современному человеку.

Издание великолепно оформлено работами известных российских художников-иллюстраторов. Книга может стать отличным дополнительным пособием для занятий в школе и замечательным подарком маленьким мужчинам.

Энциклопедия «Техника» (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

ГАЗОХРАНИ́ЛИЩЕ, природная или создаваемая искусственно ёмкость, предназначенная для хранения больших объёмов газа и регулирования его подачи к местам потребления. Сооружается вблизи трасс магистральных трубопроводов и объектов газоснабжения. Различают наземные хранилища – газгольдеры (для хранения избыточного газа в период его минимального потребления, напр. в ночное время суток); подземные хранилища, в которых возможно накопление до сотен млн. мі газа и более, позволяющие регулировать сезонное поступление газа к потребителям. Для покрытия пиковых нагрузок сооружают изотермические хранилища сжиженного газа. Природные газохранилища создаются гл. обр. в истощённых газовых и нефтяных месторождениях, водоносных пластах или залежах негорючих газов. В систему инженерных сооружений таких газохранилищ входят скважины для закачки и отбора газа, компрессорные станции, сеть газопроводов, установки охлаждения, очистки, осушки газа (сепараторы, фильтры, адсорберы и т. п.). Первое в мире подземное газохранилище построено в 1915 г. в Канаде. Первое в России хранилище газа в промышленных масштабах сооружено в Гатчине в 1963 г.

ГÁЗЫ ПРИРÓДНЫЕ, совокупность газовых компонентов, встречающихся в различных состояниях: свободном (гл. обр. в атмосфере Земли, в пористых и трещиноватых горных породах), растворённом (в нефти, подземных водах) и твёрдом (в кристаллогидратах). По условиям распределения газов в природе различают: газы атмосферы – азот, кислород с примесями углекислого газа, водорода, озона, инертных газов и др.; газы осадочных пород (в нефти, каменном угле, смешанные, содержащие метан, водород, азот и др.); газы океанов и морей (биохимического и химического происхождения и др.); а также вулканические, космические, радиоактивные и др. По химическому составу выделяют три основные группы газов: углеводородные, углекислые, сероводородные. Особое свойство газов – большая способность к миграции, перемещению в свободном состоянии или растворёнными в воде, что обусловливает их лёгкое смешивание и широкое распространение в природе. Природные газы являются ценным сырьём для чёрной и цветной металлургии, химической промышленности (получение аммиака, спиртов, метана, пропана, ацетилена, этилена и т. п., для синтеза органических соединений в производстве каучука, пластмасс, резины, искусственного волокна и др.). Горючие газы, содержащие до 90 % углеводородов и обладающие высокой теплотой сгорания (до 32 МДж/мі), используются как высокоэффективные энергоносители для получения тепла.

ГАЛОГÉННАЯ ЛÁМПА НАКÁЛИВАНИЯ, лампа накаливания, наполненная газовой смесью, в состав которой, кроме инертного газа (напр., ксенона), входят галогены (обычно йод или бром). При одинаковых с обычной лампой накаливания мощности и сроке службы имеет меньшие размеры, большую световую отдачу, лучшую стабильность светового потока и длительный срок службы. Широко применяется для общего и специального освещения (в прожекторах, автомобильных и самолётных фарах, кинопроекторах, копировальных аппаратах и др.).

ГАЛЬВАНИ́ЧЕСКИЙ ЭЛЕМÉНТ, химический источник тока; устройство, вырабатывающее электрическую энергию в результате прямого преобразования химической энергии окислительно-восстановительных реакций. Первые гальванические элементы созданы в 19 в. (вольтов столб, 1800 г.; элемент Даниела – Якоби, 1836 г.; элемент Лекланше, 1865 г., и др.). До 60-х гг. 19 в. гальванические элементы были единственными источниками электрического тока для питания электрических приборов и для лабораторных исследований.

Основу гальванического элемента составляют два электрода (один – содержащий окислитель, другой – восстановитель), помещаемые в электролит. Между электродами в электролите устанавливается разность потенциалов – электродвижущая сила (ЭДС), соответствующая свободной энергии окислительно-восстановительной реакции. При замыкании внешней цепи между электродами восстановитель (напр., цинк) на отрицательном электроде окисляется, образующиеся свободные электроны переходят по внешней цепи (создавая разрядный ток) к положительному электроду (напр., меди, оксиду металла), где участвуют в реакции восстановления окислителя.

Различают гальванические элементы: одноразового использования ( первичные элементы, или элементы), в которых вещества, образовавшиеся в процессе разряда, не могут быть превращены в исходные активные вещества; многоразового действия (аккумуляторы электрические), в которых такое превращение возможно; с непрерывной подачей реагентов к электродам ( топливные элементы). Электродвижущая сила гальванических элементов от 1 до 1.6 В. Применяются в качестве источников электропитания незначительной мощности.

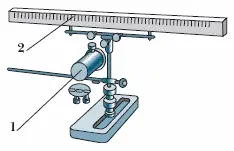

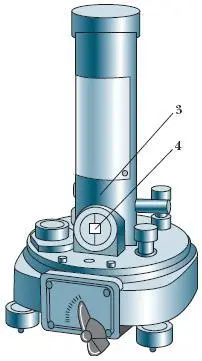

Зеркальный гальванометр

1 – осветитель; 2 – шкала; 3 – корпус гальванометра; 4 – зеркальце

ГАЛЬВАНОПЛÁСТИКА, см. в ст. Гальванотехника.

ГАЛЬВАНОСТÉГИЯ, см. в ст. Гальванотехника.

ГАЛЬВАНОТÉХНИКА, область прикладной электрохимии, охватывающая процессы электролитического осаждения металлов на поверхность металлических и неметаллических изделий. Гальванотехника включает гальваностегию (получение на поверхности изделий прочно связанных с ней тонких металлических покрытий) и гальванопластику(получение легко отделяемых, относительно толстых, точных копий с различных предметов, т. н. матриц). Открытие и техническая разработка гальванотехники принадлежат Б. С. Якоби , о чём он доложил 5 октября 1838 г. на заседании Петербургской академии наук.

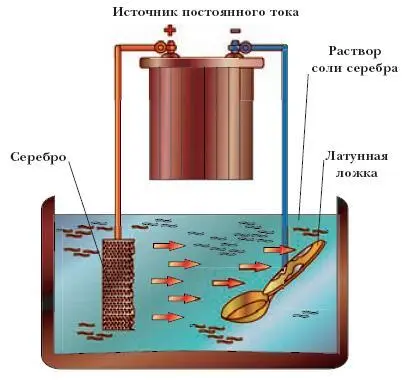

Принцип гальванического процесса можно показать на конкретном примере (см. рис. на с. 89). Для серебрения латунной ложки её помещают в ванну с раствором соли серебра и подключают к отрицательному полюсу источника постоянного тока. В эту же ванну опускают серебряную пластину приблизительно такой же, как у ложки, площади и присоединяют её к положительному полюсу источника тока. При протекании тока через электролит положительные ионы серебра движутся к отрицательному полюсу, т. е. к латунной ложке, получают на её поверхности недостающие электроны и осаждаются уже в виде нейтральных атомов. Одновременно на катоде (серебряной пластине) новые атомы серебра превращаются в ионы и переходят в раствор.

Схема процесса гальванического серебрения

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: