Екатерина Честнова - 100 великих русских эмигрантов

- Название:100 великих русских эмигрантов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Вече

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-6421-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Честнова - 100 великих русских эмигрантов краткое содержание

100 великих русских эмигрантов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эпоха Наполеоновских войн раскрыла военный талант Александра Ивановича как нельзя более полно. В январе 1807 г., участвуя в сражении при Прейсиш-Эйлау, командир 2-й пехотной дивизии генерал-лейтенант граф Остерман-Толстой не дрогнул под напором атаковавшего его части французского корпуса Даву и дал тем самым возможность русской армии отразить натиск. За мужество, проявленное на поле боя при Пултуске, Остерман-Толстой был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени, став 137-м по счету кавалером этой награды. Всего же по итогам кампании он получил три высоких русских ордена – Святого Владимира 2-й и 1-й степеней и Святой Анны 1-й степени, Золотую шпагу с надписью «За храбрость» и прусский орден Черного Орла.

24 мая 1807 г. генерал был ранен пулей в ногу. Рана оказалась настолько серьезной, что граф вышел в отставку с правом ношения мундира, но с началом Отечественной войны 1812 г. сразу же вернулся в строй. Легендарной стала фраза Остермана-Толстого, произнесенная тогда и адресованная одному из немецких по происхождению генералов русской армии: «Для вас Россия – мундир, вы его надели и снимете, когда захотите. Для меня Россия – моя кожа».

В 1812 г. 4-й корпус под командованием Остермана-Толстого отличился в тяжелейших сражениях при Островно (там граф отдал своим солдатам лаконичный приказ «Стоять и умирать») и Бородино. М.И. Кутузов так характеризовал действия своего подчиненного на Бородинском поле: «Примером своим ободрял подчиненные ему войска так, что ни жестокий перекрестный огонь неприятельской артиллерии, ни нападения неприятельской конницы не могли их поколебать, и удержали место свое до окончания сражения». За Бородино граф Александр Иванович был удостоен ордена Святого Александра Невского.

Не менее насыщенным для генерала выдался и 1813 г. 9 мая этого года он принял участие в сражение под Бауценом. Находясь в цепи, он был ранен в плечо, но продолжал руководить боем до тех пор, пока его не вынесли с поля боя полумертвого от потери крови. «Всегда впереди стрелков наших, сохранял он ничем непоколебимую храбрость, которую одушевлял командуемые им войска, водил оные многократно на штыки и всякий раз, стесняя и поражая неприятеля, приобретал совершеннейший успех», – писал генерал М.А. Милорадович о подвигах Остермана под Бауценом. За эту битву графу были пожалованы алмазные знаки ордена Святого Александра Невского.

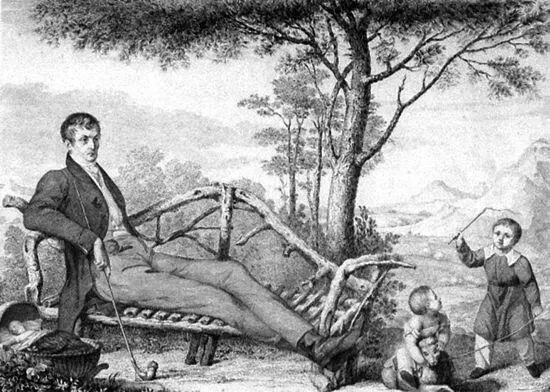

Звездным часом воинской карьеры генерала и одновременно одним из самых драматических моментов его судьбы стали два дня 1813 г. – 17 и 18 августа. Тогда в битве при Кульме он разгромил войска наполеоновского генерала Вандама, а самого его взял в плен. Сам Остерман-Толстой был тяжело ранен, ядром ему оторвало левую руку по плечо. Ампутацию генералу делали прямо на поле боя, под громкую барабанную дробь и солдатские песни. Так приказал сам граф, не желавший, чтобы подчиненные слышали его стоны. Впоследствии знаменитый скульптор С.И.Гальберг выполнил скульптуру, изображавшую полководца во время ампутации руки. 19 августа 1813 г. за Кульмскую битву он был удостоен ордена Святого Георгия 2-й степени, став одним из 125 кавалеров этой награды за всю полуторавековую историю ордена. Высоко оценили заслуги графа и союзники русских – он был удостоен высшего прусского ордена Большого креста Железного креста, награды, которая за всю историю была вручена только 7 раз.

После завершения Заграничных походов русской армии граф Остерман-Толстой был назначен командиром Гренадерского корпуса и шефом лейб-гвардии Павловского полка. Это была очень высокая милость – обычно шефами гвардейских полков были члены императорской фамилии. В августе 1817 г. граф получил чин генерала от инфантерии. Но тяжелейшие раны сильно подорвали здоровье Александра Ивановича, и он был уволен в бессрочный отпуск, формально продолжая числиться на военной службе. С 1822 г. граф жил преимущественно за границей – в Мюнхене, Париже, Флоренции, Женеве. Именно он положил начало дипломатической карьере своего племянника Федора Тютчева, в будущем знаменитого поэта. Тютчев же оказал дяде ответную услугу, познакомив его с молодой итальянской вдовой, графиней Марией Лепри, которая стала генералу невенчанной женой и родила ему трех детей – Николая, Катрин и Агриппину, получивших фамилию Остерфельд.

Воцарение в России Николая I (декабрь 1825 г.) фактически разделило жизнь генерала на две части. После того как некоторые участники восстания на Сенатской площади нашли прибежище в петербургском доме Остермана-Толстого, а сам граф начал хлопоты за замешанных в заговоре родственников, новый император, что называется, взял героя 1812 г. «на заметку» и, когда Александр Иванович предложил свои услуги русской армии во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., ответил отказом. Неудивительно, что заслуженный полководец почувствовал себя оскорбленным. Свою последнюю военную кампанию он провел… под псевдонимом – как «полковник Иванов» разрабатывал штабные планы египетских войск Ибрагима-паши во время войны Египта и Турции.

С тех пор знаменитый русский военачальник так никогда и не побывал на Родине. Обиду на императора он перебороть не смог. Когда Николай I пригласил графа принять участие в праздновании годовщины Кульмской битвы (она отмечалась в сентябре 1835 г.), Остерман-Толстой отклонил приглашение. Надо сказать, что ответ императора был поистине рыцарским – Николай I наградил заслуженного героя орденом Святого Андрея Первозванного. Но Остерман-Толстой до самой смерти так и не распечатал пакет, в котором ему прислали орденские знаки…

С 1837 г. Остерман-Толстой постоянно жил в женевском отеле «Берг», расположенном на одноименной набережной. Свою комнату он превратил в своеобразный музей Александра I. Посетивший генерала за два года до его смерти поэт князь П.А. Вяземский так описывал его жилище: «Кабинет его в Женеве был как бы усыпальницею покойного императора. Всевозможные портреты его, во всех видах и объемах, бюсты, статуэтки, медали – все, что только могло напоминать его, было развешано по стенам, расставлено на столах. Он был окружен этими воспоминаниями; он хранил их с нежным благоговением… На столе его постоянно лежало собрание стихотворений Державина. “Вот моя Библия”, – говорил он». Новости с Родины, по словам Вяземского, не занимали старого генерала: «Он о них и не говорил и не расспрашивал, что делается в России. Не слыхать было от него ни слова теплого участия, ни слова сожаления, ни слова укора… Он просто в отношении к России заживо замер и похоронил себя». Впрочем, в отношении русской кухни Остерман-Толстой был патриотом до такой степени, что специально заказывал из России гречневую крупу для варки каши.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: