Коллектив авторов - Болезни суставов

- Название:Болезни суставов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00352-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Болезни суставов краткое содержание

Руководство предназначено для ревматологов, терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) и студентов медицинских вузов.

Болезни суставов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Различают так называемый аппозиционный и интерстициальный рост хряща. Первый осуществляется за счет периваскулярных клеток и прехондробластов надхрящницы. Второй – за счет малодифференцированных хондробластов, лежащих в самой хрящевой ткани и находящихся непосредственно под надхрящницей.

Нужно иметь в виду, что полноценная репаративная регенерация хряща возможна лишь при небольших по площади повреждениях. При обширных повреждениях хрящевой ткани, сопровождающихся разрушением надхрящницы на большом протяжении, регенерацию хрящевой ткани опережает развитие грануляционной ткани на месте дефекта. С течением времени грануляционная ткань трансформируется в рубцовую соединительную ткань.

В последнее время активно развивается новое направление медицинской науки – регенеративная медицина, которая базируется на использовании новейших клеточных технологий, в частности тканевой инженерии. В передовых научных центрах разработаны методики выращивания в специальных условиях на особых питательных средах клеточных культур стволовых стромальных клеток и их производных, среди которых и предшественники хрящевых клеток. При необходимости эти клетки-предшественники могут быть пересажены (трансплантированы) в область дефекта хряща и служить источником его регенерации. К сожалению, пока работы в этом направлении носят преимущественно экспериментальный характер, но уже имеются сведения об использовании данной клеточной технологии в клинической практике.

1.13. РЕГУЛЯЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

Метаболические процессы в хрящевой ткани регулируются многими механизмами. Один из ведущих регуляторных путей – эндокринный. Известно, что эстрогены и кортикостероидные гормоны тормозят или угнетают рост хрящей. Андрогены, гормоны щитовидной железы, соматотропный гормон (СТГ), наоборот, стимулируют рост и развитие хрящевой ткани, влияя на метаболизм и дифференцировку хрящевых клеток, способствуя оптимальному химическому составу межклеточного вещества.

Особая роль в регуляции гистофизиологии хрящевых тканей принадлежит цитокинам и факторам роста. Цитокины представляют собой полипептиды, которые продуцируются самыми различными клетками, в том числе и хрящевыми. Наибольший спектр биологически активных веществ, влияющих на метаболизм хрящевых тканей, выделяют макрофаги и тканевые базофилы (тучные клетки). Например, выделяемые ими фактор роста фибробластов, инсулиноподобный фактор роста, эпидермальный фактор роста оптимизируют соотношение процессов пролиферации и дифференцировки хрящевых клеток.

Активированные макрофаги выделяют ряд факторов, которые индуцируют процессы ангиогенеза при росте и регенерации хрящей. Различные монокины регулируют процессы пролиферации эндотелиальных клеток, их миграцию и новообразование капилляров надхрящницы независимо друг от друга. Тучные клетки выделяют также вазоактивные амины, способствующие повышению проницаемости сосудистой стенки, и фактор, стимулирующий рост капилляров. Выделяющиеся при дегрануляции тканевых базофилов вещества оказывают митогенное действие не только на эндотелиоциты, но и на другие клетки, в том числе находящиеся внутри хрящевой ткани.

Фактор роста эндотелия кровеносных сосудов, продуцируемый макрофагами и эндотелиоцитами, стимулирует развитие кровеносных сосудов микроциркуляторного русла надхрящницы, опосредованно оказывая благоприятное воздействие по трофику хряща.

Все факторы роста подразделяют на три группы. В первую входят стимуляторы пролиферативной активности клеток (митогены). Вторую группу составляют факторы, вызывающие пролиферацию и миграцию клеток хрящевой ткани. К третьей группе относятся модификаторы фенотипического состояния тканевых элементов.

Процесс старения сопровождается атрофией хрящевой ткани, изменением строения и количества клеток, изменением физико-химических свойств межклеточного вещества. Многие хрящевые клетки здесь гибнут, местами появляются довольно грубые волокнистые структуры, делающие основное вещество непрозрачным. В результате разжижения основного вещества появляются полости, в которые иногда проникают сосуды, и тут могут возникать островки окостенения. На участках стареющего гиалинового хряща могут отлагаться известковые соли, что приводит к обызвествлению хряща.

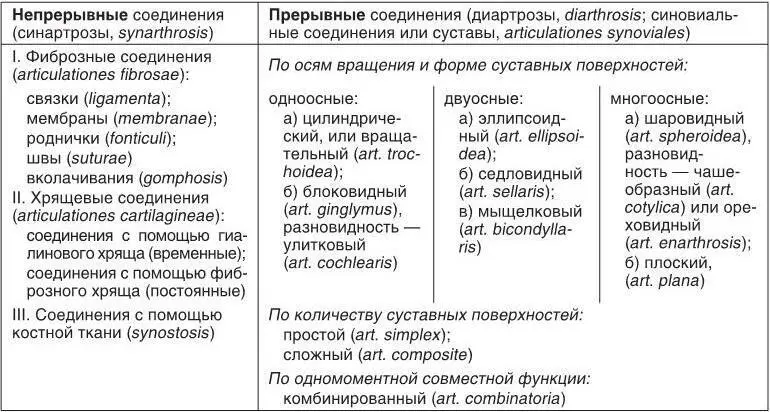

1.14. ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ КОСТЕЙ

Имеющиеся в теле человека многочисленные соединения костей целесообразно представить в виде классификации (табл. 1.1). В соответствии с данной классификацией существуют два основных вида соединений костей – непрерывное и прерывное, каждое из которых в свою очередь подразделяется на несколько групп (Гайворонский И. В., Ничипорук Г. И., 2005).

Следует отметить, что рельеф костей нередко отражает конкретный вид соединения. Для непрерывных соединений на костях характерны бугристости, гребни, линии, ямки и шероховатости, а для прерывных – гладкие суставные поверхности различной формы.

Различают три группы непрерывных соединений костей – фиброзные, хрящевые и костные.

I. Фиброзные соединения, или соединения с помощью соединительной ткани, — синдесмозы. К ним относятся связки, мембраны, роднички, швы и вколачивания.

Связки– это соединения с помощью соединительной ткани, имеющие вид пучков коллагеновых и эластических волокон. По своему строению связки с преобладанием коллагеновых волокон называются фиброзными, а связки, содержащие преимущественно эластические волокна, – эластическими. В отличие от фиброзных, эластические связки способны укорачиваться и возвращаться к исходной форме после прекращения нагрузки.

Таблица 1.1

Виды соединений костей

По длине волокон связки могут быть длинными (задняя и передняя продольные связки позвоночного столба, надостистая связка), соединяющими несколько костей на большом протяжении, и короткими, соединяющими соседние кости (межостистые, межпоперечные связки и большинство связок костей конечностей).

По отношению к капсуле сустава различают внутрисуставные и внесуставные связки. Последние рассматривают как внекапсулярные и капсулярные. Связки как самостоятельный вид соединения костей могут выполнять различные функции:

– удерживающую или фиксирующую (крестцово-бугорная связка, крестцово-остистая, межостистые, межпоперечные связки и т. д.);

– роль мягкого скелета, так как являются местом начала и прикрепления мышц (большинство связок конечностей, связок позвоночного столба и т. д.);

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: