Коллектив авторов - Болезни суставов

- Название:Болезни суставов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00352-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Болезни суставов краткое содержание

Руководство предназначено для ревматологов, терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) и студентов медицинских вузов.

Болезни суставов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В молодом возрасте уменьшение объема костной ткани незначительно и достигает 0,4 % в год. У женщин с возрастом наблюдается более высокая потеря костной ткани, чем у мужчин. В периосте с увеличением возраста снижается или не определяется пролиферативная активность клеток остеогенного слоя надкостницы. После полового созревания снижается пролиферация клеток в метаэпифизарной хрящевой пластинке при продолжающемся эндохондральном остеогенезе. В результате хрящевая пластинка истончается, в дальнейшем происходит полное ее замещение костной тканью. Уменьшается плотность расположения остеобластов на поверхности кости и количество зрелых остеоцитов. Последние местами разрушаются, и в составе костной ткани отмечаются лакуны, лишенные остеоцитов. В связи со снижением биосинтетических процессов в клетках кости нарушается процесс периостального костеобразования, минерализации пластинок остеонов, а также происходит активизация резорбционных процессов, что приводит к возрастному остеопорозу и снижению механической прочности кости.

Метаболические процессы, происходящие в костных тканях, находятся под влиянием множества факторов. Среди них половые гормоны, гормоны щитовидной железы, паратиреоидный гормон (ПТГ), витамин D, простагландины и др.

Дифференцировка остеогенных клеток ингибируется трийодтиронином (Т 3). Имеются данные о том, что этот же гормон активирует синтетическую активность остеобластов по выработке межклеточного вещества. ПТГ ускоряет резорбцию костной ткани. Фактор стволовых клеток, интерлейкины (ИЛ-1, ИЛ-3, ИЛ-6, ИЛ-11), простагландины, кальцитриол стимулируют деятельность остеобластов. На пролиферацию и дифференцировку клеток костной ткани оказывают влияние различные цитокины и факторы роста. Например, колониестимулирующие факторы (КСФ) и фактор некроза опухоли (ФНО) повышают функциональную активность остеокластов. Кальцитонин, эстрогены, ИЛ-4, ИЛ-13, трансформирующий фактор роста (ТФР) ингибируют активность остеокластов. Большинство цитокинов вырабатываются моноцитами, лимфоцитами, тканевыми базофилами, то есть клетками гематогенного генеза. И сами клетки костной ткани могут осуществлять аутокринную регуляцию метаболических процессов, происходящих в кости. Имеются указания на то, что остеобласты, остеоциты и остеокласты являются продуцентами ряда факторов роста, которые индуцируют дифференцировку периваскулоцитов и преостеобластов и стимулируют функциональную активность остеобластов и остеоцитов.

Помимо химических факторов, воздействие на метаболизм костной ткани оказывают и физические факторы. Так, например, повышенное парциальное давление кислорода, высокая степень оксигенации благотворно влияют на скорость физиологических процессов в костной ткани.

1.4. КОСТЬ КАК ОРГАН

Кость ( os ) – это орган, являющийся компонентом системы органов опоры и движения, имеющий типичную форму и строение, характерную архитектонику сосудов и нервов, построенный преимущественно из костной ткани, покрытый снаружи надкостницей ( periosteum ) и содержащий внутри костный мозг ( medulla osseum ).

Каждая кость имеет определенную форму, величину и положение в теле человека. На формообразование костей существенное влияние оказывают условия, в которых кости развиваются, и функциональные нагрузки, которые кости испытывают в процессе жизнедеятельности организма. Каждой кости свойственно определенное число источников кровоснабжения (артерий), наличие определенных мест их локализации и характерная внутриорганная архитектоника сосудов. Указанные особенности распространяются и на нервы, иннервирующие данную кость.

В состав каждой кости входят несколько тканей, находящихся в определенных соотношениях, но, безусловно, основной является пластинчатая костная ткань. Рассмотрим ее строение на примере диафиза длинной трубчатой кости.

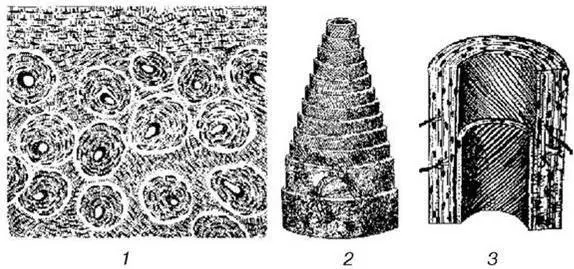

Основную часть диафиза трубчатой кости, расположенную между наружными и внутренними окружающими пластинками, составляют остеоны и вставочные пластинки (остаточные остеоны). Остеон, или гаверсова система, является структурно-функциональной единицей кости. Остеоны можно рассмотреть на шлифах или гистологических препаратах (рис. 1.1).

Остеон представлен концентрически расположенными костными пластинками (гаверсовыми), которые в виде цилиндров разного диаметра, вложенных друг в друга, окружают гаверсов канал. В последнем проходят кровеносные сосуды и нервы. Остеоны большей частью располагаются параллельно длиннику кости, многократно анастомозируя между собой. Количество остеонов индивидуально для каждой кости, у бедренной кости оно составляет 1,8 на 1 мм 2. При этом на долю гаверсова канала приходится 0,2 – 0,3 мм 2. Между остеонами располагаются вставочные, или промежуточные, пластинки, которые идут во всех направлениях. Вставочные пластинки представляют собой оставшиеся части подвергшихся разрушению старых остеонов. В костях постоянно происходят процессы новообразования и разрушения остеонов.

Снаружи кость окружают несколько слоев генеральных, или общих, пластинок, которые располагаются непосредственно под надкостницей (периостом). Через них проходят прободающие каналы (фолькмановские), которые содержат кровеносные сосуды того же названия. На границе с костномозговой полостью в трубчатых костях находится слой внутренних окружающих пластинок. Они пронизаны многочисленными каналами, расширяющимися в ячейки. Костномозговая полость выстлана эндостом, который представляет собой тонкий соединительнотканный слой, включающий уплощенные неактивные остеогенные клетки.

Рис. 1.1. Внутреннее строение кости:

1 – костная ткань; 2 – остеон (реконструкция); 3 – продольный срез остеона

В костных пластинках, имеющих форму цилиндров, оссеиновые фибриллы плотно и параллельно прилежат друг к другу. Между концентрически лежащими костными пластинками остеонов находятся остеоциты. Отростки костных клеток, распространяясь по канальцам, проходят в направлении к отросткам соседних остеоцитов, вступают в межклеточные соединения, формируя пространственно ориентированную лакунарно-канальцевую систему, участвующую в метаболических процессах.

В составе остеона насчитывается до 20 и более концентрических костных пластинок. В канале остеона проходят 1–2 сосуда микроциркуляторного русла, безмиелиновые нервные волокна, лимфатические капилляры, сопровождаемые прослойками рыхлой соединительной ткани, содержащей остеогенные элементы, в том числе периваскулярные клетки и остеобласты. Каналы остеонов соединены между собой, с периостом и костномозговой полостью за счет прободающих каналов, что способствует анастомозированию сосудов кости в целом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: