Иван Авраменко - Россияне – лауреаты Нобелевской премии

- Название:Россияне – лауреаты Нобелевской премии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-94201-202-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Авраменко - Россияне – лауреаты Нобелевской премии краткое содержание

Отдельный интерес представляет биография основателя фонда Альфреда Нобеля.

Книга призвана помочь читателю составить представление о лауреатах, отмеченных высшей наградой– Нобелевской премией.

Адресована широкому кругу читателей.

Россияне – лауреаты Нобелевской премии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

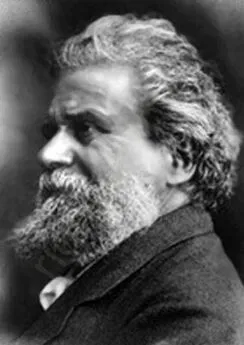

В 1867 г., защитив диссертацию об эмбриональном развитии рыб и ракообразных, Мечников получил докторскую степень Санкт-Петербургского университета, где затем преподавал зоологию и сравнительную анатомию в течение последующих шести лет. В составе антропологической экспедиции он поехал к Каспийскому морю, в район проживания калмыков, для проведения антропометрических измерений, характеризующих калмыков как представителей монголоидной расы. По возвращении Мечников был избран доцентом Новороссийского университета в Одессе. Расположенная на берегу Черного моря, Одесса была идеальным местом для изучения морских животных. Мечников пользовался любовью студентов, однако растущие социальные и политические беспорядки в России угнетали его. Вслед за убийством царя Александра II в 1881 г. реакционные действия правительства усилились, и Мечников, подав в отставку, переехал в Мессины (Италия).

«В Мессине, – вспоминал он позднее, – совершился перелом в моей научной жизни. До того зоолог, я сразу сделался патологом». Открытие, круто изменившее ход его жизни, было связано с наблюдениями за личинками морской звезды. Наблюдая за этими прозрачными животными, Мечников заметил, как подвижные клетки окружают и поглощают чужеродные тела, подобно тому, как это происходило при воспалительной реакции у людей. Если чужеродное тело было достаточно мало, блуждающие клетки, которые он назвал фагоцитами (от греческого phagein – «есть»), могли полностью поглотить пришельца.

Мечников был не первым ученым, наблюдавшим, что лейкоциты у животных пожирают вторгшиеся организмы, включая бактерии. В то же время считалось, что процесс поглощения служит главным образом для распространения чужеродного вещества по всему телу через кровеносную систему. Мечников придерживался иного объяснения, так как смотрел на происходящее глазами эмбриолога. У личинок морских звезд подвижные фагоциты не только окружают и поглощают вторгшийся объект, но также резорбируют и уничтожают другие ткани, в которых организм более не нуждается. Лейкоциты человека и подвижные фагоциты морской звезды эмбриологически гомологичны, так как происходят из мезодермы. Отсюда Мечников сделал вывод, что лейкоциты, подобно фагоцитам, в действительности выполняют защитную, или санитарную, функцию. Далее он продемонстрировал деятельность фагоцитов у прозрачных водяных блох. «Согласно этой гипотезе, – писал впоследствии Мечников, – болезнь должна рассматриваться как борьба между патогенными агентами – поступившими извне микробами – и фагоцитами самого организма. Излечение будет означать победу фагоцитов, а воспалительная реакция будет признаком их действия, достаточного для предотвращения атаки микробов». Однако идеи Мечникова в течение ряда лет не воспринимались научной общественностью.

В 1886 г. Мечников вернулся в Одессу, чтобы возглавить вновь организованный Бактериологический институт, где он изучал действие фагоцитов собаки, кролика и обезьяны на микробы, вызывающие рожистое воспаление и возвратный тиф. Его сотрудники работали также над созданием вакцин против холеры кур и сибирской язвы овец. Преследуемый жаждущими сенсаций газетчиками и местными врачами, упрекавшими Мечникова в отсутствии у него медицинского образования, он вторично покидает Россию в 1887 г. Встреча с Луи Пастером в Париже привела к тому, что великий французский ученый предложил Мечникову заведовать новой лабораторией в Пастеровском институте. Мечников работал там в течение следующих 28 лет, продолжая исследование фагоцитов.

Драматические картины «сражений» фагоцитов, которые рисовал Мечников в своих научных отчетах, были встречены в штыки приверженцами гуморальной теории иммунитета, считавшими, что центральную роль в уничтожении «пришельцев» играют определенные вещества крови, а не содержащиеся в крови лейкоциты. Мечников, признавая существование антител и антитоксинов, описанных Эмилем фон Берингом, энергично защищал свою фагоцитарную теорию. Вместе с коллегами он изучал также сифилис, холеру и другие инфекционные заболевания.

Выполненные в Париже работы Мечникова внесли вклад во многие фундаментальные открытия, касающиеся природы иммунной реакции. Один из его учеников – Жюль Борде – показал, какую роль играет комплемент (вещество, найденное в нормальной сыворотке крови и активируемое комплексом антиген – антитело) в уничтожении микробов, делая их более подверженными действию фагоцитов. Наиболее важный вклад Мечникова в науку носил методологический характер: цель ученого состояла в том, чтобы изучать «иммунитет при инфекционных заболеваниях… с позиций клеточной физиологии».

Когда представления о роли фагоцитоза и функции лейкоцитов получили более широкое распространение среди иммунологов, Мечников обратился к другим идеям, занявшись, в частности, проблемами старения и смерти. В 1903 г. он опубликовал книгу, посвященную «ортобиозу», или умению «жить правильно», – «Этюды о природе человека», в которой обсуждалось значение пищи и обосновывалась необходимость употребления больших количеств кисломолочных продуктов или простокваши, заквашенной с помощью болгарской палочки. Рекомендации Мечникова способствовали появлению популярного коммерческого способа изготовления кефира, однако ученый не получал за это никаких денег.

Мечников совместно с Паулем Эрлихом был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1908 г. «за труды по иммунитету». Как отметил в приветственной речи К. Мернер из Каролинского института, «после открытия Эдварда Дженнера, Луи Пастера и Роберта Коха оставался невыясненным основной вопрос иммунологии: «Каким образом организму удается победить болезнетворных микробов, которые, атаковав его, смогли закрепиться и начали развиваться? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, Мечников положил начало современным исследованиям по. иммунологии и оказал глубокое влияние на весь ход ее развития».

В 1869 г. Мечников женился на Людмиле Федорович, которая была больна туберкулезом; детей у них не было. Когда спустя четыре года жена умерла, Мечников предпринял неудачную попытку покончить жизнь самоубийством, выпив морфий. В 1875 г., будучи преподавателем Одесского университета, он встретил 15-летнюю студентку Ольгу Белокопытову и женился на ней. Когда Ольга заразилась брюшным тифом, Мечников снова попытался свести счеты с жизнью, на этот раз посредством инъекции возбудителей возвратного тифа. Тяжело переболев, он, однако, выздоровел: болезнь поубавила долю столь характерного для него пессимизма и вызвала улучшение зрения. Хотя и от второй жены у Мечникова не было детей, после смерти родителей Ольги, ушедших из жизни друг за другом в течение года, супруги стали опекунами двух ее братьев и трех сестер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: