Николай Рерих - Глаз добрый

- Название:Глаз добрый

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во И. Д. Сытина

- Год:1914

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Рерих - Глаз добрый краткое содержание

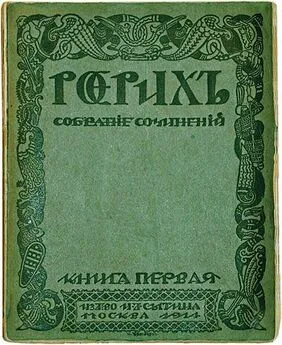

Судьба этой книги драматична и, пожалуй, типична. Она разделила участь многих выдающихся дореволюционных изданий, поскольку была выключена из круга нашего чтения на долгие времена. На ее обложке значится: Рерих. Собрание сочинений. Книга первая. Изд-во И. Д. Сытина. Москва. 1914. Однако собранию сочинений (оно планировалось в трех томах) не суждено было осуществиться: помешала начавшаяся мировая воина. А первый том как бы ушел в подполье, став достоянием редких библиофилов.

В послесталинский период началось постепенное, на первых порах достаточно робкое, возвращение Рериха и его трудов на Родину. Отдельные произведения из несостоявшегося собрания сочинений Рериха публиковались в журнальной периодике, включались в те или иные издания Рериха. Но вот в полном виде, в том, как ее задумал и выпустил в свет автор, книга появляется впервые.

Здесь все оставлено без изменений, исключая изменившуюся после семнадцатого года орфографию. Единственное, что мы позволили: дать название тому Рериха, волею судеб превратившемуся в отдельное издание. Мы вынесли в заголовок название его статьи: "Глаз добрый". Сделано это не случайно. В статье сформулировано нравственно-эстетическое кредо художника. Своего рода девизом стали для Рериха слова Станиславского, обращенные к ученикам, — он их приводит в статье — "Умейте в каждой вещи найти не худшее, но лучшее". Впоследствии эта мысль, усиленная многовековой мощью восточной мудрости, зазвучит в первой книге Учения Живой Этики, согласно принципам которого Рерих и его семья будут строить свою жизнь: "Надо в удвоенное стекло смотреть на все доброе и в десять раз уменьшать явления несовершенства, иначе останемся прежними".

Глаз добрый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— …дали ему святую воду и святые мощи, чтобы, смешав святую воду и святые мощи с красками, написал святую и освященную икону. И он писал сию святую икону, и только по субботам да воскресеньям приобщался пищи, и с великим радением и бдением в тишине великой совершил ее… — "Что-то Оленка?" — мелькает о человеческом у молодого, а изограф уже угадывает его мысли, еще строже впивается в него своими стальными глазами и твердит внушительно:

— Спаси Бог нынешних мастеров! Многие от них пишут таковых же святых угодников, как и они сами: толстобрюхих, толсторожих, и руки и ноги яко стульцы у кажного. И сами живут не истинно, не памятуют, да подобает живописцу быть смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце, но и паче ж хранити чистоту душевную и телесную со всяким опасением. А не можешь тако пробыти до конца, то женись по закону и браком сочетайся и приходи ко отцем духовным и во всем извещайся и по их наказанию подобает жити в посте и молитвах и воздержании со смиренномудрием, кроме всякого зазора, и с превеликим тщанием пиши образ Господа; да мятутся люди страстями телесными, ты же, духовно ревнуя ко славе честного художества, подвизайся кистию и словом добрым. Не всякому дает Бог писати по образу и подобию, и кому не дает — им вконец от такового дела престати, да не Божие имя такового письма похуляется. И аще учнут глаголати: "мы тем живем и питаемся", и таковому их речению не внимати. Не всем человеком иконописцем быти: много бо и различно рукодействия даровано от Бога, им же человеком препитатись и живым быти и кроме иконного письма… — поучает мастер.

Закату не осилить слюдяных оконцев. В Тереме темнеет. Расходятся иконники. Не блестят венчики и узоры на ризах. Дрожат темные очертания ликов, и острее сверкают большие белые очи угодников. Сумрак ползет из углов, закутывает серым пологом запасы иконных досок и холстины, мягчит тени станков. Истово и мерно звучит поучение о добром живописном рукоделии.

Творится в Иконном тереме хитрое и красное дело.

1899

По пути из Варяг в Греки

Плывут полунощные гости.

Светлой полосой тянется пологий берег Финского залива. Вода точно напиталась синевой ясного, весеннего неба; ветер рябит по ней, сгоняя матово-лиловатые полосы и круги. Стайка чаек спустилась на волны, беспечно на них закачалась и лишь под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями — всполошило их мирную жизнь что-то, малознакомое, невиданное. Новая струя пробивается по стоячей воде, бежит она в вековую славянскую жизнь, пройдет через леса и болота, перекатится широким полем, подымет роды славянские — увидят они редких, незнакомых гостей, подивуются они на их строй боевой, на их заморский обычай.

Длинным рядом идут ладьи; яркая раскраска горит на солнце. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким, стройным носом-драконом. Полосы красные, зеленые, желтые и синие наведены вдоль ладьи. У дракона пасть красная, горло синее, а грива и перья зеленые. На килевом бревне пустого места не видно — все резное: крестики, точки, кружки переплетаются в самый сложный узор. Другие части ладьи тоже резьбой изукрашены; с любовью отделаны все мелочи, изумляешься им теперь в музеях и, тщетно стараясь оторваться от теперешней практической жизни, робко пробуешь воспроизвести их — в большинстве случаев совершенно неудачно, потому что, полные кичливого, холодного изучения, мы не даем себе труда постичь дух современной этим предметам искусства эпохи, полюбить ее — славную, полную дикого простора и воли.

Около носа и кормы на ладье щиты привешены, горят под солнцем. Паруса своей пестротою наводят страх на врагов; на верхней белой кайме нашиты красные круги и разводы; сам парус редко одноцветен — чаще он полосатый: полосы на нем или вдоль или поперек, как придется. Середина ладьи покрыта тоже полосатым наметом, накинут он на мачты, которые держатся перекрещенными брусьями, изрезанными красивым узором, — дождь ли, жара ли, гребцам свободно сидеть под наметом.

На мореходной ладье народу довольно — человек 70; по борту сидит до 30 гребцов. У рулевого весла стоят кто посановитей, поважней, сам конунг там стоит. Конунга можно сразу отличить от других: и турьи рога на шлеме у него повыше, и бронзовый кабанчик, прикрепленный к гребню на макушке, отделкой получше. Кольчуга конунга видала виды, заржавела она от дождей и от соленой воды, блестят на ней только золотая пряжка-фибула под воротом да толстый браслет на руке. Ручка у топора тоже богаче, чем у прочих дружинников, — мореный дуб обвит серебряной пластинкой; на боку большой загнувшийся рог для питья. Ветер играет красным с проседью усом, кустистые брови насупились над загорелым, бронзовым носом; поперек щеки прошел давний шрам.

Стихнет ветер — дружно подымутся весла; как одномерно бьют они по воде, несут ладьи по Неве, по Волхову, Ильменю, Ловати, Днепру — в самый Царьград; идут варяги на торг или на службу.

Нева величава и могуча, но исторического настроения в ней куда меньше но сравнению с Волховом. На Неве берега позастроились почти непрерывными, неуклюжими деревушками, затянулись теперь кирпичными и лесопильными заводами, так что слишком трудно перенестись в далекую старину. Немыслимо представить расписные ладьи варяжские, звон мечей, блеск щитов, когда перед вами на берегу торчит какая-нибудь самодовольная дачка, ну точь-в-точь — пошленькая слобожанка, восхищенная своею красотой; когда на солнышке сияют бессмысленные разноцветные шары, исполняющие немаловажное назначение — украсить природу; рдеют охряные фронтоны с какими-то неправдоподобными столбиками и карнизами, претендующими на изящество и стиль, а между тем любой серый сруб — много художественнее их.

За всю дорогу от Петербурга до Шлиссельбурга выдается лишь одно характерное место — старинное потемкинское именье Островки. Мысок, заросший понурыми, серьезными пихтами, очень хорош; замкоподобная усадьба вполне гармонирует с окружающим пейзажем. Уже ближе к Шлиссельбургу Нева на короткое время как бы выходит из своего цивилизованного состояния и развертывается в привольную северную реку, — серую, спокойную, в широком размахе, обрамленную темной полосой леса. Впрочем, это мимолетное настроение сейчас же разбивается с приближением к Шлиссельбургу. Какой это печальный город! Какая заскорузлая провинция, — даже названия улиц и те еще не прививаются среди обывателей.

Левее города, за крепостью, бурой полосой потянулось Ладожское озеро. На рейде заснуло несколько судов. Все как-то неприветливо и холодно, так что с удовольствием перебираешься на громоздкую машину, что повезет по каналу до новой Ладоги. Накрененная набок, плоскодонная, какой-то овальной формы, с укороченной трубой, она производит впечатление скорей самовара, чем пассажирского парохода, но все ее странные особенности имеют свое назначение. Главное украшение парохода — труба — срезана, потому что через пароход часто приходится перекидывать бечевы барж, идущих по каналу на четырех лохматых лошаденках; глубина канала заставляет отказаться от киля и винта; тенденция к одному боку является вследствие расположения угольных ящиков, а почему их нельзя было распределить равномернее — этого мне не могла объяснить пароходная прислуга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: