Арсений Соколов - Книга пророка Амоса. Введение и комментарий

- Название:Книга пророка Амоса. Введение и комментарий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91173-474-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арсений Соколов - Книга пророка Амоса. Введение и комментарий краткое содержание

Книга пророка Амоса. Введение и комментарий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3:8 Лев рыкает – кто не испугается? אריה שאג מי לא יירא

Адонай Яхве велит —

кто не запророчествует? אדני יהוה ךבר מי לא ינבא

5:23 Удали от Меня шум песней твоих, הסר לי שריך

звуков псалтири твоей

я не буду слушать! וזמרת ובליך לא אשמע

Это параллелизм строк внутри стиха. Разделительным маркером между членами в МТ, как известно, служит пробел, который мы для наглядности заменяем переносом. Но в древнееврейской поэзии не только стих строится по принципу параллелизма. Даже самого беглого взгляда достаточно, чтобы обнаружить в книге Амоса параллелизм на уровне более крупной литературной формы – строфы. Строфы в еврейской поэзии содержат от одного до четырех стихов, и книга Амоса здесь не исключение. В качестве примеров возьмем строфу из одного и строфу из четырех стихов.

Пример строфы из одного стиха:

1:2 Яхве с Сиона зарычит יהוה מציון ישאג

и из Иерусалима даст глас Свой – ומירושלם יחן קולו

и в траур облачатся пастбища пастухов, אבלו 5 אוח הרעים]

и иссохнет вершина Кармила. דבש ראש הכרמל

В первой половине этой строфы мы видим синонимический параллелизм, внутри второго – синтетический. В то же время и все четверостишие построено по принципам параллелизма – обе половины строфы соотнесены между собою в синтетический параллелизм: грустное состояние пастбищ и вершины Кармила (вторая половина) вызвано гневом Господа (первая половина). В первом и втором членах – причина, в третьем и четвертом – следствие.

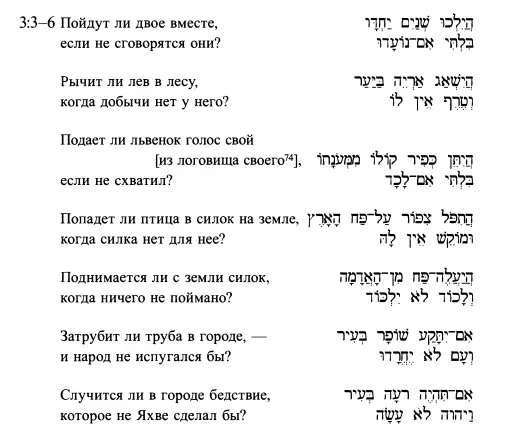

Пример крупной строфы:

[из логовища своего [74]]

Нетрудно заметить, что эта строфа состоит из четырех стихов. Первый стих – двучленный, остальные – четырехчленные. В четырехчленных 1-й и 2-й члены соотнесены между собой по принципу синтетического параллелизма, так же – 3-й и 4-й. В то же время 1-й и 3-й очень наглядно соотносятся по принципу синонимического параллелизма, так же и 2-й с 4-м. Эта «переплетающаяся» структура наблюдается во всех четырехчленных стихах этой строфы. А все четыре стиха в свою очередь связаны между собою в синтетический параллелизм.

Границы строфы определяются общей темой ее содержания [75]. Смена темы сигнализирует о конце строфы. В данном случае тема очевидна: у всего происходящего есть своя причина. И то бедствие, которое предрекает Амос израильским городам, тоже не случайно – оно от Господа. Последние две строки – кульминация всей строфы, ради них она и составлена. Кроме того, в этой строфе имеется и формальный признак определения ее границ – использование частиц в начале стихов и полустиший: сначала вопросительной П, затем условной אם Последние исчезают, как только тема закончена.

В композиции книги мы можем усматривать параллелизм и на следующем по сложности уровне – на уровне пророческой речи. Например, если рассматривать 1:3–2:16 как целое, нельзя не заметить синтетического параллелизма между всеми строфами, так похожими по содержанию и строению, каждая из которых представляет собой отдельное пророчество против того или иного народа.

Другие стилистические характеристики книги

Кроме параллелизма, в небольшой Книге пророка Амоса много других художественных приемов.

Числовой стих. Этот поэтический прием, широко представленный в Книгах Премудрости, особенно в книге Притчей, используется в Книге пророка Амоса восемь раз. Им предваряется каждое пророчество против народов в 1-2-й главах:

За три преступления…

и за четыре не пощажу его.

Однако, в отличие от литературы Премудрости, здесь эта вводная формула имеет чисто риторический характер: объявляются не три-четыре преступления, а, за исключением пророчества против Израиля, лишь одно.

Числовые прогрессивные формулы засвидетельствованы также в угаритской литературе [76].

Игра слов. Например, в 5:5:

ибо Галгал весь пойдет в плен כי הגלגל גלה יגלה

Игра строится здесь на созвучии топонима гилгал (Галгал) с гало игле , характерной для библейского иврита труднопереводимой эмфатической глагольной конструкцией (абсолютный инфинитив + имперфект): «пойти в плен» + «пойдет в плен» (обе глагольных формы – в одной и той же породе: qal) [77].

Другой пример игры слов встречается в 8:2:

קץ – קיץ (плоды – конец)

Игру создает здесь созвучие двух существительных, кайц («плод») и кэц (конец; жатва).

Игра слов остается недоступной для переводов, ее можно почувствовать лишь в оригинальном тексте.

Ирония. Суровым речам Амоса часто присуща ироничность:

6:5 Напеваете под звуки псалтири?!

Как Давиду, думают они, дано им песенное орудие! —

насмехается пророк над исполнительским искусством израильтян.

Когда пророк обзывает богачей «телицами Васанскими» (4:1), в этом тоже чувствуется оттенок иронии, даже сатиры.

Агрессивная ирония звучит и в словах оппонента пророка, священника Амасии. Похоже, что Амасия называет Амоса «провидцем» (חזה) именно в насмешку: «Послушай-ка, ты, провидец!».

В 4:4–5 (см. ниже) также нельзя не заметить горькой иронии.

Кроме того, пророк пользуется персонификацией , одушевляя пастушеские угодья (1:2), метонимией , отождествляя некоторые народы с их государственными столицами (1:3,6,9), а также другими риторическими фигурами.

Вся пророческая книга наполнена иносказаниями. Яркие метафоры и очень сильные образы поражают воображение современного читателя так же, как когда-то поражали воображение первых слушателей пророка. Перечислять их не имеет смысла: пришлось бы цитировать почти всю книгу.

Литературные жанры в книге

Библейские пророческие речи представляют собой отдельный жанр, причем один из самых важных в ветхозаветной словесности. Изначально это не литературный, а устный жанр. Пророчество – прежде всего речь, обращенная к слушателю , не к читателю. Пророки никогда не говорят «читайте», а всегда – «слушайте» слово Господне.

Грозные пророческие речи звучали в Израиле задолго до появления письменной пророческой традиции. Но ни Нафан, ни Самуил, ни Илия, ни Елисей, ни их ученики не оставили нам письменных сборников. О содержании их пророчеств мы узнаём лишь по сообщениям исторических книг, прежде всего книг Царств. Первым «письменным» пророком был, по всей видимости, Амос. Он – первый из пророков, чьи пророчества дошли до нас записанными. Это не было изменой устному жанру священной словесности. От Амоса до Малахии пророческие речи, с которыми мы сегодня знакомимся через чтение, изначально предназначались для слушателей , не для читателей. И хотя пророк, или, к примеру, его ученик, как в случае с Иеремией, могли записывать свои речи до их произнесения, эти записи предназначались прежде всего для того, чтобы их декламировать вслух. Пророческое слово должно быть услышано, а не прочитано. Лишь после того, как оно провозглашено публично [78], оно могло распространяться и в письменном виде. Поэтому главными жанровыми характеристиками пророческих речей являются их эмоциональность, наглядность, метафоричность, то есть все то, что свойственно риторике вообще, а тем более риторике пророческой, что должно произвести впечатление на слушателя, остаться в его памяти. Именно для удобства запоминания пророчества облекались в поэтическую форму: ритмизированные симметрические стихи запоминаются легче, чем простое выступление.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: