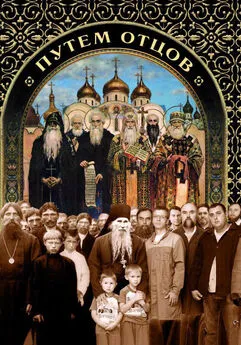

Сергей Фудель - Путь отцов

- Название:Путь отцов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:издательство Сретенского монастыря

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Фудель - Путь отцов краткое содержание

Эта глубокая и необыкновенно интересная книга Сергея Фуделя, построенная на Божественном учении святых отцов, поведет читателя по неведомому суетному миру «пути непрекращающегося христианства», «Тайной Вечери учеников Христовых».

Сергей Фудель (1900–1977), сын священника, прошедший путь сталинских лагерей, написал эту удивительную книгу для современного читателя, чтобы каждый мог применить святоотеческое учение о спасении к своей собственной жизни.

Путь отцов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Неумеренность в любви обнаруживает себя в отречении от мира страстей и греховной воли души.

«…Любовь Божия обретается в отречении от души своей» (св. Исаак Сирин, От. 254).

Се мы оставихом вся и вслед Тебе идохом , — сказали Апостолы (Мф. XIX 27). «Душа вслед красоты Христовой влечется» (митр. Феолипт, Д 5–189).

Явление Христа слишком прекрасно, а потому слишком всесильно, чтобы человек, этого явления удостоившийся, не отказался от всего того, что мешает ему идти вслед за Ним. Припавши устами к божественному вину, человек не хочет ничего другого. Вкушая вкусих мало меда, и, се, аз умираю (1 Цар. XIV, 43).

«Упившиеся вином, — говорит св. Исаак Сирин, — не видят перед собой преград: так упоенные надеждою (Христовой) не знают ни скорби, ни чего–либо мирскаго» (Д II, 718).

Отречение от мира и злой воли есть умирание во всем том, что не есть Христово, во имя жизни во Христе. Любовь Христова , — говорит Апостол, — объемлет нас, рассуждающих так: если Один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для Умершего за них и Воскресшего (2 Кор. V, 14–15).

Это умирание не только не есть отворачивание от страданий мира, но, наоборот, принятие этих страданий в сердце, распинаемое вместе со Христом. Отцы в своей любви к людям показали, что если так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего (Ин. III, 16) за мир, то и человек, по мере уподобления любви Божией, все больше вбирает в себя страданий мира.

Это умирание или отречение есть только для одного — для греха, который «в тайне беззакония» борется, начиная с Голгофы, с всемирной любовью Бога. «Будьте мертвы для греха, живые же для Бога», — сказал Апостол.(Рим. VI, 11)

«Ежедневно умирай, чтоб жить вечно…» (преп. Антоний Великий, От. 18).

«Авву Аммона спросили: какой путь — путь тесный и прискорбный? Он отвечал: путь тесный и прискорбный есть обуздание своих помыслов и отсечение собственных пожеланий, для исполнения воли Божией. Это и значит: се, мы оставили все и вслед Тебя пошли (От. 67).

«Мир есть имя собирательное, обнимающее собою то, что называется страстями. Когда в совокупности хотим наименовать страсти, называем их миром…» (преп. Исаак Сирин, ДП — 650).

«Удаление от мира есть ни что иное, как умерщвление страстей и проявление сокровенной во Христе жизни» (св. Федор Эдесский, Д III, 323). «Разрешение чувств узы налагает на душу; узы же чувств дают свободу душе» (митр. Феолипт, Д V, 166).

«Отвергнуться же себя и взять крест свой, значит: отсекать свою волю во всем и почитать себя за ничто» (преп. Варсонофий Великий, Д II, 576).

«Мир», или совокупность страстей, вторгается в человеческие помыслы через греховную волю. «Отсечение воли» означает не обезволивание человека, а наоборот, отсечение сильной волей всех тех греховных или опасных волевых движений, которые мешают духовному росту. Воля к Богу отсекает волю к небытию. У плодового дерева всегда отсекают нижние побеги, чтобы развивалась крона и приносила плоды. Воля не умаляется, но растет, ежечасно воспитываясь не уклоняться от воли Божией.

Поскольку отречение от мира есть отречение от греха, постольку с ним по существу совсем не связано, как всегда обязательное и безусловное, географическое удаление от мира городов и человеческих обществ. Никакая пустыня или монастырь не спасают, если зло мира осталось в сердце.

«…Ни мир, ни житейские дела не мешают исполнять заповеди Божии, — говорит св. Симеон Новый Богослов, — когда имеется ревность и внимание. Ни безмолвие и удаление от мира не пользуют, когда властвуют леность и нерадение» (Д 5–456).

«Если желаешь увидеть блага, которыя уготовал Бог любящим Его, вселись, — говорит пр. Никита Стифат, — в пустыню отречения от своей воли, и бегай мира. Какого же это мира? — Похоти очес и плоти, гордости помыслов и прелести видимых вещей… Таким образом ты, среди мира и людей пребывая, будешь как живущий в пустыне и людей не видящий. Если же таким образом не убежишь ты от сего мира, то убежание из мира видимаго нисколько не послужит тебе к преуспеянию в добродетелях и соединению с Богом. Быть монахом не то есть, чтобы быть вне людей и мира, но то, чтоб отрекшись от себя, быть вне пожеланий плоти и уйти в пустыню страстей…» (Д 5–102).

«Не пострижение и одеяние делают монахом, но небесное желание и Божественное житие…» (преп. Ефрем Сирин, ДП — 451).

Первохристианство никуда из городов не уходило. Тут дело не в месте, а в факте: в отречении от мира страстей и стяжании благодати Св. Духа, который дышит, где хочет (Ин. III, 8). Человек вне христианства хочет жить в беззаботности или в страстях. С христианством в душу входит пустыня для страстей и великая забота о том, чтобы пройти ее до земли обетованной. Ощущение пустыни в душе, совершающей второе рождение, иногда нестерпимо по своей реальности, и блажен тот, кто уже может запеть этот ирмос канона: «Процвела есть пустыня, яко крин, Господи, языческая неплодящая церковь, пришествием Твоим, в ней же утвердися мое сердце»(2 глас).

Из определения Отцами понятия «мир» само собой вытекает, что отречение от мира греховной воли совсем, по существу, не препятствует участвовать во всех благих делах мирской жизни.

«Те, которые говорят, что христианство враждебно пользам государства, — пишет бл. Августин, — могут ли дать нам таких воинов и граждан, таких мужей и жен, таких родителей и детей, таких господ и рабов, таких царей и судей, каких дает училище Христово?» (ВЛ).

Но, конечно, и воины и судьи, и жены, и мужья, если они действительно христиане, невидимо несут в себе пустыню отречения. Эпоха первохристианства и это доказала.

* * *

Таким образом, можно сказать: явление в душе Христа есть образование и рост в ней триединого чувства веры: любви к Нему, смирения перед Ним и отречения для Него. И все эти три — для последования за Ним. Это и есть апостольская вера, действующая любовью (Гал. 5, 6). Третья часть триединства — отречение — есть проба истинности первых двух и одновременно признак готовности души для последования за Христом. Последование Ему есть исполнение Евангельских заповедей, но нельзя евангельски идти за Ним, пока не откажешься от всего того груза, который враждебен Евангелию. Поэтому в учении Отцов с особой силой подчеркнута именно эта часть триединства: отречение.

«Отречение от мира предшествует последованию за Христом. Второе не имеет места в душе, если не совершится в ней предварительно первое» (свт. Игнатий Брянчанинов, Б1, 84).

«Кто что любит, тот то и объять всячески желает; и все, препятствующее ему в этом, отстраняет, дабы сего не лишиться» (св. Максим–Исповедник, Д III — 178).

«…Если плотская любовь так отрешается от всякой любви (разлучает с родителями): то кольми паче те, которые действительно сподобились вступить в общение с оным небесным и вожделенным Святым Духом, отрешатся от всякой любви к миру, и все будет казаться для них излишним: потому что препобеждены они небесным желанием… Божественною и небесною любовию…» (Макарий Великий, Д I, 224).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: