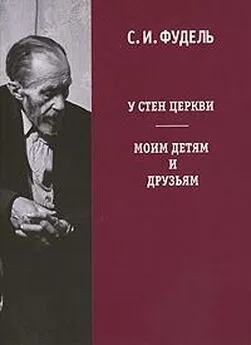

Сергей Фудель - У стен церкви

- Название:У стен церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русский путь

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978–5–85887–322–8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Фудель - У стен церкви краткое содержание

В жизни каждого православного человека обязательно была книга, статья, выписка, конспект, глубоко повлиявшие на его жизненный выбор, на серьезный, решительный шаг идти по жизни за Христом, невзирая ни на человеческое мнение, ни на жизненные обстоятельства, ни на всю при трудность пути. Для многих такой путеводной звездочкой стала работа С.И. Фуделя «У стен Церкви», впервые опубликованная в самиздатовском сборнике «Надежда», издававшемся под редакцией З.А. Крахмальниковой. Мы публикуем ее с небольшими сокращениями в надежде на то, что эти теплые невыдуманные слова помогут многим нашим современникам обрести тот духовный свет, который так трудно разглядеть новоначальному христианину в современной церковной действительности.

У стен церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Через таинственное соучастие в Теле Богочеловека тело всякого человека входит в лучи Вечности, становится нетленным. Догмат об истинности Боговоплощения, об истинности человеческой плоти второго Лица Святой Троицы есть утверждение целостности спасения, т. е. преображения всего человека в Бога по благодати. И этот же догмат есть основание догмата о Софии — это воплотившееся Слово Божие, Бог в твари. Божественное в тварности, это одновременно и человеческая природа Бога, и Церковь как тварное Тело Божие. Непонимание Софии есть непонимание нераздельности человеческой природы Христа от Его природы Божественной.

Я знаю современников, уверовавших, когда им было 20—25 лет. Если родители их активные атеисты, то эти молодые люди придумывают себе язвы желудка для того, чтобы как–нибудь сохранить в семье возможность поста. Эти молодые христиане входят в пустыню подвига более пустынную, чем египетская. В пустыне египетской человек мог изнемогать, но при этом он мог мыслить о каждой душе человеческой как о живой воде, как о спасительном оазисе. В пустыне великого города чуть ли не каждый человек может открыться или просто показаться горчайшей пустыней. Вот где разница прошлой эпохи с теперешней.

Господи, помоги! Господи, помоги! Люди Твои, Господи, кричат к Тебе.

Нужно знать учение отцов о том, что в то время, как всякое доброделание, например, пост, может сделаться своим и привычным для человека, — молитва всегда остается как бы непривычной. Отцы говорили, что молитва — это доброделание ангелов. Как часто убеждаешься в этой особенности молитвы, вводя себе с таким трудом на утренние молитвы, то есть на такую, казалось бы, хоженую тропу. Вот почему, учат отцы, как опасна всякая прерывность в молитве и, наоборот, благодетельно принуждение своего «правила», понимаемого как кнут. «Царство Божие нудится», т. е. силой берется, принуждением себя. Сказано так же, что Царствие Божие — в сердце. Надо взять сердце в руку, теплую, но твердую, и тогда начинает укореняться молитва.

Отец Валентин Свенцицкий учил, что непрестанную молитву не надо прекращать и во время богослужения.

Я только раз в жизни испытал радости щедрости, а ведь есть и (сейчас) люди, которые несут щедрое сердце всю свою жизнь.

Это было в Бутырской тюрьме осенью 1922 года, и это было как светлый ветер, выметавший сор души. Я готовился к этапу и раздавал, что имел, и, чем больше раздавал, тем глубже дышал воздухом свободы, в которой мы призваны быть всегда. И это время тюремного дерзания так и осталось сладчайшим временем жизни. Почему я тогда не умер?

Та простота и вера, к которой завет апостол, конечно, не есть упрощение. Это только введение всех своих мыслей и чувств в евангельское ученичество Христу. И только это может провести людей в лабиринте и в туманной современности.

О людях Христовой простоты так сказано: «Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел… И в устах их нет лукавства»(Откр. 14:4—5).

Подвиг жизни в христианстве не может быть каким–то посильным страданием. Но страдание в христианстве — это только неизбежность родов, процесса мучительного, но радостного по результатам. «Жена, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир»(Ин. 16:21).

И наше христианство проверяется этим сочетанием: рождается ли в нас уже теперь, сейчас, «этот младенец радости»? «Ибо по мере как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше»(2 Кор. 1:5).

Когда мы ожесточаемся и то и дело брюзжим по всякому поводу, — это очень опасный признак. Надо иметь, если не радость, то хотя бы благодушие, а если не благодушие, то хотя бы юмор к своим напастям и искушениям. В глазах Христовых наше «интеллигентское изнеможение» от жизни есть уже какой–то отказ от креста. Первую историческую Церковь Он хвалит в таких словах: «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал»(Откр. 2:3).

«Прежде честнаго Твоего Креста, воинам ругающимся Тебе, Господи, умная воинства дивляхуся; обложился бо еси венцем поругания, землю живописавый цветы, багряницею поругания оделся еси, облаки одеваяй твердь. Таковым бо смотрением разумеся Твое благоутробие, Христе. Велия Твоя милость, слава Тебе» (Вел. Пятница. Тропарь, 3–го часа).

По апостолу, мы «наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться»(Рим. 8:17). «Если только». Страдание утверждается в христианстве, что оно есть «средство для великого восхождения к Богу» («Цитадель»). Хотящему быть христианином неизбежно открыть в своем сердце некую теплую боль, животворную язву: свое соучастие в жизни и страдании Христа и людей.

Вот почему ежедневно мы призываемся молиться словами: «Любовию Твоею уязви души наши» (6–й час). И христиане живут со своею открытой раной.

О. Александр Ельчанинов говорил: «Смысл страданий в соучастии в страданиях Христа и в созидании Тела Христова в мире». Вот почему отцы домостроительство нашего спасения называли «домостроительством страдания».

В мире сейчас наблюдается одно страшное явление: этот мир все больше погружается в какую–то пучину фактического страдания и в то же самое время все больше ненавидит саму идею страдания. Христианство предпочитает обратное этому соотношение.

Страдание в христианстве двояко. Первое — это со–страдание, т. е, любовь, почти сосуществование: человек сострадает своему распятому Богу и через него сострадает человеку и страдающей земле. Это страдание, безусловно, неизбежное, которого не может не быть в христианстве, в меру любви каждого. Второе — это условное страдание подвига. Условно оно потому, что зачастую это и не страдание вовсе, когда Господь несет наш подвиг за нас, видя стремление наше к Нему. Кроме того, святые отцы учили, что некоторые люди спасаются совсем без обычного подвига, т. е. вне второго вида страдания, только через одно свое смирение и любовь. Поэтому здесь надо помнить слова блаж. Августина: «Где любовь, там нет страдания, а если оно есть, — его любишь».

«Скорбь — главная пища любви; и всякая любовь, которая не питается, хотя бы немного, чистою скорбию, умирает, подобно новорожденному, которого стали бы кормить, как взрослого. Нужно — увы! — чтобы любовь плакала, а весьма часто именно в этот самый момент, когда поднимаются взрыды, цепи любви куются и закаливаются на всю жизнь» (Мор. Метерлинк, «Сокровище смиренных»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: