Протоиерей Александр Шмеман - ЕВХАРИСТИЯ. ТАИНСТВО ЦАРСТВА

- Название:ЕВХАРИСТИЯ. ТАИНСТВО ЦАРСТВА

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паломникъ

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5880600041

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Протоиерей Александр Шмеман - ЕВХАРИСТИЯ. ТАИНСТВО ЦАРСТВА краткое содержание

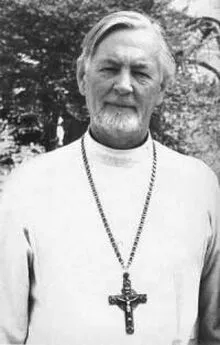

Имя и труды выдающегося богослова Александра Шмемана известно всему православному миру. В его произведениях, при всем разнообразии их тематики — от узкобогословской до общедоступной и популярной, неизменно присутствует личность автора, христианского священника и европейского интеллектуала, церковного консерватора и православного полемиста, не страшившегося искать ответы на трудные вопросы, задаваемые жизнью.

ЕВХАРИСТИЯ. ТАИНСТВО ЦАРСТВА - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом и в благочестии, в «церковности», совершилась постепенно своеобразная «редукция» Евхаристии, сужение ее первоначального смысла и места в жизни Церкви. И с преодоления этой редукции, с возвращения к изначальному пониманию Евхаристии как «таинства собрания» и потому «таинства Церкви» и должно, следовательно, начать объяснение ее в литургическом богословии. Здесь, прежде всего, нужно указать, что обе эти «редукции» Евхаристии — и в богословии, и в благочестии — находятся в открытом противоречии с самим чином Евхаристии, как его с самого начала хранит Церковь. Под «чином» мы разумеем здесь не те или иные подробности обрядов и таинств, которые очевидно развивались, менялись и усложнялись, а ту основную структуру Евхаристии, ту её shape , по выражению Dom Gregory Dix, которая восходит к апостольской первооснове христианского богослужения. Мне уже приходилось указывать, что основной порок школьного богословия в том и состоит, что в своей трактовке таинств оно исходит не из живого опыта Церкви, не из конкретного литургического предания, каким оно хранится Церковью, а из собственных априорных и отвлеченных категорий и определений, с реальностью церковной жизни совсем не всегда согласованных. Раньше Церковь твердо знала, что «закон веры» (lex credendi) и «закон молитвы» (lex orandi) неотделимы один от другого и взаимно друг друга обосновывают, так что, по словам св. Иринея Лионского, «учение наше согласно с Евхаристией, а Евхаристия подтверждает учение («Adversus haereses»). Но богословие, построенное по западным образцам, совсем не интересуется богослужением, как оно совершается Церковью, его собственной логикой и «чином». Исходя из своих отвлеченных предпосылок, богословие это a priori решает, что «важно», а что «второстепенно», причем «второстепенным» — не представляющим богословского интереса — оказывается, в конечном итоге, именно само богослужение во всей его сложности и многообразии, т. е. как раз то, чем по настоящему и живет Церковь. Из богослужения искусственно выделяются важные «моменты», на которых сосредотачивается все внимание богослова. Так, в Евхаристии — это «момент» преложения Св. Даров и затем причащение, в Крещении — это «троекратное погружение», в браке — «тайносовершительная формула»: «славой и честью венчай я…» и т. д.

Мыслящему в этих категориях богослову не приходит в голову, что «важность» этих моментов не отрываема от литургического контекста, который один по настоящему выявляет их подлинное содержание. Отсюда поразительная бедность и односторонность объяснения таинств и самого подхода к ним в наших школьных догматиках. Отсюда — сужение и такая же односторонность литургического благочестия — ибо не питаемое и не направляемое, как при св. отцах, «литургической катехезой», т. е. подлинным богословским объяснением, оно оказывается во власти всевозможных символических и аллегорических истолкований богослужения, своеобразного литургического «фольклора». Поэтому, и я уже писал об этом, первый принцип литургического богословия состоит в том, чтобы при объяснении литургического предания Церкви исходить не из отвлеченных, чисто интеллектуальных схем, наброшенных на богослужение, а из самого богослужения и, это значит, в первую очередь — из его чина …

II

Всякое мало мальски серьезное изучение евхаристического чина не может не убедить нас в том, что чин этот весь, от начала до конца, построен на принципе соотносительности, т. е. зависимости друг от друга служений предстоятеля и народа. Еще точнее связь эту можно определить как сослужение, как и сделал это, в своей замечательной и по настоящему еще не оцененной работе «Трапеза Господня», покойный о. Николай Афанасьев [2] Прот. Н. Афанасьев. Церковь Духа Святого. YMCAPress. Париж, 1971. — Трапеза Господня. 1952.

. Правда, в школьном богословии и порожденном им литургическом благочестии идея эта не играет никакой роли и фактически отрицается. Слово «сослужение» применяется только к духовенству, участвующему в службе, что же касается мiрян, то их участие мыслится всецело пассивным. Об этом свидетельствуют, например, печатающиеся в некоторых молитвословах «молитвы при Божественной Литургии», предназначенные специально для мiрян. Составители их считали, по видимому, самоочевидным, что евхаристические молитвы суть удел одного лишь духовенства; еще печальнее то, что духовные цензоры, десятилетиями молитвы эти одобрявшие, держались, очевидно, того же мнения. Даже в грамотных и благонамеренных учебниках литургики (как, например, «Евхаристия» покойного архим. Киприана Керна) при перечислении условий, необходимых для служения Литургии, упоминается обычно всё — от законно рукоположенного иерея вплоть до качеств вина, всё, кроме «собрания в Церковь», не считающегося, по всей видимости, «условием» Литургии.

Все ранние памятники, однако, согласно свидетельствуют, что собрание (συναξις) всегда считалось первым и основным актом Евхаристии. На это указывает и древнейшее литургическое наименование совершителя Евхаристии: предстоятель, προισταμενος, первая функция которого и состоит в возглавлении собрания, в том, чтобы быть «предстоятелем братии». Собрание, таким образом, есть первый литургический акт Евхаристии, ее основа и начало.

Поэтому, в отличие от современной практики, собрание в древности предшествует входу предстоятеля, «Церковь, — пишет св. Иоанн Златоуст, — есть общий для всех нас дом, и вы предваряете нас, когда мы входим… Поэтому сразу после мы приветствуем вас преподанием мира» [3] Св. Иоанн Златоуст. In Matheeum 32(33): 6 [P.g. 57, 384]. См.: Juan Mateos. Evolution historique de la Liturgiede St. Jean Chrysostome. B: «ProcheOrient Chretien», XV(l965), 333—351.

. Более подробно о месте и значении входа в чине Евхаристии мы будем говорить в связи с так называемым «малым входом». Но уже сейчас необходимо сказать о нашей теперешней практике, согласно которой все начало литургии — вход священнослужителей, облачение их в священные одежды, умовение рук и, наконец, приготовление даров, не только стало как бы «частным делом» одного лишь духовенства, но и выделилось даже в особый «чин священныя литургии» со своим отдельным отпустом. Практику эту, хотя она формально и узаконена служебником, нужно рассматривать в свете другой, более древней, но тоже дошедшей до нас, практики архиерейского служения Евхаристии. Когда Литургию служит Епископ — налицо и встреча его собранием, и облачение его посредине собрания, и не вхождение в алтарь до малого входа, и, наконец, как бы повторное совершение им проскомидии перед самым приношением, т. е. теперешним нашим «великим входом». Неверно думать, что все это возникло из особой «торжественности», свойственной архиерейской службе и против которой раздаются иногда голоса ревнителей «перво христианской простоты». Как раз наоборот — архиерейская служба гораздо более сохранила, не во всех деталях, конечно, а в основном, и форму, и дух ранней евхаристической практики, и сохранила потому, что в ранней Церкви именно Епископ был обычным предстоятелем евхаристического собрания [4] Juan Mateos, op.cit., p. 333.

.

Интервал:

Закладка: