Протоиерей Александр Шмеман - ЕВХАРИСТИЯ. ТАИНСТВО ЦАРСТВА

- Название:ЕВХАРИСТИЯ. ТАИНСТВО ЦАРСТВА

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паломникъ

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5880600041

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Протоиерей Александр Шмеман - ЕВХАРИСТИЯ. ТАИНСТВО ЦАРСТВА краткое содержание

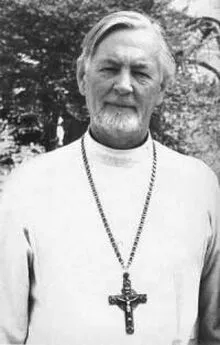

Имя и труды выдающегося богослова Александра Шмемана известно всему православному миру. В его произведениях, при всем разнообразии их тематики — от узкобогословской до общедоступной и популярной, неизменно присутствует личность автора, христианского священника и европейского интеллектуала, церковного консерватора и православного полемиста, не страшившегося искать ответы на трудные вопросы, задаваемые жизнью.

ЕВХАРИСТИЯ. ТАИНСТВО ЦАРСТВА - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

честную Кровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим Святым, якоже быта причащающимся, во трезвение души,

во оставление грехов,

в приобщение Святаго Твоего Духа… не в суд или во осуждение.

Но именно потому, что мы этой вершины достигли, необходимо собрать воедино все то, что вело нас к ней и о чем мы говорили в предшествующих главах. Ибо сам текст Литургии, приведенный выше, связывает эпиклезу, призывание Святого Духа, с претворением евхаристических даров в Тело и Кровь Христовы.

Связь эта, однако, как мы уже знаем, толкуется по-разному: в западной схоластической традиции — как молитва, содержащая в себе «тайносовершительную формулу»; а на православном Востоке — как молитва, завершающая все евхаристическое священнодействие: приношение, благодарение, воспоминание — как исполнение всей Божественной Литургии в евхаристическом преложении святых даров.

Это западное учение постепенно проникло на Восток и отчасти было им принято. Я говорю — «отчасти», потому что, с одной стороны, православный Восток в целом несомненно отверг латинское учение об «установительных словах» как причине преложения. С другой же стороны, он его «недоотверг», и молитва эпиклезы и в православном богословии стала толковаться как «тайносовершительная формула».

Многовековой спор об эпиклезе, об ее месте в Литургии, в сущности, превратился в спор о двух «моментах» преложения, литургически отделенных один от другого не минутами даже, а секундами. Этим, по всей вероятности, объясняется то, что в отличие от страстей и волнений, сопутствовавших великим догматическим спорам Отеческой эпохи, вопрос об эпиклезе, о преложении Святых Даров, и о богословии таинств вообще, не вызвал особенного интереса на Востоке. Ибо, поскольку ни на Востоке, ни на Западе не ставилась под вопрос реальность преложения Даров и западный подход к таинствам внедрялся в жизнь восточной Церкви постепенно, церковный народ как бы не замечал его. Внешне — и обряды, и молитвы оставались такими же, привычными, своими, и потому, когда de facto западное восприятие таинств, и в первую очередь Евхаристии, воцарилось в наших учебниках, проникло в «катехизис», подавляющее большинство верующих, включая богословов и иерархию, просто не почувствовали происшедшей перемены.

II

Я убежден, однако, что наступило время перемену эту осознать и понять, что речь идет здесь не о второстепенных деталях, а о чемто предельно существенном для Церкви и для нашей христианской жизни. Для православных основой толкования Евхаристии навеки остаются слова св. Иринея Лионского: «Наше учение согласно с Евхаристией, а Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение». (Adv. Haer. IV, 18). Все, что касается Евхаристии — касается Церкви, все, что касается Церкви — касается Евхаристии и этой взаимосвязностью испытуется.

Между тем, именно эта изначальная взаимосвязанность оказалась как бы разорванной распространением нового понимания таинств, вошедшего в Церковь после обрыва отеческой традиции. В этом учении Евхаристия, воспринимавшаяся в древней Церкви как таинство единства, таинство восхождения Церкви и исполнения ее за трапезой Господней в Его Царстве, — стала восприниматься и определяться как одно из средств освящения верующих. Яснее всего это видно в превращении причащения из акта церковного, соборного, из исполнения нами нашего членства в Церкви, Теле Христовом, — в личный акт благочестия, и для мирян при этом акт исключительный, регулируемый не Церковью, а личным благочестием и «выбором» самого причастника.

На Литургии мы продолжаем молиться:

нас же всех от единого

хлеба и чаши приобщающихся — соедини друг ко другу

во единого Духа причастие…

Но в чем состоит — на наших Литургиях без причастников — это единство? Мы молимся и в начале, и в конце Литургии: «Полноту Церкви Твоея сохрани», — но о какой полноте идет речь? И что при этом подходе могут означать обращенные к нам слова апостола Петра: « Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет»? (1 Петра 2:9).

Я не буду повторять здесь всего, уже сказанного выше, о других последствиях для Церкви этой метаморфозы Евхаристии и ее восприятия. Сказанного достаточно, я думаю, чтобы понять, что мы имеем дело здесь с ущерблением и, потому, искажением литургического предания Церкви, его Lex orandi. И, следовательно, в чем нуждаемся мы больше всего — в возврате к этому преданию, к восстановлению его подлинной перспективы и сущности.

III

Это приводит нас еще раз к той многочастности Божественной Литургии, о которой мы неоднократно утверждали, что именно в ней, этой многочастности, и ею совершается Евхаристия.

Литургия, как таинство, начинается с приготовления Св. Даров и собранием в Церковь. За собранием следует вход и благовестие Слова Божьего, и, вслед за тем — приношение, то есть положение евхаристических даров на престол. После целования мира и исповедания веры начинается анафора: возношение даров в молитве благодарения и воспоминания. Анафора завершается эпиклезой, то есть молением о том, чтобы Бог явил Духа Святого, показал хлеб и вино нашего приношения Телом и Кровью Христовыми и сподобил нас причаститься им.

Вот эту многочастность Литургии, зависимость в ней друг от друга всех ее элементов, всего священнодействия и отрицает западная схоластика. B богословское истолкование Евхаристии она не входит, ему она не нужна, ибо, напомню слова Dom Vonier, процитированные в одной из первых глав, что таинства составляют реальность sui generis, исполняемые только установлением их Христом и ни от чего другого в Церкви не зависящие. В чем же смысл этого спора, этого расхождения? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно напомнить, что вплоть до своего «западного пленения» православный Восток не выделял таинства в отдельный «объект» изучения и определения, не отделял его в некий отдельный богословский трактат. Такого выделения мы не находим ни в ранних «крещальных» литургиях, ни в пришедших им на смену «мистагогиях» (пс. Дионисия, преп. Максима Исповедника и т. д.). Слово таинство не было ограничено отождествлением его в наши теперешние семь таинств. Это слово обнимало собой всю тайну спасения мира и человека Христом и в сущности все содержание христианской веры. Евхаристию Отцы Церкви воспринимали и как раскрытие, и как исполнение этой всеобъемлющей тайны — «ангелом несведомой», но нам, новому народу Божьему, явленной во всей благодатной полноте. Я не останавливаюсь на объяснении больших «мистагогий», потому что расцвели они, когда чин и строй евхаристического богослужения уже достиг в основном своей окончательной формы. Их влияние, или, вернее, влияние их эпигонов — Германа Константинопольского, Симеона Солунского — влияние не всегда благополучное и «здравое» — стало расплываться в сложных аллегориях, побочной символике и т.д. Поэтому важнее для нас свидетельство, которое находим мы в самом благочестии Церкви, в восприятии и опыте Евхаристии у церковного народа. А согласно этому свидетельству, каждый член Церкви знал, что с самого начала, с провозглашения дьяконом «καίρος!» («время поработати Господеви!») и до завершительного «с миром изыдем», он участвует в одном общем деле, в единой священной реальности, всецело отождествляя себя с тем, что в данный момент раскрывает, являет и дарует Церковь в своем восхождении к небесной трапезе Царства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: