Абрам Ранович - Как создавались жития святых

- Название:Как создавались жития святых

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Госполитиздат

- Год:1960

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Ранович - Как создавались жития святых краткое содержание

Жития христианских святых в течение многих веков служили образцами поведения для верующих. Святых считали заступниками, ходатаями за грешных людей перед престолом всевышнего. По убеждению верующих, святого можно сжечь, сварить в кипящем олове, изрубить на куски, но он оживет, он может исцелять от любых болезней, спасать от смерти и даже возвращать украденные вещи. Стараясь поразить воображение верующих, служители культа не стеснялись в выдумывании небывалых чудес, якобы совершенных святыми, мучений и пыток, перенесенных ими за дело божье. О том, как создавались культ святых и их жития, рассказывается в предлагаемой читателю книге видного советского ученого-историка А. Рановича. Впервые книга была издана в 1931 году под названием «Происхождение христианского культа святых» и пользовалась заслуженной популярностью.

Как создавались жития святых - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

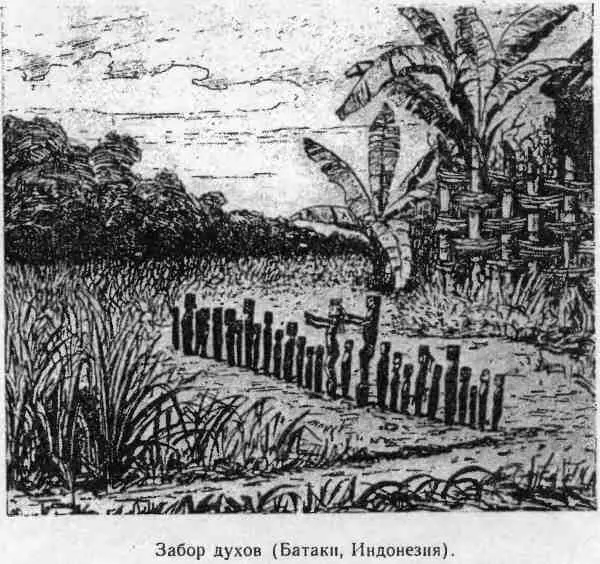

Однако не все покойники пользуются одинаковым почетом. Духи людей, которых особенно боялись при жизни, — вождей, царей, могучих воинов, сильных рабовладельцев — пользовались соответствующим почитанием после смерти. В первобытной орде власть стариков — носителей накопленного жизненного опыта, обладавших на этом основании особыми привилегиями, отражалась в сознании их сородичей в виде культа предков. Считали, что от покойных соратников и сверстников на стариков нисходит своего рода благодать, коей освящается их привилегированное положение.

Папуасы Новой Гвинеи считали, что предки, обладающие сверхъестественным могуществом, поддерживают с живыми постоянные отношения и оказывают влияние на их дела; они помогают на войне, на охоте, в рыбной ловле, защищают от опасностей на суше, от кораблекрушения на море. Предпринимая поход или путешествие, папуасы вешали на шею амулеты, чтобы обеспечить себе содействие покойников; к ним же они взывали, когда на море их настигала непогода.

Туземцы Австралии устраивали длительные церемонии, в которых они воспроизводили деяния предков. Этим церемониям посвящалось много времени; право участия в них предоставлялось только посвященным.

Меланезийское племя тами почитало духов предков, впрочем неотдаленных: дальше деда их предание обычно не идет. Оно приносило духам предков дары — небольшую чашечку вареного таро, сигару, орехи бетеля. При этом предполагалось, что бесплотные духи используют принесенные им дары, так сказать, духовно, не затрачивая их материального вещества. Поэтому жертвователь сам съедает жертвенную пищу. Жертвы имели большей частью характер сделки. Жертвователь обращается к предку: «Вот я кладу для тебя сигару, выкури ее и пошли мне рыбу». Или: «Сопровождай меня в походе и позаботься о его успешности».

Когда туземец Новой Каледонии заболевал, один из членов семьи принимал на себя его лечение. Но для этого он сначала должен был получить благословение предков. Он отправлялся к погребальной хижине, где покоятся черепа предков, и клал там несколько листьев сахарного тростника, говоря: «Я кладу на вас листья, чтобы я мог пойти подышать на нашего больного родственника и сохранить ему жизнь». Затем он кладет листья сахарного тростника у подножия фамильного дерева и говорит: «Я кладу листья у дерева моего отца и деда, чтобы мое дыхание получило целительную силу». После этого он пережевывает несколько листьев и дует на больного. Вылетающие вместе с дыханием брызги слюны с частицами жвачки должны исцелить больного силою благодати, заимствованной у черепа предка и его дерева.

Между предками новокаледонцев уже существует известное разделение труда: предок того или иного рода призывается в зависимости от того, какого благодеяния желают в данный момент добиться. Молитва, обращенная к одному предку, способна вызвать дождь в засуху, другой предок, наоборот, посылает вёдро, третий заботится об урожае риса, к четвертому обращаются с молитвою о даровании победы над врагом, иной защищает моряков от опасностей на море и т. д.

Из приведенных примеров видно, что многие элементы современного культа предков имеются уже у первобытных народов. Эти элементы сохранились в полной неприкосновенности в религиозном быту культурных народов в виде наивной веры в загробную жизнь, в связь между покойниками и их родственниками на земле, в пользу обращенной к покойникам молитвы, в необходимость приносить на их могилы дары и т. п.

По мере усложнения и изменения общественных отношений культ предков соответственно видоизменялся, усложнялся и проделал сложную эволюцию через обожествленный тотем к племенному богу, герою-полубогу и божеству. Но на всех стадиях своего развития культ предков сохранял наряду с новыми и старые свои элементарные, примитивные черты в виде не только пережитков, но и живой веры. Религиозные краски накладываются одна на другую, и если поскоблить верхний слой, обнаруживаются следы старой окраски, а местами она проступает наружу ничем не прикрытая.

Герои-святые в эллинских культах

В греко-римском мире, на почве которого выросло христианство, культ предков в историческую эпоху принял характер культа героя. В нем первоначально нашла свое отражение и оправдание власть аристократов и феодалов-завоевателей. В дальнейшем он видоизменился в соответствии с изменением общественных отношений.

Понятие о герое в греческом культе не было строго ограничено. В поэмах Гомера словом «герой» обозначается вождь племени, знатный и вообще свободный человек. Позднее этот термин, применяемый исключительно для обозначения обожествленного после смерти человека, не получил в эллинском богословии точного определения. Практически герои занимают место богов. Эллины, а позднее римляне клянутся именем богов, но чаще — именем героев: Геракла, Поллукса или обожествленного императора. В свидетели договоров призывают богов и местных героев. Историк Геродот (V в.) обычно объясняет победы над врагами покровительством богов и героев.

Герои — те же боги, но рангом пониже. Павзаний (X. 31. II) говорит по поводу элевсинских мистерий: «Древние считали элевсинские мистерии настолько же выше других религиозных церемоний, насколько боги стоят впереди героев». Их функции более ограниченны, район их действия уже, их покровительство распространяется лишь на относительно небольшой круг почитателей, группирующихся вокруг могилы героя.

Но культ героев значительно отличается от культа высших богов. Герою тоже приносятся жертвы, как и богам, но жертвенные животные выбираются особые, обязательно черной масти; жертва приносится не днем, а под вечер и не на высоком алтаре, а над самой землей, на эсхаре, чтобы кровь стекала в землю; при заклании животного голову его наклоняют вниз, к земле, а не поднимают к небу, вверх; тушу его сжигают, есть ее возбраняется; самое жертвоприношение героям обозначается другим термином, чем жертвоприношение богам.

Все эти черты культа героев свидетельствуют, что ом является дальнейшим развитием культа мертвых и представляет собой культ первопредков. Когда устраивается ритуальное угощение героя, совместная трапеза с ним, выставляется обычная вареная пища.

С культом героев были связаны и знаменитые общегреческие игры-состязания — олимпийские, немейские, истмийские; будучи первоначально воспроизведением похоронных игр и состязаний, олимпиады впоследствии получили иное обоснование: когда интересы выросшей торговли объединили мелкие греческие племена в более или менее длительные государственные объединения, общенациональные игры стали символом и выражением национального самосознания эллинов и эмблемой демократии, сглаживавшей классовые и национальные противоречия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: