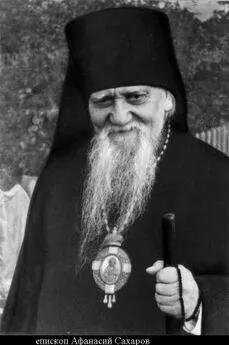

Афанасий Сахаров - Настроение верующей души по Триоди Постной

- Название:Настроение верующей души по Триоди Постной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Афанасий Сахаров - Настроение верующей души по Триоди Постной краткое содержание

Епископ Афанасий (Сахаров)

Настроение верующей души по Триоди Постной

Печатается по: Сахаров Сергий. Настроение верующей души по Триоди Постной. М.: Новоспасский монастырь, 1997.

Настроение верующей души по Триоди Постной - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Где же выход из того положения, в котором находится теперь человек, созданный по образу Божию, искупленный Кровию Христовой, предназначенный для жизни святой и праведной, для наслаждения небесной красотой и богообщением и в то же время не перестающий грешить и падать, удаляясь от Бога и удаляя Его от себя своими грехами?

Глава вторая

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен: но яко Щедр, очисти благоутробною Твоею милостию. Неделя мытаря и фарисея, на утрени

Тяжело, плачевно и гибельно положение грешника. И если не хочет он вечной погибели, то должен поскорее пробудиться от греховного сна, поскорее оставить состояние беспечности и нерадения. Но одними своими силами греховный человек этого сделать не может. Нужна высшая, Божественная помощь, ибо мы сами от себя, без Божией благодати даже и помыслить не можем что‑то доброе (см.: 2Кор.3:5). Как для пробуждения от естественного сна в непривычный час нужен будильник, подобным же образом и в жизни духовной. Милосердый Отец, желающий всем спастися и в познание истины прийти (среда 5–й седмицы, стихира 9 (Фита — А. ) на Господи, воззвах ), употребляет многочисленные разнообразные средства для пробуждения спящего во грехах. «Нет вещи в мире и происшествия в жизни, кои в руках Промысла Божия не могли бы служить средствами к пробуждению грешника» [24] Полное собрание проповедей Димитрия, архиепископа Херсонского и Одесского. М., 1889. Т.5. С.4.

.

Любовь Божественная постоянно зовет его восстать от сна. Призывный голос Божий раздается и в явлениях видимой природы, и в происшествиях жизни общественной и его личной, и внутри самого человека, в совести его, которую один святой отец называет «соперником, потому что сопротивляется всегда злой нашей воле и напоминает нам, что мы должны делать, но не делаем» [25] Преподобного аввы Дорофея. Указ. соч. С.50.

, и в нарочитых благодатных воздействиях и явлениях, и особенно через Церковь Свою Святую. Но, как уже было замечено, Господь не хочет насильно навязывать наделенному свободой человеку Своих благодеяний. «Приходящая к человеку благодать, — говорит преподобный Макарий Египетский, — нимало не связывает его воли принуждающею силою и не делает его неизменным в добре, хотя бы он хотел или не хотел того. Напротив того, и присущая в человеке Божия сила дает место свободе, чтобы обнаружилась воля человека, уважает ли или не уважает он душу» [26] Преподобного Макария Египетского. Указ. соч. С.355–356.

. И если человек подлинно уважает свою душу, он сам должен откликнуться на зов Божией благодати, сам должен пойти навстречу ему или, по крайней мере, не затыкать ушей своих от слышания Божественного голоса; необходимо, чтобы человек сам откликнулся на призыв Божией благодати, сам употребил хоть некоторое усилие к пробуждению от греховного сна.

Таким первым шагом со стороны человека должно быть, с одной стороны, осознание ненормальности и опасности своего теперешнего положения, с другой — понимание того, что причина этой ненормальности и опасности заключается в нем самом, — осознание своей греховности и окаянства.

Придя в себя, размыслив о своем высоком назначении как сына Благого Отца, человек не может не прийти к тому печальному выводу, что слез и плача достойно его настоящее положение. В чести сый сыновства, Отца Благаго несмысленный аз не разумех: но себе славы лиших, богатство зле иждив благодати (среда 3–й седмицы, утро, на стиховне самогласен) и вот теперь в стране удаления остался одинок среди лукавых граждан и уподобляется бессловесным несмысленным скотам. Питается он скверною злобою вместо предназначенной ему ангельской снеди, осквернена его одежда нетленная, он сам весь смердит гнойми злобы (четверг ваий, 1–й канон, песнь 9–я). Постоянно в ночи, в греховной ночи проводит он жизнь свою, так как несдержанное распутство есть подлинно ночь и привязанность ко греху есть мрак беспросветный. И во всем этом виноват только он один. Постоянно отвергая животворные Божии слова, не слушаясь Божиих заповедей, не исполняя Божией воли, он сам убил свою совесть и оживил плоть, себя самого сделав как бы истуканом («самоистукан бых» — Великий канон, песнь 4–я), свои плотские страстные влечения поставив выше всего и их только удовлетворяя, свою греховную волю сделав единственным законом для себя. Он всегда заботился только об одном внешнем благоукрашении, презревая внутреннюю богообразную скинию и тем самым пренебрегая дарованное ему царское благородие, погубил доброту первого образа (ср.: Великий канон, песнь 2–я, четверток 5–й седмицы).

Согреших — вот к какому сознанию должен прийти человек, осознавший свою виновность, а вместе и греховность. Согреших, исповедаюся Тебе, Господи, блудный аз, не смею на Небо воззрети очима, оттуду бо отпад, бых окаянен; согреших на Небо и пред Тобою и несмь достоин нарещися сын Твой; самого себе отрицаю, не требую оглагольников, ниже паки свидетелей: имам обличающий мя блуд, имам обличающее злое житие, имам посрамляющую одержащую мою наготу, к срамоте же рубы, имиже одеян есмь (вторник 3–й седмицы, утро, на стиховне самогласен). Размышляя о множестве своих согрешений и уязвляясь жалом совести, которая как бы огнем жжет его, он в недоумении и скорби о своих грехах взывает: Откуду начну плакати окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? (Великий канон, песнь 1–я). Он ужасается и боится, размышляя о жизни своей, полной зла и падений. Како Тя усрящу? Како явлюся Тебе страшне? Како же предстану неумытному Твоему судищу? (вторник 2–й седмицы, 2–й канон, песнь 2–я). К тому ли был призван? То ли делал, что должен был делать, как почтенный пред всеми другими тварями разумом, способностью рассуждать и взвешивать свои поступки? В деле обращения грешника громадное значение имеет мысль о будущей жизни, страх грядущего наказания и вечных мук. Грешник знает, что смерть не прекратит его бытия. И если его злые дела даже здесь, на земле, не всегда приносят удовлетворение, а чаще причиняют только муки разочарования и неудовлетворенности, то в будущей жизни, где уже никакой цены не будет иметь то, что на земле иногда дает еще некоторое удовлетворение, хотя, быть может, и ложное, — что будет он чувствовать там, в брачном чертоге Жениха Христа, не имея одеяния брачного? (ср.: Великий Вторник, стихира на хвалитех). Что скажет Владыка, когда истяжет у него слово, когда потребует отчета о данном таланте? Помышляя страшное испытание Христово, приемля в уме пламень неугасимый, человек приходит в ужас и трепет. Он плачет и рыдает, егда в чувство приемлет огнь вечный, тьму кромешную и тартар, лютый червь, скрежет же паки зубный и непрестанный, болезнь имущу быти без меры согрешившим и Тебе Преблагаго нравом лукавым прогневавшим, от нихже един и первый есть сам он (Неделя мясопустная, стихира на Господи, воззвах ). Конечно, этот страх наказания и муки не достоин высокого звания человека как сына Божия. Но и он необходим, и он имеет свое значение, приносит свою пользу. «Он охраняет душу от всякого зла, как полировка медь… Если кто уклоняется от зла по страху наказания, как раб, боящийся господина, то он постепенно приходит и к тому, чтобы делать благое добровольно, и мало — помалу начинает надеяться на некоторое воздаяние за свое благое делание. Ибо, когда он постоянно будет избегать зла из страха, подобно рабу, и делать благое в надежде награды, подобно наемнику, то, пребывая по благодати Божией во благом и соразмерно сему соединясь с Богом, он получает вкус благого и начинает понимать, в чем истинное добро, и уже не хочет разлучаться с ним. Ибо кто может разлучить такового от любви Христовой, как сказал апостол (см.: Рим.8:35). Тогда достигает он в достоинство сына и любит добро ради самого добра и боится, потому что любит» [27] Преподобного аввы Дорофея. Указ. соч. С.56–57.

. И будущего исхода он ждет как такого момента, когда он еще теснее соединится с Богом.

Интервал:

Закладка: