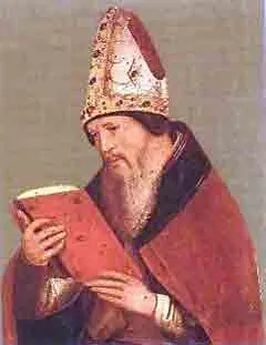

Тронд Берг Эриксен - Августин. Беспокойное сердце

- Название:Августин. Беспокойное сердце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс–Традиция

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тронд Берг Эриксен - Августин. Беспокойное сердце краткое содержание

«В книге, призванной дать читателю представление об Августине и его трудах, необходимо высветить эту фигуру по крайней мере с трех сторон: показать его как ритора (в том числе проследив за его образованием и становлением в оном качестве), как философа, который свел воедино неоплатонизм и христианство, и как пастыря, который правил своим епископством накануне развала Римской империи. Кроме того, следует коснуться беспримерного влияния его идей на современников и последующие поколения. Разделить три роли, которые играл Августин на протяжении своей жизни, весьма сложно, но можно сказать, что отчасти они соответствуют трем этапам его развития: начав как ритор, он постепенно превращается в философа и заканчивает свои дни церковным деятелем. Иными словами, сначала Августин хочет ввести мир в заблуждение, затем наблюдает за ним, а под конец пытается с ним бороться».

«Наше время — рубеж тысячелетий — представляется особенно благоприятным для обращения к Августину, поскольку он весьма серьезно повлиял на трактовку истории в системе христианских воззрений. В его сочинении «О граде Божием», которому я давно собираюсь посвятить отдельную книгу, вкратце излагается понимание древней Церковью хода истории. Фактически в этом труде предпринимается наиболее смелая из всех попытка выявить смысл исторического процесса в целом и распада Римской империи в частности. Августин рисует картину огромного масштаба, в которой всем и каждому отведено строго определенное место».

«Подзаголовок моей книги — «Беспокойное сердце» — кажется позаимствованным из дешевого романа. Но это выражение настолько точно передает мироощущение Августина, что обойтись без него затруднительно. Такая формулировка важна и в историческом плане, поскольку Августин первым описал беспокойство как основное состояние человека, как его судьбу. Бог сотворил человека прямоходящим, и это подсказка человеку, где и как ему следует искать свою цель. Люди не должны, вроде бессловесной скотины, склоняться к земле. Так ведут себя потакающие своим порочным страстям. Истинные же человеки призваны устремлять взср ввысь, тянуться душой к Господу. Лишь в Боге мы обретаем «покой» (quies), т. е. свободу от страстей и желаний. И пока мы наконец не предстанем пред лицом Создателя, сердца наши будут пребывать в «беспокойстве» (inquietum est cor nostrum). Античные стоики идеализировали бесстрастие и «спокойствие» (tranquillitas). Но Августин не считает спокойствие возможным или достойным идеалом — во всяком случае, если говорить о земной жизни человека. Здесь, на земле, наши сердца всегда будут испытывать беспокойство — и это вполне закономерно. Страшиться и желать, скорбеть и радоваться правильно, только если эти душевные волнения касаются правильных вещей (О граде Бож. XIV, 9). Беспокойство свидетельствует о том, что мы не дома, что наше пребывание в этом мире лишь временно, что мы направляемся далее».

Августин. Беспокойное сердце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первый тип представлений группируется вокруг сквозных, постоянных идей Августина. Второй касается всего нового, что он обнаружил и временно отодвинул на задний план. Но обе эти перспективы необходимы для понимания основного в его рассуждениях. В известном смысле обе эти перспективы обусловливают друг друга. Изменения в мышлении Августина следует рассматривать как изменения в некоей системе, а описать эту систему можно лишь используя фрагменты из работ, разных по времени, которые постепенно займут свои места в реконструированном целом.

Другой вопрос, понятен ли нам вообще Августин? Может, историческое расстояние между нами так велико, что все разговоры о его «актуальности» объясняются нашим невольным заблуждением? Одни исследователи настолько преувеличивают расстояние и исторические различия между нами, что Августин становится неким экзотическим растением, не имеющим соприкосновения с почвой, питающей мышление нашего времени. Другие разговаривают с ним так, словно он находится перед нами. Однако разделяющее нас расстояние нельзя ни увеличить, ни сократить. Но даже те, кто заявляет, будто Августин далек от нас и непонятен, хоть что–то да понимают в его текстах. А следовательно, они не могут быть совершенно недоступными для понимания современных читателей.

Доступность сочинений Августина объясняется в первую очередь не чем–то вечно человеческим в его мышлении, а тем, что он содействовал формированию европейско–христианского исторического мышления, тем, что мы, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, отчасти повторяем его вопросы и думаем по его моделям. Ведь история состоит не из бессвязных отрывков, и каждое столетие не одиноко со своими вопросами. Поколение за поколением мы получаем в наследство историю и воспоминания, так что частица старого всегда продолжает жить в новом. Что же касается понимания творчества Августина, эту связь легко обнаружить, ибо каждый более поздний период западного мышления соотносится с ним более или менее тесно. Нас до сих пор пленяет его игра слов. Это объясняется не только его личными заслугами, но тем, что он принимал участие в формировании традиции, которая, в определенной степени, жива до сих пор и является историей христианской Церкви.

Глава 4. Не очень серьезный молодой человек: у манихеев

Вскоре Августин отправился дальше. При денежной поддержке своего друга Романиана он покинул Тагасту и прибыл в Карфаген. Романиан был одним из богатейших жителей Тагасты. Он унаследовал большие земли и жил как римский патриций в большом имении, окруженный роскошью. Романиан был щедр по отношению к своим согражданам и завоевал такую популярность, что ему еще при жизни воздвигли памятник перед магистратом (Пр. акад. Предисл. 1).

Впервые после Тагасты Августин оказался в большом городе, таившем многие соблазны для ищущих и юных душ. Чувства «увлекали неокрепшего юношу по крутизне страстей и погружали его в бездну пороков» — напишет потом Августин в своих благочестивых воспоминаниях (Исп. II, 2). В то время Карфаген был третьим городом на Средиземном море, он был меньше Рима и Александрии, но больше Антиохии. Августину было шестнадцать лет. Он наконец освободился от надзора матери и стесненных условий жизни в Тагасте.

Карфаген был крупнейшим культурным центром Африки. Один из весьма серьезных исследователей так рисует новую среду Августина: «Город кишел людьми, но еще больше кишел мерзостями. Он купался в богатстве и вдвойне купался в пороках. Никто не мог состязаться с жителями Карфагена в алчности, распущенности, пьянстве и грубости. Этот город и в самом деле был полон безумия, и несчастья, которые ему сопутствовали, превосходят все слова. Невозможно описать мораль, господствовавшую на его улицах. Одним словом, в городе было все необходимое для того, чтобы он мог считаться центром цивилизации» (Sparrow Simpson).

По словам самого Августина (Исп. II, 2; III, 1), он хотел любить и быть любимым. Посещение театральных представлений давало возможность завязывать знакомства с противоположным полом (Исп. Ill, 2). Церковь тоже была удобным местом для молодых людей, которые хотели познакомиться друг с другом (Исп. Ill, 3). Где именно Августин познакомился с той, что вскоре родила ему сына Адеодата, мы не знаем. Но, по–видимому, он нашел свою будущую конкубину вскоре по приезде в Карфаген. Он нигде не упоминает ее имени, несмотря на то, что они прожили вместе пятнадцать лет (Исп. VI, 15).

В риторской школе Карфагена Августин был первым учеником (Исп. Ill, 3). Занимаясь риторикой, необходимо иметь образец для подражания, и Августин нашел его в Цицероне (Исп. Ill, 4). Его пленяла не только формальная сторона речей Цицерона. Он очень серьезно отнесся и к их содержанию. Позже Августин вернется к скептицизму Цицерона по отношению к истине, но, прочитав в девятнадцать лет диалог Цицерона «Гортензий», он решил серьезно заняться философией (О блаж. жизни, Состяз. 1). Сам Августин сравнивает впечатление, произведенное на него этим философским диалогом, с «обращением». Диалог будет сопровождать Августина уже всю жизнь. И в трактатах «О граде Божием» и «О Троице» (XIII, 8; XIV, 26), и позже, во время полемики с Юлианом Экланским, Августин будет ссылаться на отрывки из «Гортензия».

В «Исповеди» проводится аналогия между чтением Цицерона и тем, что случилось, когда блудный сын решил вернуться домой. Задним числом Августин понимает, что в книге Цицерона ему не хватало только имени Христа. Ученые много спорили о том, кто стоял в центре христианства Августина, Бог или Христос. Эти дискуссии только сбивали с толку, потому что изменения в понятии Бога и в представлениях о Христе, характерные для стадий развития Августина, — это не выбор между Богом и Христом, но и сама суть его веры. Для юного Августина Христос был прежде всего учителем мудрости. Любовь к мудрости превосходила у него все другие страсти. Мудрость, в его понимании, охватывала и глубокие знания, и соответствующий образ жизни. Впоследствии светский успех и философская мудрость в сознании Августина исключат друг друга. После пребывания в Кассициаке в 386 году брак и мудрость тоже станут для него целями, несовместимыми друг с другом.

На первых порах «обращения» Августина к философии в 372 году христианство не играло для него никакой роли. Чтение Цицерона привело к тому, что Августин стал искать спасения в широком толковании мира. Первой группировкой, предложившей ему искомую им «философию», были гностики–манихеи. «Так и попал я в среду людей, горделиво бредящих, слишком преданных плоти и болтливых» (Исп. Ill, 6).

В то же время Августин пытался читать Библию, но ему была неприятна жестокость Ветхого Завета и его грубый тон. Как нам известно, так же реагировал на Ветхий Завет и молодой Иероним, который впоследствии перевел Библию на латынь. Августин жаждал чего–то более изысканного, вернее, он искал эстетически ценного совета, как спастись (Исп. Ill, 5). Он не хотел «наклонять голову». В сочинении «О пользе веры» (2) он пишет, прибегая к цветистым метафорам, что плакал, вздыхал и бил кулаками в грудь матери Церкви, чтобы на него упало хоть несколько капель ее спасительного молока. Но в ту пору он не получил оттуда никакого питания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: