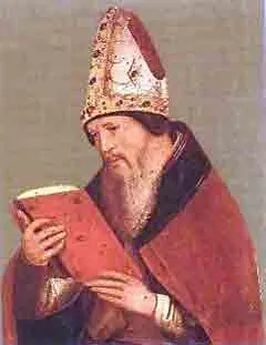

Тронд Берг Эриксен - Августин. Беспокойное сердце

- Название:Августин. Беспокойное сердце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс–Традиция

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тронд Берг Эриксен - Августин. Беспокойное сердце краткое содержание

«В книге, призванной дать читателю представление об Августине и его трудах, необходимо высветить эту фигуру по крайней мере с трех сторон: показать его как ритора (в том числе проследив за его образованием и становлением в оном качестве), как философа, который свел воедино неоплатонизм и христианство, и как пастыря, который правил своим епископством накануне развала Римской империи. Кроме того, следует коснуться беспримерного влияния его идей на современников и последующие поколения. Разделить три роли, которые играл Августин на протяжении своей жизни, весьма сложно, но можно сказать, что отчасти они соответствуют трем этапам его развития: начав как ритор, он постепенно превращается в философа и заканчивает свои дни церковным деятелем. Иными словами, сначала Августин хочет ввести мир в заблуждение, затем наблюдает за ним, а под конец пытается с ним бороться».

«Наше время — рубеж тысячелетий — представляется особенно благоприятным для обращения к Августину, поскольку он весьма серьезно повлиял на трактовку истории в системе христианских воззрений. В его сочинении «О граде Божием», которому я давно собираюсь посвятить отдельную книгу, вкратце излагается понимание древней Церковью хода истории. Фактически в этом труде предпринимается наиболее смелая из всех попытка выявить смысл исторического процесса в целом и распада Римской империи в частности. Августин рисует картину огромного масштаба, в которой всем и каждому отведено строго определенное место».

«Подзаголовок моей книги — «Беспокойное сердце» — кажется позаимствованным из дешевого романа. Но это выражение настолько точно передает мироощущение Августина, что обойтись без него затруднительно. Такая формулировка важна и в историческом плане, поскольку Августин первым описал беспокойство как основное состояние человека, как его судьбу. Бог сотворил человека прямоходящим, и это подсказка человеку, где и как ему следует искать свою цель. Люди не должны, вроде бессловесной скотины, склоняться к земле. Так ведут себя потакающие своим порочным страстям. Истинные же человеки призваны устремлять взср ввысь, тянуться душой к Господу. Лишь в Боге мы обретаем «покой» (quies), т. е. свободу от страстей и желаний. И пока мы наконец не предстанем пред лицом Создателя, сердца наши будут пребывать в «беспокойстве» (inquietum est cor nostrum). Античные стоики идеализировали бесстрастие и «спокойствие» (tranquillitas). Но Августин не считает спокойствие возможным или достойным идеалом — во всяком случае, если говорить о земной жизни человека. Здесь, на земле, наши сердца всегда будут испытывать беспокойство — и это вполне закономерно. Страшиться и желать, скорбеть и радоваться правильно, только если эти душевные волнения касаются правильных вещей (О граде Бож. XIV, 9). Беспокойство свидетельствует о том, что мы не дома, что наше пребывание в этом мире лишь временно, что мы направляемся далее».

Августин. Беспокойное сердце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Заглянув в законы Римской империи IV века, касающиеся христианства и язычества, мы получим лишь приблизительное представление о происходивших в то время событиях. И все же оно может оказаться полезным. Итак, рассмотрим несколько примеров из «Кодекса Феодосия» (Codex Theodosianus) — собрания законов, изданного Феодосием II в 430 году, т. е. в год смерти Августина.

9 октября 319 года император Константин Великий освобождает всех служителей христианского культа от налогообложения. Мы больше не поклоняемся идолам, утверждает в законе от 341 года его сын, император Констанций, а потому следует наказывать всякого, кто осмелится и далее предаваться идолопоклонству. В 346 году он же заявляет, что, хотя идолопоклонство подлежит искоренению, согласно его повелению храмы вне городских стен должны быть оставлены в покое: не следует, дескать, уничтожать места, в которых римляне развлекаются на старый манер. Тем не менее вскоре Констанций приказывает закрыть языческие храмы повсеместно.

Язычникам предписывалось воздерживаться от жертвоприношений. Те же из них, кто не будет соблюдать этого правила, подлежат наказанию. В 356 году тот же Констанций грозит смертной казнью всем, кто поклоняется или приносит жертвы изображениям богов. 2 мая 381 года Феодосий Великий с соправителями постановляет — в законе об отступниках (De apostasis), — что все, переметнувшиеся от христианства к язычеству, теряют право писать завещания, а если таковые были составлены ранее, они объявляются недействительными. Таким образом у наследников отнималось право на фамильное имущество, которое переходило к государству.

Многие из этих запретов повторялись при императорах Грациане, Валентиниане и Феодосии Великом (30 ноября 382 г.), из чего явствовало, что одно только издание законов не могло покончить с древним культом. Те же законодатели, однако, выступали в защиту храмов, издавна служивших местом собраний; в них даже сохранялись статуи богов — не ради их культового предназначения, а исключительно «из–за их художественной ценности» (pretium artis). Такие храмы оставались открытыми.

23 мая 385 года было запрещено гадать по печени и предсказывать будущее по внутренностям жертвенных животных. Гадальщиков следовало подвергать суровому наказанию, если они «будут допытываться истины о грядущих событиях» ( futurarum rerum explorare temptaverint veritatem). Деятельность гадателей играла важную роль в традиционной римской религии. Запрет ее был направлен на роспуск большинства жрецов, у которых практически не было иных занятий.

Все запреты были еще раз повторены императором Феодосием (14 июня 391 г.) и подтверждены Феодосием, Аркадием и Гонорием (8 ноября 392 г.). В последнем законе особо оговаривался культ ларов и пенат, т. е. покровителей домашнего очага. В домах запрещены были венки, благовония и возжигание свечей. У того, кто поклонялся изображениям божеств, воскурял фимиам или молился предметам собственного изготовления, все имущество конфисковалось в пользу государственной казны. Тут законодатели шли дальше объявления одной религии официальной, они вмешивались в частную жизнь семьи и наносили ощутимый удар по традиционному культу предков. Исключительное положение христианства оказалось несовместимым с идеей о том, что отправление культов дома может быть личным делом семьи.

Отбирались последние привилегии, которыми еще пользовались прежние священнослужители. Одновременно в законах появлялись статьи против лиц, попустительски относящихся к отправлению языческих обрядов и не доносящих о нарушениях властям. Очевидно, что у императоров возникли проблемы с практическим исполнением законов. 10 июля 399 года было постановлено, что алтари, стоящие «в чистом поле» (In agris), тоже дблжно сровнять с землей, дабы у «суеверия» (superstitio) не осталось более никакой опоры. Впрочем, императоры не желали вмешиваться в праздники, носившие характер массовых увеселений, и не поддерживали тех, кто физически уничтожал монументальные культовые сооружения и произведения искусства. Народу дозволялось собираться вместе и предаваться развлечениям, но без каких–либо официальных церемоний и суеверных обрядов (20 августа 399 г.). Статуи, служившие объектами языческого поклонения, следовало убрать, а культовые сооружения — использовать по другому назначению (15 ноября 408 г.).

Наконец издание столь непримиримых законов прекратилось, из чего мы можем заключить, что императорам удалось насадить предпочитаемую ими религию. «Оставшиеся еще, вероятно, язычники» (paganos qui supersunt) — говорилось в законе от 8 июня 423 года. Даже Августину было известно, что язычество ушло в подполье (Проп. 62, 11). «В настоящее время число христиан превышает число иудеев и язычников вместе взятых», — писал он Гонорату примерно в 390 году (О пользе веры, 19). До некоторой степени пыл законодателей угас из–за неспособности центральной власти и далее контролировать все происходящие в государстве процессы, но основная причина была явно в том, что практически требования законов оказались выполнены.

Еще в 359 году, когда Риму грозил голод, потому что затянувшиеся штормы задержали поставки зерна из Африки, столичный префект пытался утихомирить море принесением жертвы богам–близнецам Кастору и Поллуксу, после того как вывел к толпе своих малолетних сыновей, рассказывает Аммиан Марцеллин (XIX, 10). Очевидно, кое–кто хотел, пока это было возможно, заручиться помощью обеих сторон — как языческой, так и христианской. Наиболее горячо христианские авторы спорили не с принципиальными язычниками, а с теми, кто не считал для себя обязательным сделать выбор между Юпитером и Христом.

Глава 2. Христианство в Северной Африке

КIV веку Африка уже давно находилась под властью Римской империи. Пунические войны, за время которых римляне три раза (264–241,218–201 и 149–146 гг. до н. э.) сражались против карфагенских полководцев, в том числе против Ганнибала с Гамилькаром, закончились победой Рима и подчинением ему Карфагена и окружающих областей. Римские колонии в Африке имели важное хозяйственное значение, поскольку с последнего века до Рождества Христова служили главной житницей империи. Города Гиппон Регий, Тагаста и Мадавра, которые мы знаем в связи с биографией Августина, находились неподалеку от Карфагена.

Эти края хорошо известны из литературы, в частности, из четвертой книги «Энеиды», где Вергилий изображает конфликт между Дидоной и Энеем. Прежде чем троянский герой отправился дальше и основал Рим, он гостил у карфагенской царицы Дидоны. Их любовный союз, который Эней разорвал, чтобы выполнить свой долг перед богами, под пером Вергилия стал легендарным объяснением исторической вражды между пунийцами и римлянами. Всем памятно бесконечно повторявшееся Катоном preterea censeo («кроме того, я считаю»): «Кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: