Евгений Трубецкой - Россия в ее иконе

- Название:Россия в ее иконе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Трубецкой - Россия в ее иконе краткое содержание

«Дни расцвета русского иконописного искусства зачинаются в век величайших русских святых – в ту самую эпоху, когда Россия собирается вокруг обители св. Сергия и растет из развалин. И это не случайно. Все эти три великих факта русской жизни – духовный подвиг великих подвижников, рост мирского строения православной России и величайшие достижения религиозной русской живописи – связаны между собою той тесной, неразрывной связью, о которой так красноречиво говорит шитый шелками образ святого Сергия…»

Россия в ее иконе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

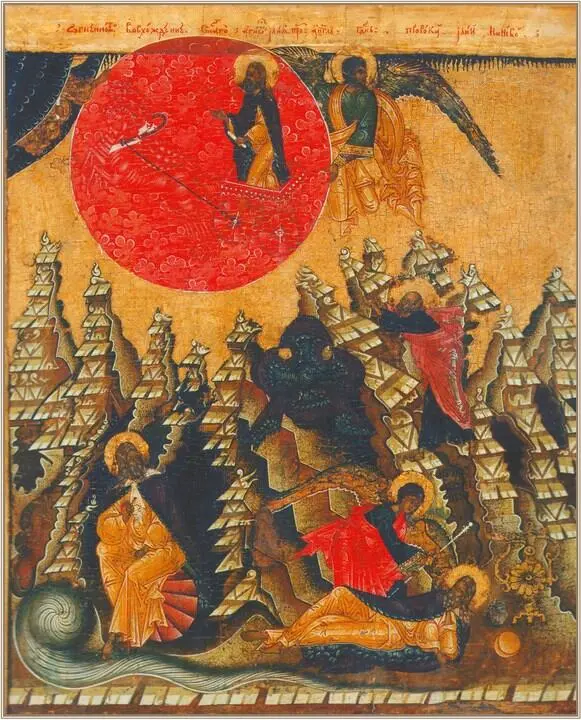

Огненное восхождение Илии Пророка. XVII в.

Видение прославленной Руси – вот в чем заключается резкая грань между двумя эпохами русской иконописи. Грань эта проведена духовным подвигом св. Сергия и ратным подвигом Дмитрия Донского. Раньше русский народ знал Россию преимущественно как место страдания и унижения. Святой Сергий впервые показал ее в ореоле божественной славы, а иконопись дала яркое изображение явленного им откровения. Она нашла его не только в храмах, не только в одухотворенных человеческих ликах, но и в самой русской природе. Пусть эта природа скудна и печальна как место высших откровений Духа Божьего, она – земля святая: в бедности этого «края долготерпения русского народа» открывается неизреченное богатство.

Яркий образец этого религиозного, любящего отношения к русской земле мы находим в иконе соловецких преподобных Зосимы и Савватия (XVI в.) в собрании И. С. Остроухова. Двумя гениальными штрихами иконописец резюмирует внешний, земной облик северной природы: это – двойная пустыня, голая скала, со всех сторон окруженная пустыней волн морских; но именно скудость этого земного фона нужна иконописцу для того, чтобы подчеркнуть изумительную духовную красоту соловецкой обители. Ничто земное не отвлекает здесь внимание преподобных, которые стоят и молятся у подножия монастырских стен: оно целиком устремлено в горящие к небу золотые главы. И огненная вспышка этих глав готовится всею архитектурой храмов, которая волнообразными линиями поднимается кверху, не только главы, но и самые вершины стен здесь носят начертание луковицы, как это часто бывает в русских храмах: вся эта архитектура заостряется к золотым крестам в могучем молитвенном подъеме. Так скудость многострадальной земли духовным подвигом претворяется в красоту и в радость. Едва ли в русской иконописи найдется другое, равное этому по силе изображение поэзии русского монастыря.

Никогда не следует забывать о том, кто открыл эту поэзию исстрадавшейся русской душе. В те скорбные дни, когда она испытывала тяжелый гнет татарского ига, монастырей на Руси было мало и количество их возрастало чрезвычайно медленно. По словам В. О. Ключевского, «в сто лет 1240–1340 гг. возникло всего каких-нибудь десятка три новых монастырей. Зато в следующее столетие 1340–1440 гг., когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий и приходить в себя, из куликовского поколения и его ближайших потомков вышли основатели до 150 новых монастырей»; при этом «до половины XIV в. почти все монастыри на Руси возникали в городах или под их стенами; с этого времени решительный численный перевес получают монастыри, возникавшие вдали от городов, в лесной глухой пустыне, ждавшей топора и сохи» 11. От святого Сергия, стало быть, зачинается эта любовь к родной пустыне, столь ярко запечатлевшаяся затем «в житиях» и иконах. Красота дремучего леса, пустынных скал и пустынных вод полюбилась как внешнее явление иного, духовного облика родины. И рядом с пустынножителем и писателем, глашатаем этой любви стал иконописец.

II

Подъем нашего великого религиозного искусства с XIV на XV в. определяется прежде всего впечатлением великой духовной победы России. Последствия этой победы необозримы и неисчислимы. Она не только изменяет отношение русского человека к родине: она меняет весь его духовный облик, сообщает всем его чувствам невиданную дотоле силу и глубину.

Св. Антоний Римлянин. XVII в.

Народный дух приобретает несвойственную ему дотоле упругость, небывалую способность сопротивления иноземным влияниям. Известно, что в XV столетии Россия входит в более тесное, чем раньше, соприкосновение с Западом. Делаются попытки обратить ее в латинство. В Москве работают итальянские художники. И что же? Поддается ли Россия этим иноземным влияниям? Утрачивает ли она свою самобытность? Как раз на оборот. Именно в XV в. рушится попытка «унии». Именно в XV в. наша иконопись, достигая своего высшего расцвета, впервые освобождается от ученической зависимости, становится вполне самобытною и русскою.

Зосима и Савватий Соловецкие с житием. Около 1759 г.

Так же и зодчество. XV в. на Руси является как раз веком церковного строительства. Это – опять-таки явление, тесно связанное с великими национальными успехами. Раньше, в эпоху татарского владычества, Русь разучилась строить; самая техника каменной постройки была забыта; и, когда русские мастера в конце XV ст. начали строить храмы, у них обваливались стены. Потребность в строительстве возникла тогда, когда миновал страх перед татарскими нашествиями. Неудивительно, что в самой архитектуре этих храмов запечатлелось великое народное торжество.

Это тем более замечательно, что, ввиду технической беспомощности русских мастеров, над московскими соборами работали итальянцы с Аристотелем Фиоравенти во главе; они выучили русских обжигать кирпич, изготовлять клейкую и густую известь, преподали им усовершенствованные приемы кладки, но в самой архитектуре должны были по требованию Иоанна III следовать русским образцам. И в результате их работы возникли такие чудеса чисторусского зодчества, как соборы Успенский и Благовещенский. Не говоря уже о том, что в них не видно никаких следов какого-либо итальянского влияния, их заостренные в луковицы купола свидетельствуют об освобождении от влияния византийского. Они выражают совершенно новое по сравнению с Византией и более глубокое понимание храма. Круглый византийский купол выражает собою мысль о своде небесном, покрывшем землю; глядя на него, испытываешь впечатление, что земной храм уже завершен, а потому и чужд стремления к чему-то высшему над ним. В нем есть та неподвижность, которая выражает собою несколько горделивое притязание, ибо она подобает только высшему совершенству. Иное дело – русский храм; он весь – в стремлении.

Взгляните на московские соборы, в особенности Успенский и Благовещенский. Их луковичные главы, которые заостряются и теплятся к небесам в виде пламени, выражают собою неведомую византийской архитектуре горячность чувства: в них есть молитвенное горение. Эти Божьи Свечи зажглись над Москвой не по какому-либо иноземному внушению: они выразили заветную думу и молитву народа, милостью Божией освободившегося от тяжкого плена. Словом, в архитектуре и живописи XV в. мы видим торжество русской религиозной идеи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Трубецкой - Наша любовь нужна России [Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой]](/books/1073809/evgenij-trubeckoj-nasha-lyubov-nuzhna-rossii-perepi.webp)