Александр Шмеман - Евхаристия. Таинство Царства

- Название:Евхаристия. Таинство Царства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паломникъ

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-88060-004-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Шмеман - Евхаристия. Таинство Царства краткое содержание

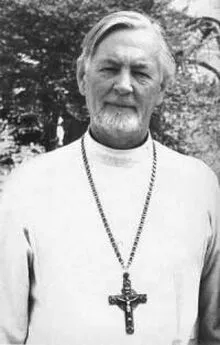

Имя и труды выдающегося богослова Александра Шмемана известно всему православному миру. В его произведениях, при всем разнообразии их тематики — от узкобогословской до общедоступной и популярной, неизменно присутствует личность автора, христианского священника и европейского интеллектуала, церковного консерватора и православного полемиста, не страшившегося искать ответы на трудные вопросы, задаваемые жизнью.

«Книга эта — ряд размышлений об Евхаристии. Размышления эти, однако, не от „научной проблематики“, а от — пускай и малого, и ограниченного — опыта. Свыше тридцати лет я служил Церкви — как священник, как преподаватель богословия, как пастырь и учитель. И вот, никогда в эти тридцать лет не оставляло меня, некое основное вопрошание об Евхаристии, о месте ее в Церкви, вопрошание, возникшее буквально в юности и радостью наполнившее мою жизнь».

Евхаристия. Таинство Царства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Облачение завершается омовением рук предстоятеля. Евхаристия есть дело тех, кому прощены грехи и оставлены беззакония, кто примирен с Богом. Это служение нового человечества — « некогда не помилованного, а ныне помилованного» (1 Петр. 2:10). Мы входим в храм, мы «собираемся в Церковь», мы облекаемся в одежды новой твари — таковы первые священнодействия «Таинства всех Таинств» — святейшей Евхаристии.

Глава 2. ТАИНСТВО ЦАРСТВА

И Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею, во Царствии Моем…

Лк. 22:29–30

I

Если собрание в Церковь есть, в глубочайшем смысле этого слова, начало евхаристического священнодействия, его первое и основное условие , то конец и завершение его — во вхождении Церкви на небо, исполнение ее за трапезой Христовой, в Его Царстве. Назвать, исповедать этот конец, эту цель и исполнение Таинства сразу же после исповедания начала — «собрания в Церковь» — необходимо потому, что этот «конец» и являет единство Евхаристии, строй и сущность ее как движения и восхождения, как, прежде всего и превыше всего, — Таинства Царства Божия. И не случайно, конечно, в теперешнем ее чине Литургия начинается с торжественного благословения Царства.

В наши же дни напомнить об этом «конце» особенно необходимо, потому что в том школьном и, в значительной мере, западном учении о таинствах, что в «темные века» пленения Церкви возобладало и на православном Востоке, ни «собрание в Церковь», как начало и условие Таинства, ни восхождение ее к небесному святилищу, к «трапезе Христовой», вообще не упоминаются. Таинство сведено тут к двум «актам», двум «моментам»: к преложению евхаристических даров в Тело и Кровь Христовы и к причащению. Определение его состоит в ответе на вопрос — как , т. е. в силу какой «причинности», и когда , т. е. в какой момент, совершается преложение даров. Иными словами, ответ этот в каждом из таинств заключается в определении присущей данному таинству тайносовершительной формулы , которая для совершения таинства одновременно — необходима и достаточна.

Так, например, в авторитетном, всем православным Востоком принятом «Пространном Катехизисе» митр. Московского Филарета «формула» эта определяется так:

…произнесение слов, которые сказал Иисус Христос при установлении таинства: приимите, ядите, сие есть Тело Мое… пиите от нея вси, сия есть Кровь Моя… и, потом, призывание Св. Духа и благословение даров, т. е. принесенных хлеба и вина. …При сем самом действии хлеб и вино прелагаются в истинное Тело Христово и в истинную Кровь Христову… [11] Катехизис Митр. Филарета , стр. 86 и сл. — А. Катанский. Догматическое учение о семи таинствах Церкви в творениях Отцов и Учителей Церкви. СПб., 1877. — В. Я. Малахов. Пресуществление Св. Даров в Таинстве Евхаристии. (В «Богословском Вестнике», 1898, стр. 113–140.) — Фома Аквинат. Les Sacrements. Desclee et Cie, 1945. — Dom Vonier. La clef de la doctrine Eucharistique. (Sans date).

Влияние этого схоластического богословия таинств, основанного на «тайносовершительной формуле», сказалось, увы, и на нашей литургической практике. Выражается это очевидным желанием выделить ту часть молитвы Благодарения, которая отождествляется с «тайносовершительной формулой», сделать ее, так сказать, независимой и самодовлеющей. С этой целью чтение Евхаристической молитвы как бы «перебивается» троекратным чтением тропаря Третьего Часа: «Господи, иже Пресвятого Твоего Духа в третий час апостолам Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся Тебе» — моление, ни грамматически, ни семантически не относящееся к анафоре [12] Архим. Киприан. Евхаристия , стр. 277 и cл.

. И с этой же целью из евхаристической молитвы и обрядово, и словесно выделен диалог дьякона с предстоятелем, сущность которого в отдельном освящении сначала Хлеба, потом Чаши и, наконец, приносимых даров вместе. А о том, что речь идет именно о «тайносовершительной формуле», свидетельствует совершенно безграмотный перенос последних слов благословения — «преложив Духом Твоим Святым» — в анафору св. Василия Великого.

Что же касается всех других обрядов и священнодействий Литургии, то они либо вообще игнорируются, поскольку для совершения Таинства они не нужны и богословскому уразумению не подвержены, либо же — как в том же «Катехизисе» — истолковываются как символические «изображения» тех или иных событий в служении Христа, воспоминание о которых «приличествует» верующим, присутствующим на Литургии.

К этому учению о «тайносовершительной формуле» мы должны будем вернуться. Сейчас, в этой первой стадии нашего труда, важно для нас заключенное в ней выделение Евхаристии из Литургии и тем самым отделение ее от Церкви, от ее экклезиологического смысла и сущности. Отделение это, конечно, не внешнее, ибо слишком силен в православной Церкви дух традиции, чтобы изменить исконные формы богослужения. И, тем не менее, отделение это реально. Реально потому, что Церковь в этом подходе перестает восприниматься как не только «раздаятельница» Таинств, но сама как их объект — ее самоисполнение в «мире сем» как Таинство Царства Божия, «приходящего» в силе. Уже одно то, что из опыта и из объяснений и определений Евхаристии просто выпали ее начало , т. е. «собрание в Церковь», и ее конец и исполнение , т. е. претворение её в то, что она есть — явление и присутствие Царства Божьего, показывает поистине трагическую ущербность этого подхода и заключенной в нем редукции.

II

В чем же причина этой редукции и как проникла она в церковное сознание? Вопрос это бесконечно важный, и не только для толкования таинств и Евхаристии, а прежде всего для понимания самой Церкви, ее места и служения в «мiре сем».

Анализ этой «редукции» лучше всего начать с того понятия, которое, хотя оно и занимает огромное место во всех «разговорах» о церковном богослужении, само остается неясным и расплывчатым. Понятие это — символ [13] О литургическом символизме см. книгу Rene Bornert, OSB. Les Commentaires Byzantins de la Divine Liturgie du VII au XV siecle. Inst. Francais d'Etudes Byzantines, Paris, 1966. — См. также Dom Odo Casel. The Mystery of Christian Worship. The Newman Press, London, 1962. — В. Neunheuser. L 'Eucharistie. II. Au Moyen Age et a I'Epoque Moderne. Ed. du Cerf, Paris, 1966.

. Уже давно общепринятым стало говорить о «символизме» православного богослужения, да и вне зависимости от этого вряд ли можно сомневаться, что оно действительно символично . Но что же разумеется под этим словом, каково его конкретное содержание? Самый распространенный, ходячий ответ на этот вопрос состоит в отождествлении символа с изображением . Когда говорят: малый вход на Литургии «символизирует» выход Христа на проповедь, при этом разумеют, что обряд входа изображает определенное событие прошлого, и такой «символизм» распространяют на богослужение как в его целом, так и в отдельных его обрядах и священнодействиях. Поскольку же такое толкование «символизма», начавшееся уже в поздней Византии, несомненно укоренено в самых благочестивых чувствах, мало кому приходит в голову, что оно не только не соответствует основному замыслу христианского богослужения, но и извращает его, становясь одной из причин современного его упадка.

Интервал:

Закладка: