Брюс Худ - Иллюзия «Я», или Игры, в которые играет с нами мозг

- Название:Иллюзия «Я», или Игры, в которые играет с нами мозг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-79277-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Брюс Худ - Иллюзия «Я», или Игры, в которые играет с нами мозг краткое содержание

Иллюзия «Я», или Игры, в которые играет с нами мозг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вы можете наблюдать, как эта координация начинает проявляться у ребенка. Многие ученые, включая меня, убеждены, что большинство изменений, происходящих в первые годы жизни, связано не столько с пробуждением высших центров мозга, сколько с интеграцией между разными отделами, с возможностью контроля высших отделов над механизмами низших уровней. Например, такие простые вещи, как движение глаз, могут изначально управляться системами нижних уровней, расположенными под корой головного мозга и действующими с самого рождения [28] I.J. Atkinson, The Developing Visual Brain (Oxford: Oxford University Press, 2000).

. Проблема в том, что системы нижнего уровня довольно примитивны и неуклюжи. Настолько, что их управление движением глаз сводится лишь к направлению взгляда на самые темные и самые светлые объекты окружающего мира. Именно поэтому внимание самых маленьких детей обычно привлекают наиболее яркие предметы. К тому же младенцу не хватает пока управляющей способности высших отделов, чтобы отвести взгляд от яркого пятна. В частности, в возрасте до двух месяцев младенцы склонны к «вязкой фиксации» – они надолго фиксируют взгляд на визуально привлекательной зрительной цели [29] B.M. Hood, «Shifts of visual attention in the human infant: A neuroscientific approach», in L. Lipsitt and C. Rovee-Collier (eds), Advances in Infancy Research, vol. 9 (Norwood, NJ: Ablex, 1995), 163–216.

. Но если наиболее заметные вещи всегда будут притягивать наш взор, мы постоянно будем терять из виду все остальное. Действительно, когда я работал в специальном подразделении для детей с проблемами зрения, к нам часто приходили молодые матери, обеспокоенные тем, что их здоровые малыши, похоже, слепы, поскольку они слишком мало, как казалось мамам, двигают глазами. Они словно впадают в некое подобие транса, уставившись в окно. Матери желали знать, почему их младенцы не смотрят им прямо в глаза.

Поведение младенцев, как и многие другие ограничения, обнаруживаемые у детей раннего возраста, отражают незрелость их мозга. В первые недели жизни у грудничков очень низкий уровень контроля со стороны неокортекса. Со временем кора больших полушарий начинает устанавливать все больший контроль над структурами нижних уровней – за счет процессов торможения, которые накладывают «вето» на излишнюю активность нижних структур. Торможение помогает установить власть над отделами нижнего уровня и таким образом повысить гибкость поведения. Так, вместо вязкой фиксации структуры коры позволяют ребенку легко отводить глаза от наиболее яркого объекта, например, от яркого света, льющегося из окна, и направлять взгляд на менее очевидные элементы окружающего мира.

Как выяснилось, большинство человеческих функций требует определенного уровня тормозного контроля свыше. Вот довольно жесткий эксперимент, который можно провести над 8-месячным малышом, который научился тянуться за игрушками. Покажите ему яркую, привлекательную игрушку, которую он обязательно захочет взять, но положите ее в большой прозрачный пластиковый контейнер. Как только ребенок доберется до него, он будет хлопать ручками по контейнеру. И, несмотря на отсутствие какого-либо успеха, малыш будет продолжать бить ручками по прозрачному пластику, поскольку ему трудно перестать тянуться за недосягаемой игрушкой [30] A. Diamond, «Neuropsychological insights into the meaning of object concept development», in S. Carey and R. Gelman (eds.), The Epigenesis of Mind: Essays on Biology and Cognition (Cambridge, MA: MIT Press, 1991), 433–72.

. Вид игрушки настолько привлекателен, что ребенок не может затормозить свои попытки добраться до нее. Фактически торможение импульсивных побуждений и поступков – одно из главных изменений в ходе нашей жизни, вносящих свой вклад в развитие нашего Я.

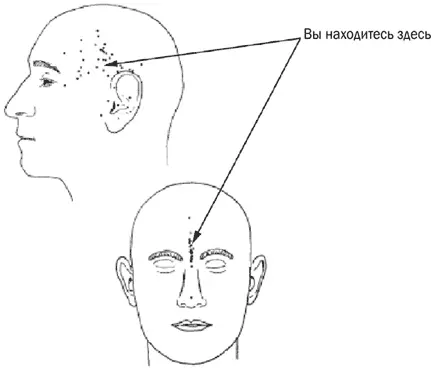

Если представить мозг как сложную машину, сделанную из множества модулей, конкурирующих за управление нашим телом, то возобладание контроля коры подобно управлению главного организатора, наблюдающего за всем производством. Именно этого начальника в нашем головном офисе мы и воспринимаем как Я. Можно обнаружить своего главного менеджера за счет самонаблюдения – сосредоточения на своем психологическом состоянии. Попробуйте. Найдите тихое место и закройте глаза. Направьте свое внимание внутрь себя. Постарайтесь определить, где находится это Я. Направьте указательные пальцы обеих рук с двух сторон головы на то место, где, по вашему мнению, оно находится. Когда два указательных пальца будут направлены туда, где внутри вашей головы, по вашему мнению, находитесь вы, испытываете это ощущение в данный конкретный момент. Оставьте один палец указывать на это место, а другим укажите на то же место со стороны лица так, чтобы точно очертить треугольником место расположения вашего сознания. Теперь проведите воображаемые линии, чтобы найти их пересечение, где « X » отмечает то самое место.

Вы только что отметили свою нулевую точку, где ваше Я сидит в вашей голове. Рисунок 4 заимствован из исследования, ставившего целью узнать, где, по мнению людей, расположена их нулевая точка [31] F. Bertossa, M. Besa, R. Ferrari and F. Ferri, «Point zero: A phenomenological inquiry into the seat of consciousness», Perceptual and Motor Skills, 107 (2008), 323–35.

. Он демонстрирует, что, когда мы задумываемся о своем внутреннем состоянии, нам кажется, что мы обитаем внутри своей головы, где-то за глазами. Мы полагаем, будто это и есть то место, где мы слушаем репортаж своих мыслей, испытываем ощущения, которыми в нас бросается окружающий мир, и каким-то образом контролируем те рычаги, которые запускают в действие и обеспечивают движение нашего тела.

Рис. 4. Расположение воображаемых точек, где люди обычно ощущают местонахождение своего Я (на основе исследований, проведенных «Феррари» (Ferrari) и др. в 2008 году; публикуется с разрешения)

Посвятите еще один момент ощущениям своего тела в этом спокойном состоянии. Сконцентрировавшись, вы можете почувствовать его внутреннюю работу. Вы чувствуете, читая эти строки, слабые движения своего языка, покачивающегося вверх-вниз у вас во рту? Если вы обратите внимание на давление сиденья, можете вы почувствовать, как оно упирается в ваше седалище? Мы можем ощущать собственное тело, но являемся чем-то большим, чем наши тела.

Это внутреннее Я иногда называют «гомункулюсом», и он – настоящий источник неприятностей. Гомункулюс представляет собой проблему потому, что вы не стали с его помощью знать больше о местонахождении своего Я. Фактически, принимая во внимание гомункулюса, можно понять, почему реальное Я составляет такую проблему. В вашей голове не может быть единого индивидуума по той простой причине, что тогда этому гомункулюсу потребовалось еще свое собственное внутреннее Я. Нам бы понадобилось «мини-Я» внутри Я, находящегося в нашей голове. Но если «мини-Я» в нашей голове – это гомункулюс, то кто находится в голове «мини-Я», и так далее, и так далее? Это будет бесконечная регрессия, не заканчивающаяся никогда. Как бесконечная череда русских матрешек, одна в другой, гомункулюсы просто по-другому ставят проблему. Это то, что философ Дэн Деннет назвал иллюзией Картезианского театра, по имени знаменитого французского философа Рене Декарта [32] Латинский вариант имени Декарта – Renatus Cartesius, отсюда термин «картезианство». – Примеч. пер.

, полагавшего, что каждый из нас обладает разумом, обитающим в наших телах. Деннет представляет эту концепцию в виде аудитории внутри нашей головы, где можно сидеть и наблюдать за ощущением мира, как за пьесой, разворачивающейся на сцене. Но кто сидит внутри головы человека и наблюдает пьесу в Картезианском театре? Предположение о внутреннем Я просто не помогает в решении проблемы того, где мы находимся в своей голове.

Интервал:

Закладка: