Оле Нидал - Основополагающие упражнения

- Название:Основополагающие упражнения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Оле Нидал - Основополагающие упражнения краткое содержание

Во всех школах тибетского буддизма используются четыре Основополагающих упражнения (Нёндро). Они обеспечивают необходимое введение в практические аспекты Учения и одновременно являются типичными медитациями уровня Алмазного пути (Ваджраяны). Считается, что Нёндро очищает тело, речь и ум от препятствий в практике и позволяет создать в подсознании ценный запас хороших впечатлений.

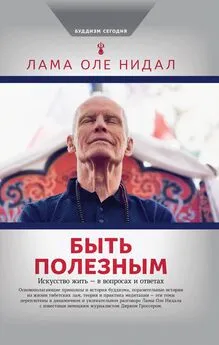

В этой книге Лама Оле Нидал подробно рассказывает об этих древних методах, которые полезны и сегодня. Рекомендации Ламы Оле основаны на его собственном глубоком опыте и инструкциях тибетских учителей, прежде всего – Шестнадцатого Кармапы (1924-1981).

Тем, кто хочет начать выполнять Основополагающие упражнения, следует помнить, что для этого необходима прямая передача от квалифицированного учителя.

Основополагающие упражнения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Бесподобные защитники существ, Дагпо Кагью…» Линия Дагпо Кагью происходит от Гампопы, которого называли также Дагпо Лхардже. Шутят, что есть две традиции Кагью: Дагпо Кагью для монахов и Марпа Кагью для йогов и мирян. Но со времен XV Кармапы стало очевидно, что нет необходимости в разделении. Мы получаем полную передачу, независимо от того, является учитель йогином или монахом.

«Воодушевите нас своим примером!» Сила линии передачи – в её полноте и чистоте, а также в верности, силе и непоколебимости лам. Это не имеет ничего общего с эгоистическими играми, привязанностью, симпатиями и антипатиями, наличием или отсутствием у учителя обаяния.

«Сказано: отречение – основа медитации… Пошлите нам свое благословение, чтобы мы не цеплялись за богатство и славу!» Мы должны время от времени сверяться с этими основополагающими вещами. Мерилом этому может быть сопоставление абсолютного примера Миларепы и состояний обычных людей: это позволит нам самим судить о степени нашего тщеславия и привязанности.

«Сказано: преданность – голова медитации… Дайте ваше благословение, чтобы я развил неподдельную преданность!». Итак, непривязанность – это ноги медитации, тогда как преданность, связанная с готовностью учиться, – это её голова. Если мы не видим Ламу существенно выше нас самих, то, может быть, нам лучше заняться чем-то другим. Если же у нас есть подлинная преданность, если мы понимаем, что Учитель – это пример совершенства, и хотим стать такими, как он, то это и произойдёт. Если мы воспринимаем всё на чистом уровне, то ум будет раскрываться и развиваться; если же мы будем оставаться лишь скептиками, то сможем просидеть сто лет на коленях у Будды, а наше восприятие останется для него закрытым. При жизни Будды был один монах, который провёл в его обществе сорок лет, не особенно развившись. Он просто был убеждён, что единственная разница между ним и Буддой – это то, что Будда ночью светится.

Лама – это тот, кто даёт нам ключ к сокровищнице поучений. Хотя Будда-природа всегда являлась сутью нашего ума, Лама впервые открывает нам её. Подобно зеркалу, он показывает нам наше собственное лицо и берёт из океана Учения именно то, что полезно для нас здесь и сейчас.

Далее мы желаем, чтобы в нас зародилась непоколебимая преданность. Есть три уровня преданности. Сначала возникает преданность Учению, в результате мы стремимся к познанию, и наконец наши сомнения полностью растворяются. Тогда больше не играет никакой роли, сидит Учитель на высоком троне и выглядит святым или действует сильно и решительно, вытряхивая учеников из облюбованного ими «мирка святости». Мы просто уверены, что он знает, что делает.

Даже лучшим представителям нашей линии трудно было вначале развить высшую форму преданности. Им нужно было отбрасывать умничанье, как в случае Миларепы: так хорошо выдержав свои очищения, он, однако, был весьма обескуражен, когда Марпа потребовал от него вызвать бурю с градом. Он, конечно, повиновался, но потом собрал несколько мышей и птиц, убитых градом, и принёс их Марпе со словами: «Посмотри, ты заставил меня создать много плохой кармы». «Правда?» – ответил Марпа, щёлкнул пальцами, и все зверюшки расползлись и разлетелись восвояси. Когда Учитель делает что-то необычное или, на первый взгляд, вредное, то он должен обладать силой совладать с последствиями, чтобы они могли превратиться в часть пути для существ. Он должен уметь обратить вспять возможный вред. Если Учитель на это не способен, то ему лучше придерживаться того, что считается общеполезным или общепонятным. Если мы поддерживаем свою связь, говорим мантру Кармапы и следим за своей мотивацией, то можем быть уверены, что силовое поле Кармапы сопровождает нас повсюду, даже тогда, когда мы не можем сами до конца разобраться в ситуации.

«Сказано: само погружение состоит в том, чтобы не отвлекаться…». Многие поначалу думают, что, когда в медитации возникают мысли, – это плохо. Думая так, мы не освободимся от своих концепций. Может быть, у нас и получится в течение первой пары минут медитировать без мыслей, но затем всплывает мысль, и мы думаем: «Я ведь не должен думать». И тогда это уже две мысли. От любой попытки делать что-то неестественное всё становится только хуже.

Поэтому важно получить об этом правильные поучения. Состояние без мыслей – это пространство ума, состояние с мыслями – его ясность, и оба эти состояния – аспекты его неограниченности. Ум совсем без мыслей, чаще всего, туп и сонлив.

Джампел Зангпо, ученик Шестого и учитель VII Кармапы, говорит, что главное – не мысли или свобода от них, главное – естественно покоиться в том, что есть. Тогда мы можем относиться к мыслям как к шуму играющих соседских детей: то есть мы отмечаем их в уме, но не заботимся о них. Мы также не думаем, что хорошие мысли должны остаться, а плохие -уйти. Мы просто видим, как это увлекательно, что они вообще могут возникать, что их суть всегда свежа и нова – даже тогда, когда снова и снова всплывают одни и те же привычные мысли.

«Дайте своё благословение, чтобы моя медитация была свободна от оценивания!» Опять мы не просим, чтобы у нас не было мыслей, но хотим не воспринимать их всерьёз и прежде всего не создавать в медитации никаких «умных» систем. Особенность Учения Будды – в отличие от христианства, индуизма и психотерапии – в том, что мысли и обусловленные чувства не воспринимаются слишком серьёзно: ведь они всё равно постоянно меняются. Вместо этого мы концентрируемся на самом уме, вневременном и абсолютном. Кто видит только ощущения, не замечая ощущающего, тот всё время оценивает, как бы заливая бетоном свободную игру ума: вместо того чтобы просто иметь мысли, мы – либо грешные, либо хорошие. С точки зрения буддизма, такие оценки лишь относительны. Всё равно невозможно удержать хорошие мысли и отбросить плохие. Действительно важен – сам ум. И если у нас есть какая-то проблема, то мы знаем, что она, как и всё остальное, непостоянна. Поэтому мы делаем то, что имеет смысл, и избегаем драм. Только когда наш ум успокаивается, мы становимся способны эффективно действовать в любой ситуации.

«Сказано: природа мыслей – Состояние Истины… Дайте мне свое благословение, чтобы я познал неразделимость Самсары и Нирваны!». Как волны возникают в океане, играют в нём и снова растворяются, так же впечатления появляются и исчезают в уме. И внутренние состояния, и внешние миры возникают в пространстве, раскрываются в нём, им осознаются и в нём же исчезают. Их сутью является пространство, сама пустота. Познание этого «пространства» означает бесстрашие, радость и активное сочувствие – означает Нирвану. Непознание его означает запутанность и боль – это Самсара.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: