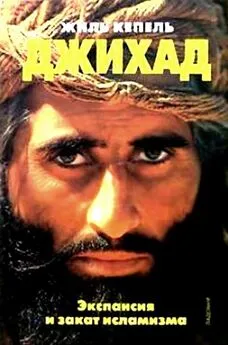

Жиль Кепель - Джихад. Экспансия и закат исламизма

- Название:Джихад. Экспансия и закат исламизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ладомир

- Год:2004

- ISBN:5-86218-385-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жиль Кепель - Джихад. Экспансия и закат исламизма краткое содержание

Последняя четверть 20-го столетия отмечена неожиданным для многих экспертов выходом на политическую арену радикальных движений, пытавшихся, черпая вдохновение в Коране и Сунне Пророка Мухаммада, создать в мусульманских странах «подлинно исламское» государство и объявлявших «джихад» своим противникам.

На рубеже 70–80-х годов XX века исламизм, победив в Иране, быстро распространился по всему мусульманскому миру, ставшему ареной соперничества между революционной Исламской Республикой Иран и консервативной Саудовской Аравией.

В своем новейшем труде Жиль Кепель, один из наиболее авторитетных на Западе специалистов по современному исламу и мусульманскому миру, подводит итог последнему по времени 25-летнему историческому отрезку в развитии исламизма. Это движение всесторонне анализируется в историческом, культурном и социальном измерениях. Особое внимание уделяется периоду расцвета исламизма (70-е годы), победе революции в Иране (1979 г.), джихаду против СССР (1980-е годы), закату джихада (вторая половина 90-х годов).

В книге не просто обрисована картина современного мусульманского мира. У читателя появляется реальная возможность понять изнутри (что очень важно!) одно из основных политико-религиозных явлений конца XX — начала XXI века.

С момента появления на прилавках французских книжных магазинов эта книга завоевала прочное первенство в «индексах цитирования» по данной теме, переведена на основные европейские языки. Энциклопедическое по охвату исследование Жиля Кепеля написано настолько увлекательно, что его жанр можно по праву охарактеризовать как «политический детектив».

Джихад. Экспансия и закат исламизма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В конце 60-х годов мусульманское религиозное поле (в широком смысле этого понятия) располагалось между двумя полюсами. Народный ислам тяготел к набожности, аффекту, его отношение к Богу обычно требовало посредничества «вуозов спасения» — святых людей, живых или умерших: основателей или лидеров мистических (суфийских) братств. Ученый ислам отдавал предпочтение интеллектуальному отношению к божественному началу, основанному на чтении и толковании священных текстов специально подготовленными для этого духовными авторитетами — улемами. Этот термин, вошедший во французский язык в форме множественного числа (ед. ч. — алим), обозначает тех, кто, получив специальное, подтвержденное дипломом образование в религиозных школах или университетах, обладает общественно признанными знаниями Корана, хадисов (свода преданий о Пророке) и всей совокупности норм права, выработанных предшествующими улемами. Различие между этими двумя формами ислама, прослеживающееся на всем протяжении его истории, не является ни абсолютным, ни присущим только ему: некоторые великие мистики были образованными людьми, как это было и в христианстве, и в иудаизме, а некоторые духовные лица вышли из среды братств. Однако в целом оно помогает представить себе многообразие способов «быть мусульманином», восстановить картину того религиозного плюрализма, который попытается свести к его политическому измерению появившийся в 70-е годы исламизм.

В конце 60-х годов народный ислам братств еще был популярен в сельской местности и среди простого городского люда. Население мусульманских стран в большинстве своем составляли неграмотные крестьяне — лишь в следующее десятилетие центр тяжести этих обществ сместится в грамотный мир городов и городских предместий. Эта народная религия играла ключевую роль посредницы между фондом традиционных верований, зачастую доисламского происхождения, и книжной культурой ислама. В одном случае это было какое-нибудь братство в Верхнем Египте, ритуал которого напоминал движение погребальной лодки по Нилу в фараоновскую эпоху; в другом — это могилы мусульманских святых на Индийском субконтиненте или на Индонезийском архипелаге с их многочисленными атрибутами индуистского культа (монументальными лестницами, священными озерами с крокодилами, изобилием венков индийской гвоздики, которыми украшают могилы, как это делают со статуями Шивы); [43]в третьем — великие марабуты [44]Черной Африки — наследники фетишизма. Эта народная религиозность, построенная на культе близких и доступных святых, которые служат ходатаями перед Пророком и осеняют верующих своей барака («благодатью», «благословением»), является важным фактором во многих областях жизни. Она создает значительные финансовые и торговые потоки благодаря сбору пожертвований, а также в силу того, что братства распоряжаются обширными сельскохозяйственными угодьями или организуют торговые сети, извлекая выгоду из расселения своих адептов по всему миру (феномен, получивший наибольшее развитие в практике сенегальского братства Муридийя). [45]Создавая рабочие места, распределяя субсидии и даже поощряя браки, народная религиозность обеспечивает социальную интеграцию. Наконец, она гарантирует существующей власти определенную политическую стабильность, обеспечивая послушание своих адептов в обмен на признание государством ведущей роли братств, уважение их земельной собственности, освобождение от налогов и т. д.

Европейские колонизаторы очень быстро осознали посредническую функцию братств: поначалу разбив их в боях, они заключили с ними договоры. Фотография марабутов Французской Северной или Черной Африки с орденами Почетного легиона, пришпиленными к бурнусу или к бубэ, [46]стала одним из расхожих образов колониальной эпохи. [47]После обретения независимости политическая судьба этого организованного народного ислама зависела от многих факторов: степени его сотрудничества с колониальной державой или участия его лидеров в национальной борьбе; его могущества; его готовности сотрудничать с новым режимом, а также от идеологических установок последнего в отношении его. Так, в Алжире сохранение профранцузских симпатий у многих лидеров братств (прозванных за это «Бени да-да») [48]и их неактивное участие в войне за независимость в 1954–1962 годы под руководством Фронта национального освобождения (ФНО) не позволили им сопротивляться новой власти: та располагала военным превосходством и ореолом вооруженного сопротивления, а ее лидеры без симпатий взирали на «суеверия» и «идолопоклонство» религиозных «реакционеров», считая их препятствием на пути движения независимого Алжира к социализму. Братства были уничтожены, а их земельные наделы конфискованы в целях проведения аграрной реформы. В среднесрочном плане это привело к возникновению в Алжире институционного вакуума в религиозном пространстве. В конце 60-х годов подобная ситуация, казалось, не могла причинить вреда режиму. Но ниже мы увидим, насколько этот вакуум способствовал стремительному и массовому развитию алжирского исламистского движения во второй половине 80-х годов. В другой стране — республиканской и светской Турции, где братства начали искоренять еще в 1925 году, сразу же после Второй мировой войны началось их возрождение, особенно в деревне. Их шейхи сбывали тогда голоса своих адептов вновь созданным политическим партиям. [49]

Но в большинстве мусульманских стран эпохи независимости новые режимы искали modus vivendi с народным исламом. В нем они видели прежде всего фактор политической стабильности, утрата которой несла недавно установившемуся строю больше вреда, чем пользы. Для своих адептов глава братства, именуемый марабутом, шейхом или пиром — в зависимости от региона, — являлся высшим авторитетом: они оказывали ему полное послушание, особенно подчеркиваемое в народной среде. К тому же братства обычно держались слишком далеко от политической сферы, чтобы ежедневно критиковать законодательство или действия властей — в отличие от ученого ислама, улемы которого в принципе должны были следить за соответствием этих актов установлениям священных текстов.

Так, в Египте Насер сделал братства своей опорой в борьбе против «Братьев-мусульман» и исламистского движения. Тем не менее стремительная урбанизация страны постепенно ограничивала влияние египетских братств, плохо подготовленных к работе с молодежью, получившей школьное образование. Напротив, в Сенегале, этом «рае для братств», они сумели сохранить контроль как в деревне, так и в городе. «Верховные халифы» братств Муридийя и Тиджанийя, талибэ («учениками») которых считало себя большинство сенегальцев, контролировали доходы от сельского хозяйства и коммерции, а с уходом французов удержали в своих руках большую часть рычагов политического влияния. Когда в конце 70-х годов в этой стране благодаря студентам, восхищенным иранской революцией или вернувшимся из арабских университетов Ближнего Востока, появился исламизм, он быстро столкнулся с противодействием марабутов, которые не позволили ему развиться в большей степени, чем это отвечало их интересам, и покончили с ним, едва такая угроза стала реальной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Ткачев - Шахматы богов 5. Экспансия [СИ]](/books/1091442/sergej-tkachev-shahmaty-bogov-5-ekspansiya-si.webp)