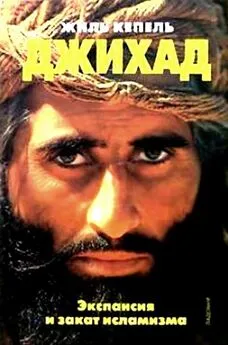

Жиль Кепель - Джихад. Экспансия и закат исламизма

- Название:Джихад. Экспансия и закат исламизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ладомир

- Год:2004

- ISBN:5-86218-385-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жиль Кепель - Джихад. Экспансия и закат исламизма краткое содержание

Последняя четверть 20-го столетия отмечена неожиданным для многих экспертов выходом на политическую арену радикальных движений, пытавшихся, черпая вдохновение в Коране и Сунне Пророка Мухаммада, создать в мусульманских странах «подлинно исламское» государство и объявлявших «джихад» своим противникам.

На рубеже 70–80-х годов XX века исламизм, победив в Иране, быстро распространился по всему мусульманскому миру, ставшему ареной соперничества между революционной Исламской Республикой Иран и консервативной Саудовской Аравией.

В своем новейшем труде Жиль Кепель, один из наиболее авторитетных на Западе специалистов по современному исламу и мусульманскому миру, подводит итог последнему по времени 25-летнему историческому отрезку в развитии исламизма. Это движение всесторонне анализируется в историческом, культурном и социальном измерениях. Особое внимание уделяется периоду расцвета исламизма (70-е годы), победе революции в Иране (1979 г.), джихаду против СССР (1980-е годы), закату джихада (вторая половина 90-х годов).

В книге не просто обрисована картина современного мусульманского мира. У читателя появляется реальная возможность понять изнутри (что очень важно!) одно из основных политико-религиозных явлений конца XX — начала XXI века.

С момента появления на прилавках французских книжных магазинов эта книга завоевала прочное первенство в «индексах цитирования» по данной теме, переведена на основные европейские языки. Энциклопедическое по охвату исследование Жиля Кепеля написано настолько увлекательно, что его жанр можно по праву охарактеризовать как «политический детектив».

Джихад. Экспансия и закат исламизма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вопреки надеждам одних и опасениям других в последнее десятилетие XX века прогнозы 80-х годов не подтвердились. [13] См.: Roy О. L'echec de l'islam politique. P.: Le Seuil, 1992. Эта книга Оливье Pya представляет собой плодотворное эссе, идущее вразрез с устоявшимися идеями и открывающее новый подход к феномену исламизма.

На авансцену международной жизни вышли такие экстремистские группировки, как алжирская ВИГ и афганские талибы, не говоря уже о пресловутом Усаме бен Ладене. Громкие теракты, совершенные активистами движения, потрясли Париж и Нью-Йорк. Тем не менее исламизм как конгломерат различных социальных групп, спаянных общей идеологией, начинал терпеть поражение, что ускорило наступление заката движения. Конец 90-х годов прошел под знаком насилия и распада.

Детонатором этого процесса стало вторжение в Кувейт иракской армии Саддама Хусейна в августе 1990 года. Развязав войну с целью прибрать к рукам кувейтский сейф, хозяин Ирака, разоренного восьмилетним противостоянием с Ираном, сумел стать символом дела, в борьбу за которое могли вступить многие арабы и мусульмане, особенно неимущие, из ненависти к эгоизму и роскоши нефтяных монархий. Угрожая Саудовской Аравии, вынужденной призвать на помощь международную коалицию во главе с США, он ставил под сомнение религиозную легитимность династии. Последней пришлось пригласить войска «неверных», чтобы те топтали священную для всех мусульман землю этой страны. Эр-Рияд уже не мог претендовать на сохранение контроля над Святыми местами ислама. Тем самым иракское наступление взорвало исламистский консенсус, который старательно выстраивал саудовский режим и который ему удалось сохранить в водовороте иранской революции. Всё радикальное крыло исламистского движения, равно как и бедная городская молодежь, отождествлявшая себя с ним, повернулись против королевства и контролируемых им международных сетей, в которые были вовлечены в основном набожные средние классы мусульманских стран. Помимо «инакомыслия во имя Аллаха», проявившегося в 1991 году на самой саудовской земле, распад исламистского конгломерата дал о себе знать в полную силу в деятельности отправившихся в Афганистан «джихадистов», которые, укрывшись на своей базе в Пешаваре, отныне не контролировались никем и кусали руки кормивших их американцев и арабов. Опьяненные джихадом, уверенные в том, что именно они, в одиночку, «свалили» Советский Союз, эти группы перенесли афганский опыт на весь мир и вообразили, что смогут ускорить падение «безбожных» режимов на планете, начав с мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию. После перехода Кабула под власть ряда партий моджахедов в апреле 1992 года «джихадисты» разъехались из Афганистана, избрав в качестве основных маршрутов три страны — Боснию, Алжир и Египет. В каждой из них они попытались превратить местный конфликт в джихад, который намеревались возглавить. В Боснии им не удалось «реисламизировать» гражданскую войну, и Дейтонские соглашения декабря 1995 года зафиксировали их поражение. В Алжире благодаря своему участию в партизанской войне «джихадисты» смогли оказать исламистским боевикам неоценимую услугу в плане опыта ведения военных действий, но распространяли в стране ультраэкстремистскую идеологию. Это приводило к бесчинствам, что в конце концов породило к ним негативное отношение в той социальной среде, которая ранее была к ним наиболее благосклонна. В Египте после первого шока, вызванного их насилием, от них также отвернулось население, которое не приняло их методов и доктрины, вызревшей в лагерях под Пешаваром. Во всех трех случаях признаки провала начали проявляться с 1995 года — после террористических акций, в которых сам успех их технической реализации оборачивался против политических намерений их авторов. Влияние выучки, полученной у «афганцев», сказывалось и во Франции, где также побывали самые подготовленные активисты, арестованные после терактов 1994 и 1995 годов. Это несовпадение между экстремизмом оторвавшихся от реальности «джихадистов» и теми социальными, политическими и культурными чаяниями, которые выразились в поступательном продвижении исламизма на всем протяжении 80-х годов, тормозило его триумфальное шествие. Приход к власти талибов в 1996 году в Кабуле, сопровождавшийся введением ими жестких мер в отношении женщин и массовыми казнями «грешников», фанатизм учеников радикализированных суннитских медресе Пакистана, которые с одинаковой ненавистью к нечестивцам убивали своих соотечественников-шиитов и индусов из индийского Кашмира — всё это привело в ужас набожные средние классы. А в Турции пребывание в течение года у власти коалиции во главе с премьер-министром-исламистом Н. Эрбаканом (1996–1997 гг.) лишь ускорило распад союза, который эти средние классы заключили с бедной городской молодежью на политической платформе воинствующего исламизма.

И действительно, с весны 1997 года стали давать о себе знать некоторые признаки того, что многие социальные актеры исламистской коалиции пытались найти выход из того тупика, в который, по их мнению, она их завела. Избрание президентом Ирана Хатами, произошедшее вопреки воле клерикального истеблишмента Исламской Республики, но при массированной поддержке молодежи, родившейся после революции, и городских средних классов, стало самым ярким символом этого желания перемен и признаком новой тенденции, которая, похоже, с тех пор лишь крепла. Аналогичные примеры можно найти в большинстве стран, где существовали мощные исламистские движения и где на смену их слабевшей идеологии приходили поиски нового социального пакта — с теми светскими средними классами, которые раньше предавались анафеме. Этот пакт выстраивался вокруг темы уважения к правам человека, а также стремления к мусульманской форме демократии — этого «западного» термина, еще недавно подвергавшегося проклятию в исламистских кругах. В Индонезии после падения диктатуры Сухарто, далеко зашедшего в своем флирте с исламистской интеллигенцией, был избран президент-мусульманин — поборник светскости. В Алжире правительство, сформированное президентом Бутефликой, объединило светских деятелей и умеренных исламистов. В Пакистане премьер-министр Наваз Шариф, покровитель исламистского движения, был свергнут генералом, считавшим себя последователем Ататюрка. В Судане другой генерал прогнал «серого кардинала» режима Хасана ат-Тураби. Все эти факты свидетельствовали об ослаблении исламистской идеологии и классового союза, который она цементировала. Остается посмотреть, в какую сторону будет эволюционировать движение и сумеют ли правящие элиты, имеющие исторический шанс построить демократию в подконтрольных им странах, воспользоваться случаем и принести необходимые жертвы для расширения своей социальной базы или же властные режимы будут и впредь следовать логике «присвоения» государства — логике, предвещающей новые бури и катастрофы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Ткачев - Шахматы богов 5. Экспансия [СИ]](/books/1091442/sergej-tkachev-shahmaty-bogov-5-ekspansiya-si.webp)