Ольга Берегова - Символы славян

- Название:Символы славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Диля

- Год:2011

- Город:СПб

- ISBN:978-5-88503-605-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Берегова - Символы славян краткое содержание

Книга даёт возможность по-новому взглянуть на славянскую древнюю культуру. Огромное значение в языческие времена имел символ, именно он зачастую нёс в себе основную смысловую нагрузку в магическом и жреческом искусстве. Ведь символ — это не просто значок или украшение на посохе волхва, идоле, обрядовой посуде или иной вещи, а совокупность сакральных смыслов, магических эффектов, многотысячелетних трудов древних гениев, формировавших сей знак. Проще говоря, символ в язычестве славян несёт в себе прежде всего магическую нагрузку, а уже только в самую последнюю очередь — эстетическую. Символ применялся для воздействий на мир, преобразования его. Многие символы являются оберегами, «отвращающими» тёмные силы хаоса, иные способствуют причинению вреда.

Читатель не только узнает много нового о бытовых и культурных обычаях наших предков, но и найдёт объяснение многим приметам и верованиям сегодняшнего дня.

Символы славян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

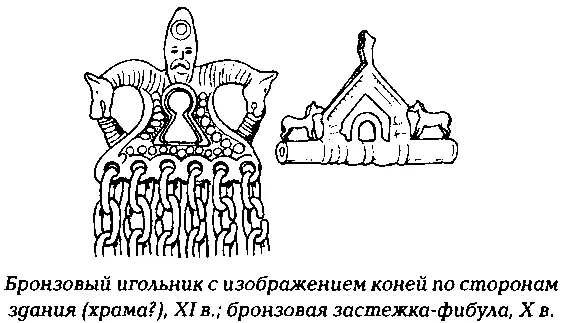

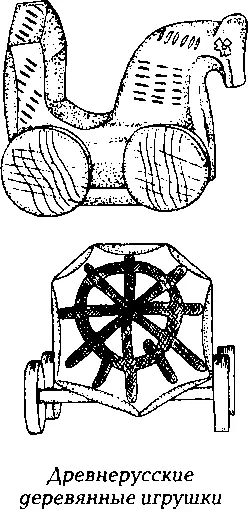

Конь, кобыла, лошадь в народной традиции одно из наиболее мифологизированных животных, воплощение связи с миром сверхъестественного, «тем светом», атрибут мифологических (эпических) персонажей. Связан одновременно с культом плодородия (солнца и т. п.), смертью и погребальным культом. Отсюда роль коня (и соответствующих обрядовых персонажей при ряжении и т. п.) в календарных и семейных обрядах (прежде всего в свадьбе), гаданиях и др.

По археологическим данным, конь (наряду с собакой) был главным жертвенным животным на похоронах, проводником на «тот свет» (ср. сказочные мотивы коня — чудесного помощника героя, помогающего проникнуть в тридевятое царство, на вершину стеклянной горы и т. п.), (ср. лужицкое представление о том, что конь (и собака) может видеть смерть, о чем свидетельствует его беспокойное поведение и т. п.). Характерен общеславянский фольклорный мотив вещего коня, предсказывающего смерть своему хозяину (Марко Кралевичу в сербском эпосе, святому Глебу, чей конь сломал ногу, когда князь отправился к месту гибели, и т. п. вплоть до средневековых легенд о коне Ивана Грозного, который пал в Пскове, и царь в страхе перед собственной смертью отказался от расправ над псковитянами). В наиболее мифологизированном контексте этот мотив известен в «Повести временных лет» (912 г.), где волхв предрекает Вещему Олегу смерть от коня.

Конь (конский череп) и змея — характерные воплощения хтонических сил и смерти в общеславянской традиции. Мифического змея — предводителя змей в Хорватии именуют «змеиный конь», «вилинский конь» (ср. Вила); волосы из конского хвоста превращаются в змей (македон.). При этом конь, и особенно всадник — герой или святой (субститут языческого божества) выступают как противники змея, злых сил, болезней в фольклорных и изобразительных текстах (в том числе на иконах «Чудо Георгия о змие» ит. п.), (ср. русский заговор: «Наморе Киане, на острове Буяне, на бел-горючем камне Алатыре, на храбром коне сидят Егорий Победоносец, Михаил Архангел, Илия Пророк, Николай Чудотворец, побеждают змея лютого огненного» и т. д.). Согласно древнейшему известию в «Деяниях датчан» Саксона Грамматика (XII в.), белый конь бога Свентовита ночью сражался с врагами и возвращался темным от грязи. Особое значение имела масть коня: белый (золотой) конь был атрибутом Господа Бога, Юрия-Егория в польской и восточнославянский традициях (в белорусских заговорах); в русской волшебной сказке белый всадник — ясный день, красный всадник — красное солнце, черный всадник — воплощение ночи; в сербской песне св. Николай едет на синем, красном и белом коне. В соответствии с двойственной природой коня-медиатора амбивалентными свойствами наделяется конский череп: ср. полесский ритуал сожжения на купальском костре черепалошади как воплощения «ведьмы», смерти и т. п. и использование конского черепа в качестве оберега скота, пчел, огорода (при отдельных случаях применения его для наведения порчи — пол.). Повсеместно конский череп использовался в качестве строительной жертвы.

Связь коня с «тем светом» и знанием судьбы определяла его роль в гаданиях: коня Свентовита выводили из храма к трем рядам вонзенных в землю копий и следили, с какой ноги тот начнет ступать: если с правой — предприятие будет удачным и можно выступать в поход. В русских святочных гаданиях лошади завязывали глаза, садились на нее задом наперед и следили, куда она пойдет: там гадающую ждет замужество. При гаданиях, чтобы увидеть суженого, идут в полночь к конюшне — услышавшая ржание выйдет замуж (лужицк.); по поведению коня гадали о смерти (если конь бьет копытом о землю — к смерти), любви (если конь ест сено, пьет воду — парень любит девушку). Соответственно конь, воплощающий в гаданиях связь с иным миром и будущим, оказывался демоническим существом: ср. вологодскую быличку о девках, во время гаданий призывавших «дьявола» показаться «прямо в лицо», — гадающих чуть не затоптали появившиеся неведомо откуда лошади.

Конь мог появиться и на месте, где зарыт клад (черный конь в серб, быличке). В украинской быличке «чорна кобыла» явилась матери и сыну, остановившимся в поисках доли у могилы на дороге: человеческим голосом она обещала сыну отвезти его к колодцу, где дают счастливую долю; сын искупался в колодце, и одним скоком кобыла вернула его к матери, а затем исчезла.

В обрядах семейного цикла конь был задействован прежде всего в ритуалах «перехода»: др. — рус. княжеский обряд постригов — первой стрижки волос у княжича сопровождался ритуальным сажанием на коня (этот обряд инициации сохранился у русских и в казачьей среде). В свадебной обрядности особое значение имели кони, запряженные в повозку с молодыми. В русском средневековом свадебном обряде коня давали в качестве выкупа за невесту (ср. позднейшие игровые варианты обмена жены на коней и т. п. в русском и украинском фольклоре); жеребцов и кобылиц, согласно «Домострою» (XVI в.), привязывали у сенника (подклета), где молодые проводили первую брачную ночь. Производительная сила коня и человека при этом считалась взаимосвязанной: перед случкой кобылу должна была кормить из подола беременная женщина (рус.). При похоронах считалось, что лошади очень тяжело везти покойника; в Витебской губернии старший в доме с плачем целовал копыта лошади; у русских на кладбище лошадь распрягают, обводят по солнцу вокруг саней и запрягают вновь.

В обрядах календарного цикла конские праздники и связанные с ними персонажи (святые, ряженые) отмечали смену календарных циклов (ср., в частности, катание молодежи на лошадях на масленицу (рус.: «на конех ристание» обличается в послании Тихона Задонского, ок. 1765 г.), скачки парней, пасущих коней, в первый день «зеленых святок» (пол.), сербские конные состязания на Рождество (известие 1435 г.), белорусский обычай перескакивать на жеребцах через купальский костер — вплоть до состязаний ряженых «коней» из соседних деревень (на Юрьев день, рус.). Соответственно с семантикой смены сезонных циклов связаны фольклорные образы всадников, воплощающих календарные праздники — Коляды (рус., пол.), Авсеня (рус.), Божича (серб.; ср. сербский рождественский обычай разъезжать на лошадях с криком «Божич!»), «зеленого Юрия», едущего на зеленом коне (хорв., см. Георгий) и др. «Конь», «кобыла» — общеславянские образы ряжения на святки (вождение «бесовской кобылки» упомянуто в царской грамоте 1648 г.), связанные не только с аграрной магией, но и с символикой брака, соития.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: