Ольга Берегова - Символы славян

- Название:Символы славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Диля

- Год:2011

- Город:СПб

- ISBN:978-5-88503-605-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Берегова - Символы славян краткое содержание

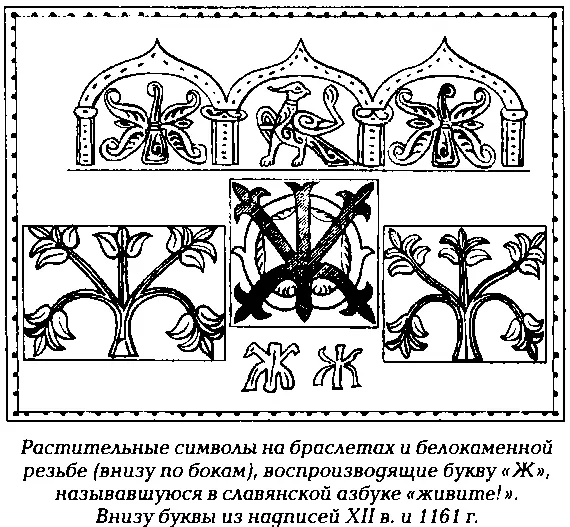

Книга даёт возможность по-новому взглянуть на славянскую древнюю культуру. Огромное значение в языческие времена имел символ, именно он зачастую нёс в себе основную смысловую нагрузку в магическом и жреческом искусстве. Ведь символ — это не просто значок или украшение на посохе волхва, идоле, обрядовой посуде или иной вещи, а совокупность сакральных смыслов, магических эффектов, многотысячелетних трудов древних гениев, формировавших сей знак. Проще говоря, символ в язычестве славян несёт в себе прежде всего магическую нагрузку, а уже только в самую последнюю очередь — эстетическую. Символ применялся для воздействий на мир, преобразования его. Многие символы являются оберегами, «отвращающими» тёмные силы хаоса, иные способствуют причинению вреда.

Читатель не только узнает много нового о бытовых и культурных обычаях наших предков, но и найдёт объяснение многим приметам и верованиям сегодняшнего дня.

Символы славян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В некоторых местах России очень долго держался строгий запрет на рубку вообще всех старых деревьев. По мнению крестьян, грешно было отнимать у лесных патриархов право на естественную, «стихийную» смерть от ветровала или просто от старости. Покусившийся на подобное дерево неминуемо должен был сойти с ума, покалечиться или умереть. Грехом почиталась и рубка «молодика» — молодого, недозрелого леса. В этом случае мифологическое воззрение основывалось на вполне естественном стремлении сберечь молодые деревья, не достигшие наилучших кондиций. По отношению же к «лесным старцам» действовал закон мифологического мышления: старший — значит главный, почитаемый, священный.

Деревья с аномалиями развития — большим дуплом, вросшим в ствол камнем или другим каким-либо предметом, с необычной формой ствола, с удивительным переплетением корней — также рубке не подлежали: «не такие, как все» — мало ли какая сила могла в них затаиться!

В разных областях существовали и запреты на рубку некоторых пород. В первую очередь, конечно, это относилось к «проклятым» деревьям, таким как осина и ель. Эти породы энергетически неблагоприятны для человека, «выкачивают» из него жизненную энергию, и это свойство сохраняют даже предметы, сделанные из их древесины. Так что нежелание наших предков жить в еловом или осиновом доме было опять-таки не лишено оснований. С другой стороны, человек, срубивший вполне «доброжелательную» липу, должен был непременно заблудиться в лесу. По всей видимости, боги сурово вступались за дерево, веками обувавшее, а то и одевавшее народ…

Не годились для строительства мертвые, сухие деревья. Оно и понятно: такие деревья не имеют в себе жизненных сил, на них печать смерти — чего доброго, занесут ее в дом. И даже если в доме никто не умрет, «сухотка» привяжется обязательно. В ряде мест по этой причине избегали рубить деревья зимой, когда они лишены соков и «временно мертвы».

С представлениями о смерти, загробном мире связан и запрет, налагавшийся на деревья, упавшие при рубке макушками в северную сторону, «на полночь»: эту сторону света наши предки ассоциировали с вечным мраком, зимой, безжизненным холодом — словом, потусторонним миром. Вставь такое дерево в сруб, и люди в доме долго не проживут!

Особая и очень опасная разновидность запретных деревьев — это «буйные», «злые», «прокудливые». Такое дерево как будто стремится отомстить человеку за свою гибель: может придавить лесоруба, а вытешут из него бревно для избы — того и гляди, обрушит весь дом на голову жильцам. Даже щепка от подобного дерева, нарочно подложенная злым плотником, способна была, по мнению русских крестьян, разрушить новый дом или мельницу. Если же «буйную» лесину рубили на дрова — следовало опасаться пожара!

Белорусы называли «буйные» деревья «стояросовыми». Вот откуда наше выражение «дубина стоеросовая», означающее глупого и недоброго человека.

«Буйные» деревья, согласно поверьям, чаще всего вырастали на заброшенных лесных дорогах, в особенности — на перекрестках таких дорог. Дело в том, что славяне приписывали дороге большой мифологический смысл, притом отрицательный. Дорога, уходящая вдаль, по мнению наших предков, уводила в конечном итоге на тот свет — ибо за пределами племенной территории, как известно, начиналось царство неведомых сил, и была близка граница между мирами умерших и живых. А кроме того, дорога мыслилась язычниками как своего рода «горизонтальная проекция» Мирового Древа, соединявшего миры. Не случайно сохранились загадки о дороге, типа: «Когда свет зародился, тогда дуб повалился, и теперь лежит», а ученые-этимологи утверждают, что слова «дерево» и «дорога» в русском языке восходят к одному корню. Витой ствол, закрученный против солнца, также не внушал доверия язычникам.

Существовал и запрет на использование в строительстве деревьев, посаженных человеком. В первую очередь — садовых деревьев, притом находящихся внутри ограды усадьбы. Ученые считают, что дело тут в мифологическом осмыслении таких противоположностей, как «свой» — «чужой», «природный» — «культурный», «дикий» — «домашний». Дерево, взятое в лесу и используемое для строительства человеческого жилья, непременно должно было претерпеть «смену качества»: из «чужого» сделаться «своим». С садовым деревом такого превращения заведомо произойти не могло, а кроме того, садовые яблони и вишни были для наших языческих предков едва ли не членами семьи…

Если первые три дерева, намеченные к рубке, по какой-либо причине оказались непригодными, то в этот день лучше вовсе не браться за дело — не будет добра.

Но вот дерево выбрано. Как же поступали с ним дальше наши прапрадеды? В отличие от большинства современных людей, древние славяне твердо знали: когда дерево рубят, оно плачет от боли. Кстати, современные научные исследования подтвердили языческое убеждение. Цветок в горшочке буквально «сходит с ума» от ужаса, когда к нему приближается человек, только что погубивший другое растение: это показали электронные приборы, подключенные к его листьям. Значит, следует объяснить дереву, что рубят его не просто так, ради развлечения. Надо снять передним шапку, поклониться земным поклоном и рассказать о том, что нужно построить дом. А еще лучше — положить рядом с деревом угощение (например, кусочек хлеба с маслом), чтобы древесная душа выбежала из ствола полакомиться и не испытала лишних страданий.

Так поступали на глазах исследователей африканские дровосеки; отголоски подобных же верований сохранились и в украинском обычае оставлять на земле хлеб-соль и денежку при начале сбора лекарственных трав.

Когда же дерево срублено, следует посмотреть, не легло ли оно макушкой на север (северная сторона, «полночь», ассоциировалась у наших предков с зимой, холодом, вечным мраком) и не повисло ли на ветвях соседей: это знак — ищи другое место в лесу и начинай дело заново.

И уж конечно, вернувшись из леса, непременно следует попоститься и тщательно вымыться: лучше всего — очистить себя банным потением, чтобы души деревьев «потеряли след» и не разыскали обидчика.

Мало, однако, было свалить дерево и перетащить ствол к месту строительства. Древние правила предписывали тщательно осмотреть приготовленное бревно: нет ли в нем какого опасного изъяна, к примеру «пасынка» — сучка, идущего из глубины, при выпадении которого остается скошенное отверстие? Еще в XIX в. у славян от Польши до Алтая бытовало убеждение, что подобное бревно в срубе вызовет скорую смерть хозяина дома. Недаром в Польше такое бревно называли «волком», а также «свечой».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: