Ольга Берегова - Символы славян

- Название:Символы славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Диля

- Год:2011

- Город:СПб

- ISBN:978-5-88503-605-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Берегова - Символы славян краткое содержание

Книга даёт возможность по-новому взглянуть на славянскую древнюю культуру. Огромное значение в языческие времена имел символ, именно он зачастую нёс в себе основную смысловую нагрузку в магическом и жреческом искусстве. Ведь символ — это не просто значок или украшение на посохе волхва, идоле, обрядовой посуде или иной вещи, а совокупность сакральных смыслов, магических эффектов, многотысячелетних трудов древних гениев, формировавших сей знак. Проще говоря, символ в язычестве славян несёт в себе прежде всего магическую нагрузку, а уже только в самую последнюю очередь — эстетическую. Символ применялся для воздействий на мир, преобразования его. Многие символы являются оберегами, «отвращающими» тёмные силы хаоса, иные способствуют причинению вреда.

Читатель не только узнает много нового о бытовых и культурных обычаях наших предков, но и найдёт объяснение многим приметам и верованиям сегодняшнего дня.

Символы славян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

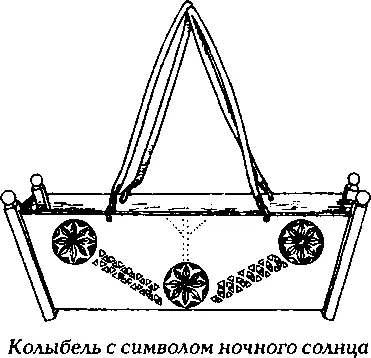

Вся остальная движимая обстановка дома охраняла его обитателей от зла, начиная с младенчества. Колыбель, показанная на рисунке, украшена охранительным орнаментом: солнечными знаками и человеческой фигурой с поднятыми к небу руками; причем этот магический узор приспособлен к конкретной ситуации. В своей средней позиции солнце опущено ниже линии горизонта, так как охранный орнамент люльки рассчитан на ночное время, когда все спят и некому смотреть за ребенком. Поэтому здесь подчеркивается существование солнца в мире даже ночью, когда оно, невидимое людям, совершает свой путь от заката к восходу.

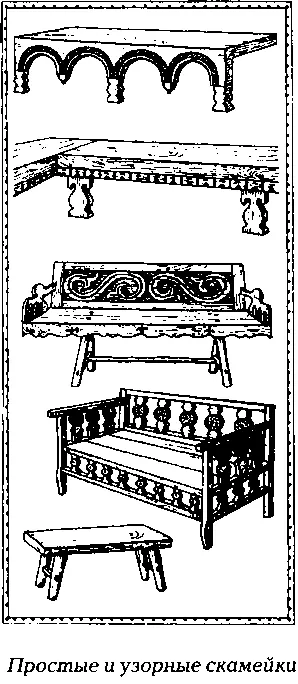

Резными конскими головами украшались настенные полки и скамьи, наиболее богато было украшено место хозяина. Например, в богатых новгородских домах, где хозяин имел собственное кресло, на спинке вырезались солнце в трех стандартных позициях (восход, зенит, закат), знаки вспаханной земли, «хляби небесные».

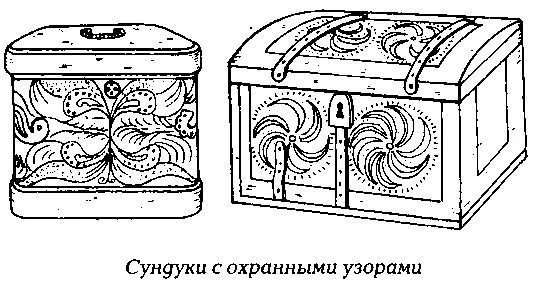

Очень тщательно и богато покрывались охранными узорами хранилища домашнего добра: сусеки для зерна, сундуки, укладки для праздничной одежды. Система защиты была та же: солнечные знаки, круги «белого света», символы плодородия. На сундуках знак солнца с шестью лучами внутри круга нередко отражал существование дневного и ночного солнца: три луча из шести были светлыми, три — темными.

Предметы, связанные с хранением и употреблением пищи, связывали с понятием изобилия. Емкости для пищевых продуктов (туеса, короба) в древнем Новгороде украшали символами плодородия: ромбами, квадратами «засеянного поля», плетенкой. Орнаменты покрывали короба сверху донизу, выражая тем самым идею полноты. То же пожелание «да будет полон этот сосуд» выражал волнистый узор по краю горшков. Узор изображал воду, так как она была необходима для приготовления в горшке любого кушанья. Волнистый знак воды изображали и на ложках, причем выше черпака, чтобы подчеркнуть ту же идею полноты.

Посуда более другой утвари украшалась охранной и защитной символикой. Она непосредственно вмещала то, что входило в человека (еду, питье), и на своем пути от печки до стола могло подвергнуться воздействию злых сил.

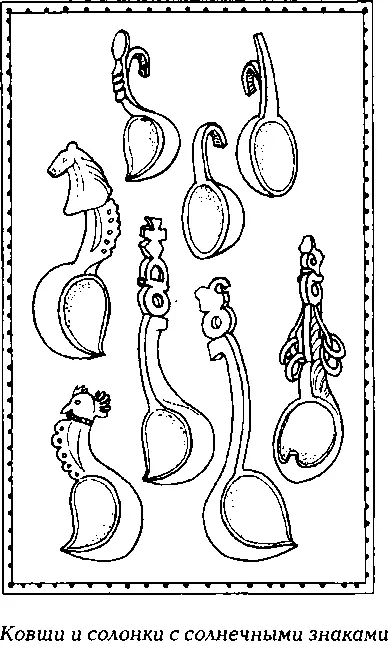

Соль была раньше довольно дорогим продуктом, поэтому солонки сохранили богатый узор вплоть до XIX в. Их украшали символами земли и солнца, знаками «белого света», конскими головами. Пышно украшались ковши, ендовы и другая пиршественная посуда для напитков: знаками солнца и символами движения небесного светила — конями и водоплавающими птицами. Иногда на ручке ковша солнечный знак совмещался с фигурой коня (для дневного пути солнца) или утки (для ночного пути солнца).

На столовой посуде преобладают изображения не солнца как такового, а существа, которое, по мысли предков, содействует движению светила: коня или утки-гуся. Знак солнца также обязательно присутствует на посуде, но его движение показано не тройственным расположением, а одним символом на груди утки-чаши.

Русская прялка была предметом не только домашним, но и парадным — ее носили с собой на посиделки, поэтому она богато орнаментировалась символами солнца и земли. Оберегаемая солнцем и «белым светом» земля в древности изображалась символом, и лишь с середины XIX в. на центральном пространстве лопатки прялки появились образы русских людей: всадников, прях, гуляющих парочек. Но солнце все же продолжало свой путь и по дневному и по ночному небосводу.

Таким образом, изображение хода дневного и ночного солнца было главной частью системы охранительных узоров, направленных против упырей и навий, — солнце, согревающее и оберегающее землю, разгоняет духов тьмы.

Скамейка, в отличие от лавки, была подвижной.

В старинных избах лавки украшались «опушкой» — доской, прибитой к краю лавки и свисавшей с нее подобно оборке. Такие лавки назывались «опушенными» или «с навесом», «с подзором».

В традиционном русском жилище лавки шли вдоль стен вкруговую, начиная от входа, и служили для сидения, спанья, хранения различных хозяйственных мелочей.

Под лавками хранили различные предметы, которые в случае необходимости легко было достать— инструменты, обувь и проч. В традиционной обрядности и в сфере традиционных норм поведения лавка выступает как место, на которое позволено сесть не каждому. Так, входя в дом, особенно чужим людям, было принято стоять у порога до тех пор, пока хозяева не пригласят пройти и сесть. То же касается и сватов: они проходили к столу и садились на лавку только по приглашению. В похоронной обрядности покойного клали на лавку, но не на любую, а на расположенную вдоль половиц. В обряде перехода девочки в возрастную группу девушек-невест лавка символизировала собой путь, преодолев который девочка изменяла свой статус: после хождения по лавке взад и вперед несколько раз девочка должна была впрыгнуть в сарафан (Владимирская губерния) или женскую поясную одежду поневу (южно-русские губернии), которые являлись знаком обретения нового статуса.

Каждая лавка в избе имела свое название, связанное либо с ориентирами внутреннего пространства, либо со сложившимися в традиционной культуре представлениями о приуроченности деятельности мужчины или женщины к определенному месту в доме (мужская, женская лавки).

Печь

Печь — наиболее мифологизированный и символически значимый предмет обихода. Наряду с красным углом и столом печь является одним из сакральных центров дома.

Характер символического осмысления печи во МНОГОМ предопределен тем, ЧТО поддержание домашнего огня и приготовление пищи были специфически женскими занятиями. Незаметная, подчас даже намеренно скрытая от мужчин повседневная деятельность женщины протекает как бы в присутствии предков и под их покровительством. Внутреннее полое пространство печи, «яма», может символизировать собой отверстия женского тела (лоно, рот).

В противовес красному углу, в котором хранятся иконы и человек как бы предстоит перед лицом Бога, печь воплощает сакральность иного типа. В ней готовят пищу, на ней спят, а в некоторых регионах используют также и в качестве бани. С ней, по преимуществу, связана народная медицина. В связи с этим и символика печи отнесена главным образом не к сфере ритуального или этикетного поведения человека, а к его интимной, «утробной» жизни в таких ее проявлениях, как соитие, дефлорация, развитие плода, рождение и, с другой стороны, агония, смерть и посмертное существование.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: