Сергей Головин - Всемирный потоп. Миф, легенда или реальность?

- Название:Всемирный потоп. Миф, легенда или реальность?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Христианский научно-апологетический центр

- Год:1999

- Город:Симферополь

- ISBN:5-7780-07-20-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Головин - Всемирный потоп. Миф, легенда или реальность? краткое содержание

Всемирный потоп. Миф, легенда или реальность? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

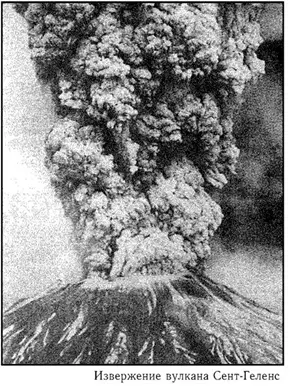

Извержение имело поистине грандиозные масштабы. Общая энергия извержения только за один первый день — 18 мая 1980 года — составила эквивалент 400 миллионов тонн тринитротолуола (тротила), что равно мощности двадцати тысяч таких бомб, как сброшенная на Хиросиму. Причем двадцать мегатонн было высвобождено при первом же взрыве, за шесть минут повалившем лес на площади до 390 квадратных километров. Волна, поднявшаяся на близлежащем озере Спирит Лейк в результате обвала половины кубического километра горной породы, смыла деревья со склона вплоть до высоты 260 метров над предшествующем извержению уровнем.

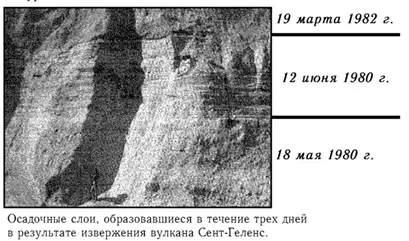

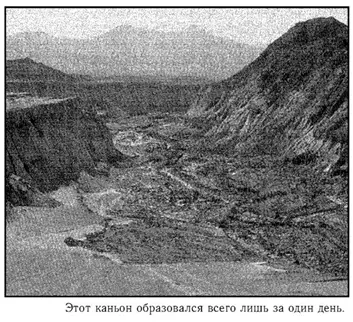

Это событие в корне изменило взгляды множества ученых на динамику образования геологических структур. Мощность слоя осадочных пород, образовавшегося в результате извержения, составила 180 метров при скорости образования до восьми метров в сутки. Всего несколько месяцев понадобилось для образования торфяного пласта, из которого, как известно, при подходящих температуре и давлении лишь за несколько минут образовывается каменный уголь. И только одного дня — 19 марта 1982 года — хватило, чтобы в еще недостаточно затвердевших за два года породах селевой поток со склонов все той же Сент-Геленс образовал каньон глубиной 43 метра в верховьях рек Норт Форк и Тутл, в шутку называемый теперь моделью Большого Каньона в масштабе один к сорока.

Если бы геологи не могли наблюдать образование каньона реки Тутл, то, в соответствии с униформистскими воззрениями, утверждалось бы, что он, как и Большой Каньон, как и все гигантские долины современных рек, образован за сотни тысяч лет такими же водами, что текут по нему по сей день. Однако, у нас есть все основания полагать, что, скорее всего, все крупные эрозионные структуры образовались в еще не окрепших на тот момент породах довольно быстро в результате оттока вод Потопа, либо различных послепотопных локальных катастроф.

Не вызывает сомнений, что такой глобальный катаклизм, как Всемирный Потоп, должен был внести существенные изменения в облик Земли. Во-первых, коренным образом изменились климатические условия на всей планете. Если до Потопа, под покровом естественного водно-парового экрана, от полюса до полюса наблюдался стабильный влажный тропический климат, то сразу после полного разрушения защитного слоя нагрев поверхности на разных широтах стал неодинаковым, что в свою очередь привело к активизации ранее не наблюдавшейся сильной ветровой активности. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба (Бытие 8:1,2). В результате на Земле установились различные климатические пояса и зависимость погодных условий от времени года, а образовавшиеся в полярных областях зоны оледенения аккумулировали значительную часть океанской воды.

Климатические изменения не могли не сказаться и на облике биосферы. Одни виды растений и животных, характерные для прежних условий, оказались неспособными приспособиться к столь резкой перемене и деградировали (многие — вплоть до полного вымирания). Другие же, существовавшие ранее в подавленном состоянии, оказались в более благоприятных условиях и стали доминировать. Так, допотопный влажный тропический климат был благоприятен для гигантских споровых растений, которые безраздельно царствовали на всей планете. Пришедший ему на смену контрастный климат оказался наиболее благоприятным для голосеменных и покрытосеменных растений.

Но если мы с Вами, дорогой читатель, вспомним, что говорит о развитии жизни на земле школьный курс биологии, то окажется, что как раз такая «резкая» смена растительного и животного мира, так и не нашедшая вразумительного объяснения с позиции униформистских воззрений, наблюдается при сравнении ископаемых и современных флоры и фауны. Сам собой напрашивается вывод, что именно Потоп и явился причиной этого самого грандиозного в геологической истории Земли этапа массового вымирания видов за довольно краткий промежуток времени. Но как же тогда сам Потоп отразился в геохронологической летописи планеты? Для ответа на этот вопрос сначала стоит вспомнить, что собой представляет геохронологическая шкала.

Мало кому в наше время неизвестно, что вся поверхность земли покрыта многочисленными слоями осадочных пород, и, хотя последовательность этих слоев совсем не одинакова в разных районах планеты, считается, что эти слои соответствуют различным временным периодам эволюционного развития биосферы. Гипотеза о таком соответствии появилась как следствие распространения идей теории эволюции в палеонтологии и основывается на том реальном факте, что для различных слоев характерны различные виды встречающихся в них окаменелых остатков живых организмов. Было высказано предположение, что последовательность характерных для следующих один за другим слоев представляет собой летопись последовательного развития животного мира от одних (якобы — примитивных) форм жизни к другим (соответственно — более развитым). Идея настолько пришлась ко двору, что стало считаться моветоном задумываться о том, что ежели развитие жизни происходило плавно от одних форм к другим, то почему тогда:

— вообще можно наблюдать какие-либо слои с резкими границами вместо плавного убывания представителей одних и прибывания других видов?

— представители каждого из ранее не встречавшихся видов появляются в летописи окаменелостей сразу в огромных количествах и в окончательно сформировавшемся виде без предшествования каких-либо переходных форм?

— многие виды окаменелостей, встречающиеся в более ранних слоях, ничуть не примитивнее многих «более поздних» видов?

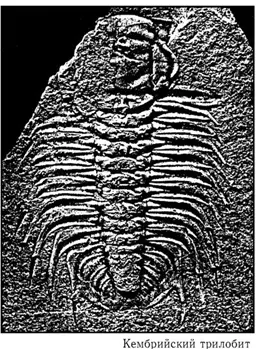

Возьмем для примера самый первый из геологических слоев, в котором можно обнаружить окаменелости — кембрийский. Характерными представителями этого слоя являются трилобиты — «родственники» современных раков и омаров. Никаких полу-трилобитов или недо-трилобитов, да и вообще чего бы то ни было хотя бы отдаленно напоминающего предков трилобитов ни в самом нижележащем слое, ни на границе слоев обнаружить так и не удалось. Трилобиты появляются в геологической колонне в огромных количествах в уже вполне сформировавшемся виде. Их конечности обеспечивают животным необходимую подвижность. Удивительной конструкции жесткий панцирь позволяет при необходимости сворачиваться клубком, защищая уязвимое брюшко. Но самым поразительным является то, что трилобиты имеют вполне сформировавшиеся полноценные органы зрения — глаза. Зрение же по праву считается одной из самых сложных функциональных возможностей живых организмов. Даже Дарвин признавал:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: