Галина Чинякова - Жизнеописание иеросхимонаха Стефана (Игнатенко)

- Название:Жизнеописание иеросхимонаха Стефана (Игнатенко)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0100-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Чинякова - Жизнеописание иеросхимонаха Стефана (Игнатенко) краткое содержание

Жизнеописание иеросхимонаха Стефана (Игнатенко) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

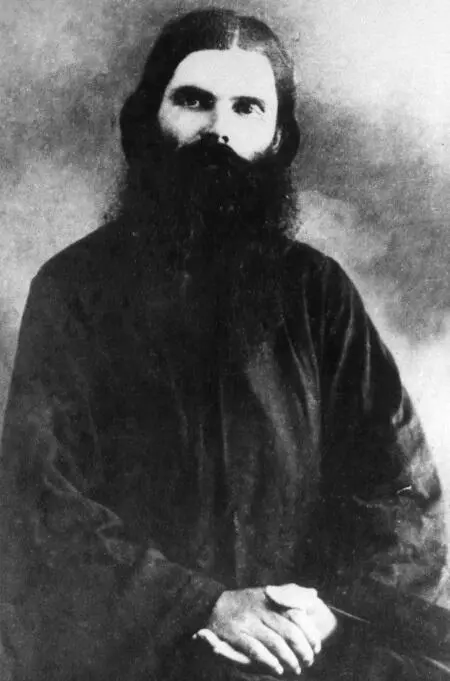

Иеромонах Стефан (Игнатенко). 1916-20-е годы

На Кавказ приехали изгнанные в 1913 году со Святого Афона взбунтовавшиеся монахи-имябожники 22. Много имябожников осело в горах Псху. Монашествующие, арестованные в пустыне близ села Георгиевское в 1930 году, считали имябожников раскольниками. Ослепленные страстью, невежеством и ревностью не по разуму, имябожники вели себя агрессивно по отношению к православному монашеству. Много пришлось потерпеть от них и иеромонаху Стефану 23. Немногие из них, покаявшись, вернулись в лоно церкви. Одним из этих немногих оказался чтимый старец, ныне канонизированный схиигумен Кукша (Величко) 24.

На скорбном эпизоде в истории Русской Православной Церкви, так называемой «афонской смуте 1912/13 года», следует остановиться подробнее.

Начало смуте на Святой горе положил выход в свет книги «На горах Кавказа». Ее автор, схимонах Иларион, происходил из лиц духовного звания Вятской губернии. Более двадцати лет он пробыл на Афоне, состоя в числе братии скита «Новая Фиваида» при русском Пантелеимоновском монастыре, отстоящем от обители на расстоянии четырех часов пути на лодке по морю. Вскоре после образования Ново-Афонского монастыря близ Сухума духовник Илариона, старец Дисидерий, вместе со своим учеником переселился с Афона на Кавказ. Однако, тяготясь жизнью в общежительной обители, старец с Иларионом удалился в горы ради большего уединения и безмолвия. Беседы с духовным отцом схимонах Иларион старался записывать. После смерти старца Дисидерия отец Иларион ушел еще глубже в горы, избрав для жительства уголок Теберды на реке Гуначхир. Используя записи бесед с духовником, свой собственный молитвенный опыт, вместе с послушником, Ефимом Ивановичем Мирошниковым, схимонах Иларион составил книгу об Иисусовой молитве под названием «На горах Кавказа» 25, которая впервые была напечатана в 1907 году 26.

В 1899 году на Мархотском хребте Кавказских гор между Анапой и Новороссийском, в местечке Темные буки старец Иларион основал Покровскую женскую общину, в 1904 году преобразованную в монастырь 27. «Отец Иларион не имел богословского образования, но был истинным аскетом, кротким, пребывающим в непрестанной молитве. Увы! не внял он предостережению святых отцов о том, что «богословствовать так же опасно, как плавать в верхней одежде»… В силу каких-то внутренних, одному Богу известных причин, отца Илариона заинтересовал вопрос о природе имени Божия. Этот тонкий и таинственный вопрос отец Иларион решал один, поверив своему личному опыту. И тут опять встает во всей своей непреложной силе духовный закон: «Видел ты падшего? – Знай, он поверил себе». Постепенно этот вопрос совершенно поглотил старца. И, к великому прискорбию, отец Иларион стал учить о имени Господа не в согласии с учением Церкви: он начал утверждать, что «Имя Божие есть Сам Бог», как бы ввел четвертую ипостась – Имя» 28

В 1907 году книга «На горах Кавказа» попала на Старый Афон, спровоцировав там многолетнюю ожесточенную смуту, что дало повод для изгнания со Святой горы сотен русских монахов и обострило и без того сложные взаимоотношения с греками. Апологетом имябожия стал бывший лихой гусар, лично знакомый Государю Императору, иеросхимонах Антоний (Булатович). Имябожники исповедовали, что «Имя Божие и Имя Господа Иисуса Христа <���…> есть Сам Бог» 29. В 1913 году имябожие было осуждено как ересь вселенским патриархом Германом V, и в том же году признано сектантством Священным Синодом Русской Православной Церкви 30.

Сам схимонах Иларион отказался принять решение Священного Синода и в 1915 году писал в своем Исповедании веры: «Исповедую, что Имя Иисус есть Сам Бог <���…>» 31. В Теберде он жил недалеко от Сентинского женского монастыря и имел сильное влияние на некоторых монахинь обители, а также на монахов близлежащего Александро-Афонского Зеленчукского монастыря. В келье у него хранилась дароносица с запасными Святыми дарами. Поскольку в церковь он не ходил, то причащался келейно. Схимонаха Илариона обвиняли в том, что он, будучи простым иноком, дерзал в келье у себя причащать своих учениц из Сентинской обители, а также своих последовательниц в последний год своей жизни в урочище Темные буки. В 1916 году Иларион умер под церковным запрещением и был погребен в «Темных буках». На месте его погребения почитательницы выстроили часовню, где совершались богослужения 32.

Старец Стефан (Игнатенко), неуклонно руководствовавшийся чистым учением святых отцов, не мог принять самочинное учение имябожников и не позволял своим духовным чадам читать творение схимонаха Илариона 33.

Часто с гор Абхазии во Второ-Афонский монастырь спускались пустынники. Тяготясь многопопечительностью общежительных монастырей, необходимостью частого соприкосновения с мирскими людьми и даже друг с другом, они предпочитали уединенную молитвенную жизнь в тишине горной пустыни. Многие из них скрывались в глухих уголках Иеху и Цебельды, в высокогорных областях Абхазии 34. Поистине пустыней были суровые, дикие, труднодоступные места в горах. Подвижников подстерегали серьезные опасности: зияющие пропасти, обвалы, неожиданные осыпи, болезни, угроза нападений диких зверей, укусы ядовитых змей. Особенно тоскливо переносилось одиночество в состоянии беспомощности. Самым трудным было лишение возможности часто очищать совесть на исповеди и приобщаться Святых Христовых Тайн. Зато велика, по-настоящему пламенна была их вера в Промысл Божий, детски-открыто и доверчиво сердце, живо и дерзновенно их молчаливое молитвенное предстояние перед Творцом. Один Господь знал Своих сокровенных рабов. Правда, в горах Кавказа трудно было найти такое пустынное место, куда бы никто не заходил. Пастухи умудрялись забредать в самые высокие и, казалось бы, недоступные для них места 35. Пустынники приходили в монастырь, чтобы исповедоваться, причаститься, найти что-либо необходимое для своего немудреного быта.

Их простые, неторопливые рассказы увлекали батюшку Стефана. Его душа тяготела к глубокому уединению и молитвенной тишине. Он отпрашивался у настоятеля и, получив благословение, подолгу жил вместе с отшельниками в горных пустыньках 36. Отцу Стефану была близка их молчаливая, плавная, молитвенная жизнь, их спокойное горение к Богу. Более всего покоряла их простота, которая невольно передавалась собеседнику.

Горы настраивают струны человеческого сердца особенно восприимчиво к благоговейному и живому ощущению Божия присутствия. Воздух легкий, свежий, прозрачно-сияющий. Необычная, певучая тишина растворена радостью и светом. Кажется, что само тело теряет тяжесть и готово парить. Чудный вид открывается иногда с вершины: далеко в голубом мареве горит белоснежная горная цепь, оттеняемая кружевом изумрудных, лазоревых, дымчато-фиолетовых лесов. Каменные громады то вспыхивают на солнце, как сахарные головы, то печально сереют, то хмурой ржавчиной напоминают о бренности нашей жизни. Деревья, сбегающие вниз, в глубокую пропасть, по крутому склону, создают естественную раму для горного пейзажа. Поднимаешь глаза – в небе едва заметна темная точка: там молчаливо и одиноко царит орел. Сердце невольно сжимается, захваченное трепетной благодарностью Богу, изумлением перед величественной красотой Его творения: «Благослови, душе моя, Господа, вся премудростию сотворил еси <���…>»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: