Константин Костромин - Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. Этюды об эпохе принятия Русью христианства

- Название:Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. Этюды об эпохе принятия Русью христианства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-906627-20-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Костромин - Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. Этюды об эпохе принятия Русью христианства краткое содержание

Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. Этюды об эпохе принятия Русью христианства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

был крещен киевский князь Аскольд [3] Петров Н. И. Киевский князь Аскольд-Николай в русской исторической науке и церковном предании XVIII–XX вв. СПб., 2014. С. 4–16.

, а в Ингельгейм пришло посольство свеонов-русов из Приладожья, по-видимому, по вопросу принятия христианства. Такая интерпретация посольства 839 года исходит из объяснения маршрута его движения, когда оно одновременно побывало и в византийской столице, и при дворе лишенного реальной власти императора Людовика Благочестивого. Поскольку инициатива исходила от самих русов, то рассуждения о целях посольства должны базироваться на том, что могло заинтересовать свеонов-русов одновременно и в Византии, и в Ингельгейме. Вряд ли можно найти политическую или экономическую причину, будь то союз против арабов или торговый договор, которая объединяла бы в глазах приладожан Константинополь и Ингельгейм. В то же время на конец 830-х годов Константинополь был столицей Восточно-христианской империи,а Ингельгейм – Западно-христианской.И если действительно повод для отправки посольства был религиозно-политический, то в указанном сообщении Вертинских анналов нужно видеть древнейшее свидетельство выбора веры жителей Древней Руси [4] Костромин К. А. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины XII в.). Страницы истории межконфессиональных отношений. Saarbriicken, 2013. С. 43–48.

. Но поскольку государства на территории будущей Руси еще не существовало, то попытка оказалась преждевременной и не дала никакого ощутимого результата.

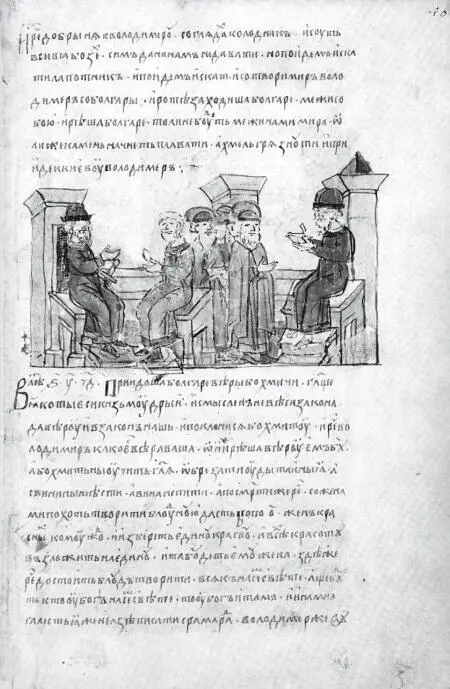

Радзивиловская летопись.

Л. 105 – выбор веры.

Таким образом, «поиск веры» в летописном рассказе о крещении св. князя Владимира как бы подводит итог 150-летним поискам религиозной самоидентификации формирующегося русского этноса на пороге государственности.

О выборе веры киевским князем Владимиром Святославичем рассказывается в Повести временных лет под 6494 (986) годом. Обыкновенно предполагается, что Русь могла осуществлять выбор религиозной ориентации только после установления ранней формы государственности, т. е. самое ранее со времен св. княгини Ольги, о которой известно, что она крестилась в Константинополе, после чего просила императора Священной Римской империи Оттона II прислать на Русь западный епископат. Все же, думается, эпоха религиозного самоопределения может быть расширена. Предпосылки для такого понимания содержатся в самой Повести временных лет. Эпохой св. князя Владимира и его крещения заканчивается летописный цикл о появлении христианства на Руси [5] Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975. С. 62–70.

, однако начало этого процесса автор Повести временных лет отнес ко времени формирования, как он это видел, славянского этноса. Сразу вслед за рассказом о расселении племен, в том числе славянских, он повествует об апостоле Андрее, благословившим киевские горы по пути из Синопа в Рим, т. е. из восточной части Римской империи в западную [6] ПВЛ. СПб., 1999. С. 9.

.

После рассуждений об особенностях характера различных славянских племен и вставки о событиях в Византии противопоставление Запада Востоку получает продолжение. Призвание варягов «из-за моря» указывает на западные истоки древнерусской государственности, но в следующем же фрагменте об Аскольде и Дире говорится о претензиях Руси на византийское наследство [7] Там же. С. 13.

.

Таким образом, эпоха выбора веры охватывает продолжительный период и предваряет собой годы правления равноапостольного князя, который своим крещением подытожил предшествовавшие попытки нащупать новый путь развития Руси. Однако и он сделал этот выбор не сразу Князь Владимир воспитывался вне семьи. Его матерью была не старшая жена «славного» Святослава, родившая ему Ярополка и Олега, а Малуша, которую, желая подчеркнуть ее более низкий статус, называли ключницей. Позднее рождение стало причиной того, что Владимир почти не успел застать отца живым – он был еще слишком мал, когда отец, почти все время находившийся в походах, погиб. Постоянное пребывание св. Ольги со старшими внуками в Киеве сделало неизбежной высылку «робичича» Владимира из днепровской столицы в волховскую – в Новгород. Его появление там в сопровождении дяди Добрыни не могло вызвать восторгов новгородцев, поскольку оба были чужими в этом поделенном на кланы городе. Такое положение дел делало Владимира оппонентом равноапостольной бабки до тех пор, пока не придется согласиться с правильностью ее жизненного выбора.

Начиная с княгини Ольги, князья, исключая Святослава и Владимира, делали выбор в пользу христианства. Речь идет о старших сыновьях Святослава Ярополке и Олеге. Если о последнем известно слишком мало, то о Ярополке, успевшем сесть князем в Киеве, можно сказать несколько больше. Но и о том и о другом есть ряд свидетельств, говорящих об их отношении к христианству.

Глава 2

Князь Ярополк Святославич и христианство

Исследователями уже давно замечена странная фраза летописца, стоящая в Повести временных лет под 6552 (1044) годом. Уже при Ярославе Мудром «выгребоша два князя, Ярополка и Ольга, сына Святославля, и крестиша кости ею, и положиша я въ церкви святыя Богородица» [8] ПВЛ. СПб., 1999. С. 67.

. Эти слова часто толковали в том смысле, что Ярослав приказал крестить князей после смерти, проведя таинство над их костями. Однако такая практика, появившаяся еще на заре существования Церкви, была немедленно осуждена и прекращена лично апостолом Павлом (1 Кор 15:29, 36–50) и, позднее, Карфагенским собором, деяния которого вошли в Кормчую книгу [9] По Кормчей книге – правило 18 (Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1906. Т. 1. С. 323–324). По Книге правил – правило 26 (Книга правил святых апостол, святых соборов Вселенских и Поместных, и святых отец. М., 1893. С. 192; Никодим (Милаш), еп. Правила Православной церкви. СПб., 1912. Т. 2. С. 163–164).

. Номоканон появился в Русской церкви практически одновременно с крещением Руси и, так или иначе, существовал при Ярославе, когда, самое раннее, могла быть написана эта статья летописи [10] Милов Л. В. О древнейшей истории Кормчих книг на Руси // История СССР. 1980. № 5. С. 106–108.

. Резонно усомниться в правоте Ф. Б. Успенского, который предполагает «докрещивание» оглашенных ранее князей, не успевших креститься до наступления смерти. Эпоха князя Ярополка – это эпоха постепенной, но быстрой смерти института оглашения (подробнее об этом речь пойдет ниже). Тогда, когда он еще существовал, оглашенный, умерший до принятия крещения, считался христианином и в крещении не нуждался. После прекращения огласительной практики «крещение» костей Ярополка превратилось бы в «полноценное» крещение, что делает излишними подобные предположения. Странной выглядит и гипотеза, по сути, о языческом реликте крещения, как это действие интерпретирует А. И. Алексеев [11] Алексеев А. И. Крещение костей (К интерпретации статьи Повести временных лет под 1044 г.). С. 103–105.

.

Интервал:

Закладка: