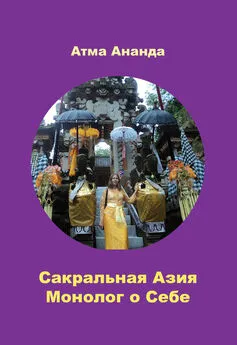

Атма Ананда - Сакральная Азия: традиции и сюжеты

- Название:Сакральная Азия: традиции и сюжеты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Атма Ананда - Сакральная Азия: традиции и сюжеты краткое содержание

Всего в сферу исследований автора включено десять стран Азии. В основном это отчеты о личных путешествиях, хотя есть и общая информация о культурах, биографии мастеров. Автор сознательно избегал жанра «путеводителя», но старался «выкристаллизовать Восток как он есть, несколько мне удалось сохранить его для самой себя, невзирая на победоносное шествие западной индустриализации. Восток, который сам не подделывается под Восток, пригодный на продажу западным туристам, а еще живет своей жизнью».

Сакральная Азия: традиции и сюжеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пинанг– это своеобразное средоточие всех культурных связей: в глобальном плане остров лежит на морском пути между Индией и Китаем; он ближе всего расположен по суше к Индокитаю с устойчивыми формами взаимодействия индийской и китайской культур; и, наконец, он находится на стыке Индонезии и Малайзии в альтернативной «индокитайской» зоне. За последние два года я провела на Пинанге в общей сложности почти три месяца, постепенно углубляясь в его духовную жизнь: от посещения крупных храмов до общения с учителями медитации в малоизвестных западным туристам центрах. Поскольку ситуация с индийскими и китайскими храмами уже отчасти прояснилась выше, здесь я остановлюсь на возможностях вполне реальной практики. Характерно, что индуистская йога неформально запрещена в Малайзии, поскольку властители закономерно усматривают в ней не просто физические упражнения, а чуждую идеологию, которая может «развратить» мусульман. Хотя этот вердикт не имеет формы закона, большинство населения предпочитает ему следовать, тогда как буддийская медитация распространена достаточно широко.

Хинаяна. Это первая из попавших в Малайзию «колесниц» буддизма, которая поныне наиболее доступна для приобщения к практической медитации. Десятидневные ретриты (которые могут быть продлены по договоренности с учителем) проводятся в Малазийском буддийском медитационном центре. Курсы организованы по системе Махаси Саядо, второго всемирно известного бирманского мастера випассаны после Гоенки, хотя в самой Бирме он гораздо более почитаем. Центр расположен в Джордж-тауне в трехэтажном здании, которое вы обязуетесь не покидать на протяжении всего ретрита. Сам монастырь был основан еще в 1918 году как тайский храм под названием Ват Чандарам, а в 70-х годах прошлого века его возглавлял ученый тайский монах, который изначально стремился обучать медитации лишь местных малазийцев. Впоследствии его сменили китайский и бирманский аббаты, так что он постепенно превратился в международный центр медитации. Отдельные классы випассаны проводятся в Бирманском храме Дхармакарма и в палийской школе Махиндарама, но они бывают всего раз в неделю и расчитаны, в основном, на начинающих.

Махаяна. Эта «колесница» гораздо шире распространена на Пинанге в силу большого количества китайских иммигрантов, которые перенесли сюда и свою древнюю культуру. Однако обучение и практика затруднены для иностранцев, поскольку китайцы не утруждают себя изучением английского, как и в самом Китае. Так, все обучение в храме-университете Тхан Хсиань проходит на китайском языке, включая ретриты по рецитации имени Будды, поскольку данный храм принадлежит к школе Чистой Земли (амидаизм). Примечательно, что философия буддизма изучается здесь по академическим стандартам с выдачей дипломов от бакалавра до доктора. Сходным образом, в чаньском медитационном центре Фан-Инь не принимаются иностранцы, а храм создан исключительно для малазийских монахинь, лишь одна из которых смогла побеседовать со мной на английском. Из беседы выяснилось, что они тоже делают больший акцент на ритуальную практику, нежели на дзэн-медитацию, даже несмотря на название. Махаяне покровительствует и Малазийская ассоциация буддистов на Пинанге, под эгидой которой находятся другие школа и университет.

Ваджраяна. После исторического экскурса наличие тибетского буддизма в этих краях уже не удивляет, и хотя он принял здесь современную форму, основные практики сохраняют вполне традиционный вид. Так, в медитационном центре Ваджрапани на Пинанге, который принадлежит к новой школе Кадампа, проходят ретриты по четырем предварительным практикам (нгёндро), и в конце 2008 года было два недельных ретрита – гуру-йога вместе с подношением мандал в ноябре, а также ваджрасаттва в декабре. Более того, для малазийцев проводятся длительные программы базового обучения, рассчитанные на несколько лет, а на отдельные классы раз в неделю допускаются все желающие. Надо отметить, что посетителей центра немного, причем исключительно местные, тогда как иностранцы забредают туда крайне редко. Однако, обратное движение присутствует: сама нынешний инструктор летает на семинары во Францию, хотя она ни разу не была ни в одном настоящем тибетском храме. В целом, ваджраяна посреди небоскребов выглядит сильно рафинированной, поэтому сей практической возможностью можно, по большому счету, пренебречь.

Остров Бали – духовный сдвиг во времени

Балийский синкретизм на основе индуизма

Более широкий контекст для этого экскурса был мною задан в двух главах «Индия – Индокитай – Китай» и «Индия – Индонезия – Малайзия». В годы пребывания в Индокитае в культурном плане меня интересовали вопросы смешения индийских и китайских влияний, особенно через две традиции буддизма. Исторически индуизм был способен «переваривать» только махаяну, не случайно хинаяну выжили из Индии, а после ее развития в тхераваду она, в свою очередь, изгнала индуизм из кхмерской империи, а вместе с тем из всего Индокитая.

Вот еще один пример буддийской ступы в индуистском комплексе Улун-Дану на озере Братан возле вулкана Катур. Это вполне традиционный балийский храм, построенный в 1633 году тем же самым царем, который воздвиг и известный «царский храм» Таман-Аюн. Он состоит из трех святилищ, посвященных Брахме (большой на берегу), Вишну (средний на островке) и Шиве (малый подальше от берега). Однако на пути в комплекс первым делом вас ждет боковая дорожка к монументальной ступе, так что мимо Будды вы туда не пройдете!

На первый взгляд, Бали находится исключительно под влиянием Индии, и вообще ничего китайского здесь не обнаруживается. В соответствии с географией «морского пути», Вьетнам насквозь китаизирован, Малайзия – всего на одну треть, а Индонезии досталось уже не так много. «Тонкая китайщина» могла бы показаться сильной натяжкой, ибо тот буддизм, который на Бали повсеместно обнаруживается «внутри» индуизма, не настолько явно тянет на пракитайскую махаяну, как в аналогичных ситуациях во Вьетнаме или Камбодже.

Отдельные китайские феномены выскакивают как «чертик из табакерки». Например, меня удивил китайский храм с иероглифами там, где я меньше всего ожидала его увидеть – прямо в одном из крупнейших индуистских комплексов Пура Батур возле озера Батур на горе Батур. Никто не смог мне объяснить, как он там оказался. В путеводителе упоминается китайский храм в Куте, который я благополучно пропустила, а мой местный гид подтвердил наличие диаспоры коренных китайцев в Денпасаре. Впрочем, китай-города вездесущи.

Но даже если оставить маргиналов в покое, как известно, индуизм этот даже внешне совершенно не похож на индийский. С первого взгляда, мне он напомнил по колориту скорее шаманские культовые постройки племени батаков на озере Тоба (остров Суматра). Хотя они перекрестились в христианство, сохранившиеся домашние алтари и гробницы царей гораздо ближе по стилю к балийскому индуизму, чем индийский индуизм. Аргументировать свое впечатление не берусь, но после пяти лет жизни в Индии я просто не узнала «индуизм».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Кирилл Королев - «Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья]](/books/1068720/kirill-korolev-izobretaya-tradicii-metamorfozy-f.webp)