Алексей Бакулин - Письма в Небеса

- Название:Письма в Небеса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Бакулин - Письма в Небеса краткое содержание

Книга известного петербургского православного публициста Алексея Бакулина представляет читателю свежий, нередко парадоксальный, взгляд на историю, культуру и современность России. Лауреат всероссийской премии им. А.К. Толстого представляет читателям свои избранные статьи как на самые злободневные, так и на вечные, непреходящие темы. Всё в России так или иначе обращается к её имперской миссии, которую следует понимать не в традиционной европейской, но в особой, глубинной трактовке.

В мире может быть только одна Империя, - все прочие страны, называющие себя таким именем и претендующие на такую роль, сильно заблуждаются на свой счёт. Как в капле росы Империя - земное предвосхищение Царства небесного - отражается в каждом дне русской истории, в каждой человеческой душе, в каждом произведении русского искусства. Эту мысль, в конечном счёте, и хочет донести автор до своих читателей, пусть и несколько неординарным способом.

Письма в Небеса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Да полно об этом. Вот я попробовал — как мог бережно — переложить на современный три русские повести. Повести очень известные — тем, кто интересуется вопросом. Мне даже как-то боязно оценивать их, потому что я могу сбиться и вместо слов начну ставить одни восклицательные знаки, ибо моё восхищение этими вещами безмерно.

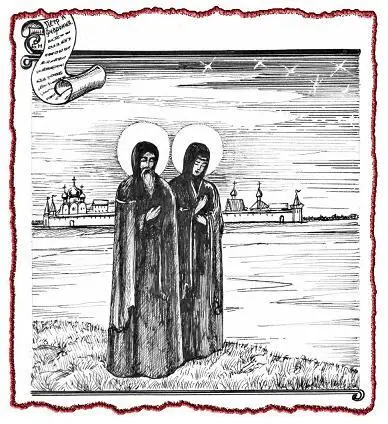

Во-первых, «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Слава Богу, эти святые становятся сейчас известными своему народу. О них уже слышали, уже читали их житиё в пересказе журналистов — православных и не очень. Хотите, можете воспринять эту повесть как сказку. Почему же нет? Страшный змей-обротень, волшебный Агриков меч, премудрая дева, живущая в одинокой избушке у самого леса… В обыденной жизни мы с подобными вещами встречаемся не ежедневно. Хорошо, пусть повесть будет повестью-сказкой; на святых Петра и Февронию это нисколько не бросает тени: если о людях пишут сказки, значит, это были поистине замечательные люди. Хотите относиться к повести, как к документальному рассказу? И это возможно. Шагайте по такому пути, вооружившись костылём из рассуждений о реальности, подчинённой архетипу (по Юнгу) и о «вечном возвращении» мифа (по Ницше). Можете так же принять во внимание такую мысль: там, где в мир является великая святость, там законы естества неизбежно начинают расплываться и течь, обнажая всевозможную запредельность.

…Не помню, кто же это сказал, что писать о счастливой любви невозможно? Древний русский писатель этого высказывания не слышал, и потому в простоте написал повесть о счастливой любви Петра и Февронии, — и смотрите теперь, сколько в этой книге мудрости, радости, света, красоты!..

Но, если кто любит читать про несчастную любовь — тем, пожалуйста: «Повесть о Тверском Отроче монастыре». Что сказать о ней? На первый взгляд это рассказ о том, как невеста прямо из-под венца ушла к другому. Для более пристального взгляда это повесть об обретении своего единственного, только тебе предназначенного пути. Называть повесть трогательной, жалостливой, сентиментальной? Есть такое желание, ибо главному герою, бедному жениху, от всей души сочувствуешь, и жалеешь его, и просто сердце кровью обливается… Но я назову повесть героической, ибо герой свою беду превратил в подвиг. Мелодрама об обманутом влюблённом и хитрой, корыстной невесте (небось, жениха-то ради князя бросила!..) на наших глазах превращается в житие святого. Судите сами: человек получил прежестокую рану в самое сердце, и не только не умер (телесно или душевно), но и сумел из раны сотворить себе спасение, в самой ране сумел найти силы для выхода на новую ступень бытия. При таком понимании и невеста из коварной изменницы вдруг превращается в премудрую деву, в прозорливую целительницу, сумевшую болезненным лечением поставить больного на ноги.

А вся эта обстановка «Повести об Отрочем монастыре», все эти лебеди, соколы, ладьи на реке, светлые летние леса, эти нарядно одетые и прекрасные ликом герои!.. Что с этим сравнится в мировой литературе? Скажите, что?

А вот вам и уголок тёмного мира: «Повесть о Савве Грудцыне». Захватывающая вещь! Рассказ о юноше, продавшем (задарма отдавшем!) душу нечистому. Что хотите со мной делайте, а я не могу не воспринимать эту повесть, как чисто документальное повествование. Она как бы дышит подлинностью, она насыщена бытовыми и историческими деталями настолько убедительными (вплоть до указания адресов некоторых героев), что порою напоминает кинохронику. Маршруты поездок отца главного героя, картины жизни русской глубинки XVII века, описание мало кому теперь известной осады Смоленска, захваченного поляками, Москва, царь Михаил Феодорович… Всё это описано очевидцем, и очевидцем умным, наблюдательным. И какое он показывает знание человеческой натуры, как точны его психологические характеристики, — достаточно скупые, но меткие! И какой духовный опыт он являет! Для человека нецерковного похождения Саввы и его «братца»-беса — только сказочка, быть может «фэнтези»… А между тем, если сравнить «Повесть о Савве…» с суждениями святых отцов о нечистой силе, то видишь, что автор ни на волос не сочиняет, не предаётся вольной и безответственной фантазии; нет, ему и эта сторона бытия известна откуда-то, по опыту известна…

А может быть, это сам Савва и написал о себе, уже будучи монахом? Кто его знает, уж очень всё объёмно, вещественно, прямо рукой пощупать можно…

Ладно, не буду предвосхищать. Скажу ещё только, что в пересказе я, в частности, старался воспроизвести ритм, движение речи авторов, а речь их движется не по-современному, и к этому шагу нужно немного приноровиться…

ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ

Повесть о житии святых новых чудотворцев Муромских — благоверного и преподобного и достохвального князя Петра, нареченного в иноческом чине Давидом, и супруги его, благоверной и преподобной княгини Февронии, нареченной во иноческом чине Ефросинией.

Есть в Русской земле град, называемый Муром. Некогда княжил в нем самодержавный благоверный князь, именем, как говорят, Павел. Диавол же, искони ненавидящий весь род человеческий, подослал страшного летающего змея к жене князя сего, чтобы совращать её на блуд. И являлся сей змей жене в своём змеином обличии, а приходящим людям казалось, будто это сам князь сидит с женою своею. И долго длился этот обман, пока жена, устав бороться, решилась, наконец, не таиться, а всё мужу поведать: змей-то страшный одолевать её начал.

Задумался князь, как ему змея прогнать, да ничего придумать не мог. И сказал он жене так:

— Слушай: как явится он к тебе опять, как начнет беседу, так ты хитростью и выведай у него, какая смерть ему страшна. Если сумеешь это вызнать и нам рассказать, то не только в веке нынешнем освободишься от его пакостного дыхания и сопения и от всей его мерзости, о которой и говорить срамно, но и в будущем веке нелицемерного Судию Христа умилостивишь.

Жена мужнины слова вложила в сердце твёрдо, решив: «Добро! Так тому и быть».

Вот однажды прилетает к ней страшный тот змей. Она же, добрую память в сердце имея, начала подольщаться к страшилищу тому. Долго она его хвалила с почтением, и так хваля, спросила: много, мол, ты знаешь, а знаешь ли сроки кончины своей, и какова она будет, и отчего? Этот же страшный соблазнитель, обманутый добрым обманом верной жены, не думая, что тайну свою раскрывает, сказал:

— Смерть моя от Петрова плеча, от Агрикова меча!

Жена, услыхав такую речь, сохранила её твёрдо в сердце своём, и когда страшилище то улетело, поведала князю, мужу своему, что сказал змей. Тут князь и совсем растерялся: что значит «смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча»?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: