Александр Воронов - Монастыри Московского Кремля

- Название:Монастыри Московского Кремля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0350-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Воронов - Монастыри Московского Кремля краткое содержание

Монография посвящена историко-архитектурному описанию монастырских комплексов Московского Кремля, являющегося результатом многолетних исследований автора. Монастыри в Кремле всегда выполняли множество различных функций – духовных, представительских и других, очень важных для столичного города огромного государства. Кроме того, монастырские комплексы были самостоятельными замкнутыми архитектурно-пространственными объектами и имели специфические особенности художественного взаимодействия с ансамблем Кремля в целом.

В книге рассмотрены как хорошо известные монастыри Кремля – Спасский на Бору, Чудов, Вознесенский, так и два малоизвестных – Богоявленский и Афанасьевский, впервые введенные автором в научный обиход в этом качестве в статьях, опубликованных в сборниках научных работ.

Монастыри Московского Кремля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

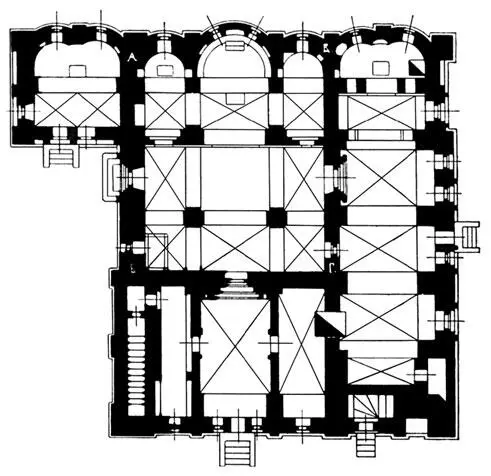

Илл. 5. Собор Спаса Преображения на Бору. План. По чертежу А. А. Мартынова. Середина XIX в.

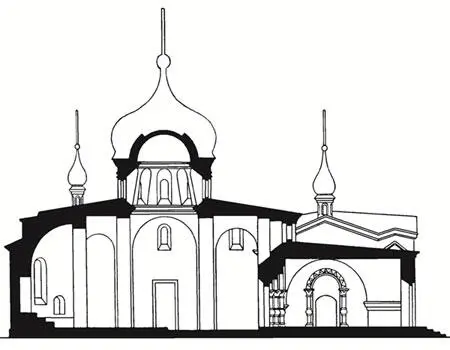

Стены, разделяющие апсиды, заканчивались столбами толщиной 0,8 м, отстоявшими на 1,7 м от восточной пары центральных столбов. Главный западный и боковые северный и южный входы с перспективными порталами располагались по центрам соответствующих нефов. В западном притворе были два небольших окошка с северной и южной сторон. Судить о первоначальной толщине наружных стен, вероятно усиленных лопатками, сложно – возможно, они, как и столбы, были толщиной немногим более метра. Иконостас располагался по западной грани восточной пары центральных столбов, занимая всю ширину церкви. Барабан купола стоял, возможно, на приподнятых подпружных арках ( илл. 6), известных в произведениях московской архитектуры второй половины XIV в., если только они не появились при позднейших перестройках. Если авторы перестроек и реконструкций точно воспроизводили оригинал, как утверждают источники, то высота собора внутри, от пола до шелыги сводов составляла 6,3 м, высота барабана – 2,8 м, а его диаметр по наружному обмеру – 5,6 м.

После Большого Кремлевского пожара 1554 г. и вскоре после присоединения Новгорода к Москве в 1570 г. при Иване Грозном, вероятно, произошло окончательное формирование плана собора. В его восточной части в одну линию с алтарем собора, видимо, были пристроены симметрично две придельные церкви: с северной стороны – во имя Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, а с южной – во имя Трех Исповедников: Гурия, Самона и Авива, так как такой придел имелся в Софийском соборе покоренного Новгорода. Приделы были небольшими: 6,5 м в длину и около 6 м в ширину, каждый с двойной апсидой, с окнами в них, самостоятельными портальными входами, смещенными от центральных осей и узкими окнами в боковых стенах и рядом со входом для освещения церквей.

Илл. 6. Собор Спаса Преображения на Бору. Продольный разрез. По чертежу А. А. Мартынова. Середина XIX в.

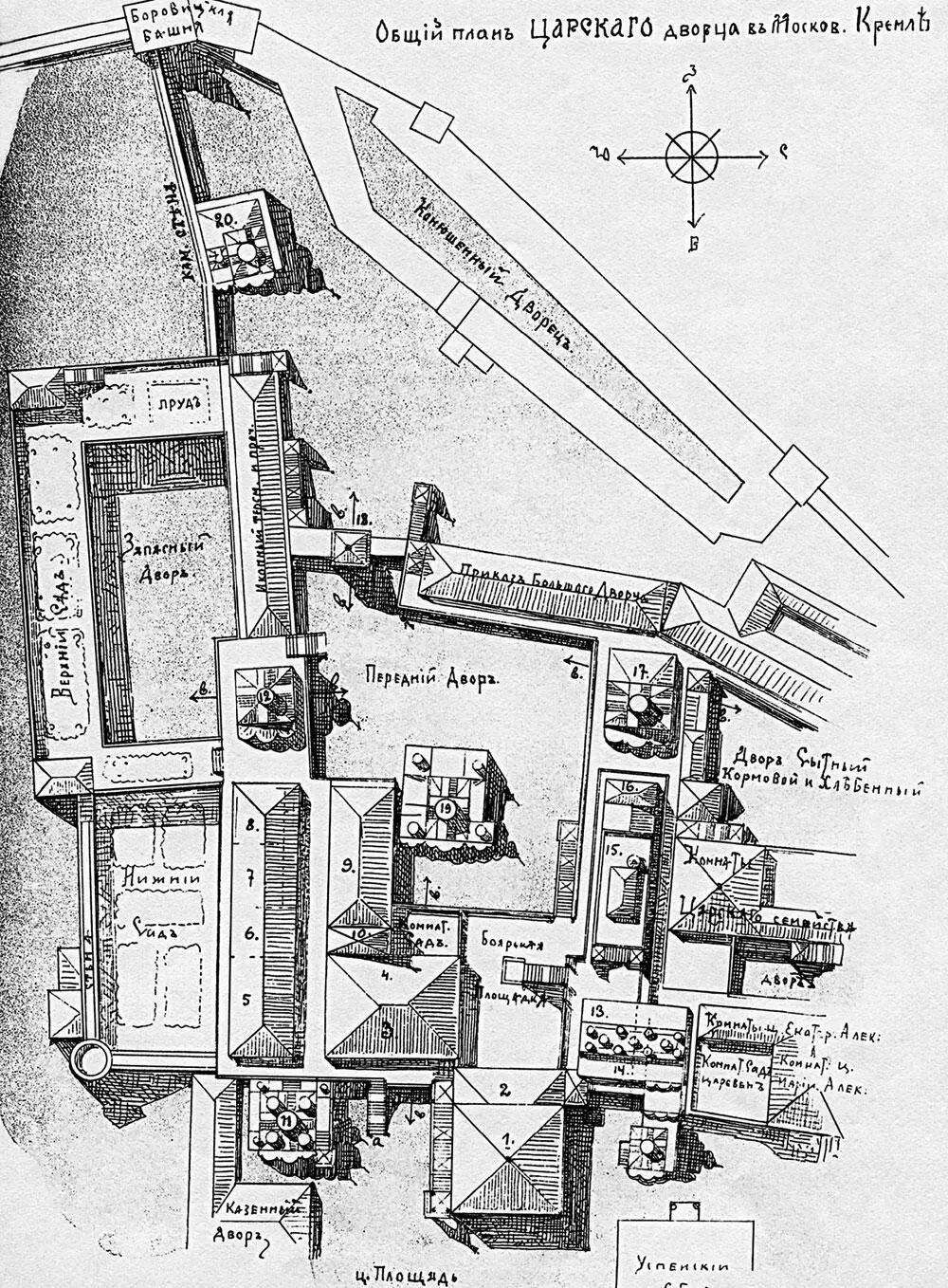

Илл. 7. Общий план Царского дворца в Московском Кремле. Начало XX в.

Возможно, тогда же была пристроена крытая галерея или притвор вдоль всего южного фасада как продолжение юго-восточного придела и одной с ним ширины. А. Л. Баталов допускает наличие этих пристроек уже у храма 1526/27 г. (6, с. 144). На всех планах Кремля, появившихся к концу XVI в., собор показан в его позднейших очертаниях: почти квадратным в плане, размерами 23 × 19 м в плане (без северного придела), с пристройками и с характерным выступом в северо-восточном углу на месте придела Трех Святителей. План собора в этом виде довольно подробно показан на обмерных чертежах середины XVIII в., включенных в план дворцового комплекса, выполненный архитекторами А. П. Евлашовым, К. И. Бланком, Д. В. Ухтомским и др. (45, с. 281, рис. 25, 26),и на «Общем плане царского дворца в Кремле в XVII в.» на чертеже А. Потапова ( илл. 7) и серии его чертежей Кремля конца XIX – начала XX в., составленных «по старым планам и книгам с натуры» (47, таб. XIV–I, рис. 35).

После перевода монастыря на новое место и завершения строительства парадных кремлевских соборов – Успенского, Архангельского, Благовещенского – и возникновения малых «верховых» церквей в царском дворце, собор Спаса на Бору, заключенный внутри дворцовых стен, фактически превратился в XVII в. в приходскую церковь для духовных нужд дворцовых служащих – многочисленной группы служилых и рабочих людей: поваров, истопников, стряпчих, портных и т. п. со специфическим режимом работы, для которых специально служили особо раннюю службу. Тогда же окружавший собор двор получил название Сытного двора, так как находился вблизи Сытного дворца, располагавшегося под Теремами и Набережными и Приемными палатами древней княжеской резиденции (44, т. 1, с. 85). Собор был сильно обстроен малыми церквами: в 1635 г. в нем насчитывалось 11 приделов.

После перенесения столицы в Петербург эта функция в значительной степени утратилась, храм постепенно захирел, стал разрушаться, вокруг него нарос значительный культурный слой, и он оказался в ложбине. Но собор оставался в памяти людей святым местом, в какой-то мере началом Москвы, и его иногда поновляли и ремонтировали. При императрице Анне Иоанновне была восстановлена в 1737 г. сгоревшая крыша. Во всех вариантах проекта Большого Кремлевского дворца, разрабатывавшихся с 1767 г. В. И. Баженовым по заказу Екатерины II, Спасский собор сохраняется и органически вписывается в структуру юго-западного двора в качестве внутреннего композиционного центра, весьма близкого к геометрическому центру и расположенному на одной с ним широтной оси.

Илл. 8. Церковь Спаса на Бору в Московском Кремле. Гравюра М. Казакова, XVIII в. Вид с юго-запада

«К концу XVIII века храм обветшал, был разобран и вновь сложен из кирпича под наблюдением М. Ф. Казакова в формах XVI века и с учетом изменений, внесенных в него в течение XVII столетия. Документы, графически фиксирующие эту работу, не найдены» (45, с. 263, подпись под рис. 2). К сожалению, отсутствие графических документов работы команды М. Ф. Казакова не дает возможности установить, каким же был внешний вид собора до этой перестройки ( илл. 8). Можно только отметить большие отличия в стилистическом и объемно-пространственном решении между изображением на достаточно условном рисунке фасада храма на плане «Кремленаград» 1600 г. (45, с. 270–271, рис. 10 и цветная обложка)и его последними фотографиями, например из известного альбома Н. А. Найденова «Москва. Соборы. Монастыри. Церкви» (М., 1881–1888). (56, с. 18) (илл. 9). Перед нами явная стилизация, особенно ярко выраженная в треугольных фронтонах над закомарами. Правда, все известные фотографии собора сделаны практически с одной точки, из северо-восточного угла двора Большого Кремлевского дворца, где расстояние до собора было наибольшим и допускало съемку с малым углом разрешения. С этой точки прекрасно виден северный фасад собора и в сильном сокращении западный, остальные не видны. Но имеется гравюра неизвестного автора, датируемая XIX в. и выполненная из юго-западного угла двора, на которой виден западный фасад и в сокращении южный ( илл. 10). Здание на заднем плане слева, отдаленно напоминающее Большой Кремлевский дворец, – это теремной дворец, каким он был уже в XVI в., что подтверждается хорошо видными на заднем плане правее его главами малых дворцовых церквей, Успенского собора и комплексом колокольни Ивана Великого. Это позволяет сравнить два относительно близких по времени строительных периода в истории собора (34, с. 12, рис. 3).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: