Александр Воронов - Монастыри Московского Кремля

- Название:Монастыри Московского Кремля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0350-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Воронов - Монастыри Московского Кремля краткое содержание

Монография посвящена историко-архитектурному описанию монастырских комплексов Московского Кремля, являющегося результатом многолетних исследований автора. Монастыри в Кремле всегда выполняли множество различных функций – духовных, представительских и других, очень важных для столичного города огромного государства. Кроме того, монастырские комплексы были самостоятельными замкнутыми архитектурно-пространственными объектами и имели специфические особенности художественного взаимодействия с ансамблем Кремля в целом.

В книге рассмотрены как хорошо известные монастыри Кремля – Спасский на Бору, Чудов, Вознесенский, так и два малоизвестных – Богоявленский и Афанасьевский, впервые введенные автором в научный обиход в этом качестве в статьях, опубликованных в сборниках научных работ.

Монастыри Московского Кремля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

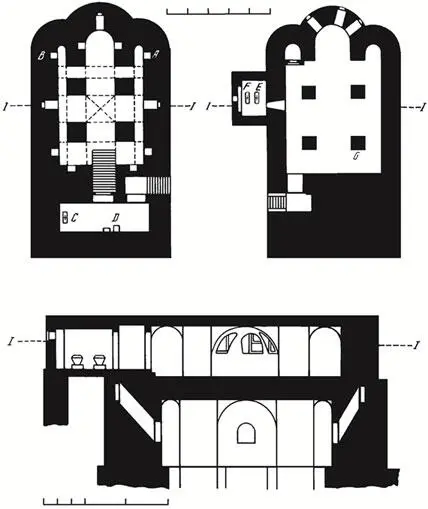

Илл. 13–14. Планы и разрез нижнего и верхнего ярусов подклета собора Чуда Михаила Архангела Чудова монастыря по чертежам конца XIX в.

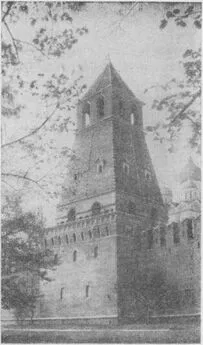

Западный, южный и северный фасады собора решены одинаково. Плоские неширокие лопатки делят каждый из них на три вертикальных прясла с полукруглыми закомарами, по которым осуществлялось покрытие кровли. При этом центральная закомара несколько выше боковых из-за большей ширины среднего нефа. Под закомарами по периметру собора проходит аркатурно-колончатый пояс несколько вытянутых пропорций, опирающийся на мелко расчлененный фриз, частично перерезывающий пилястры и проходящий несколько выше середины высоты здания без подклета. В боковых фасадах в уровне аркатурно-колончатого пояса прорезаны прямоугольные окна по одному в западном и среднем пряслах, начинающиеся от низа капителей колонок пояса и доходящие до фриза. В полукруглых закомарах размещались росписи с сюжетами на евангельские темы. Барабан с куполом неоднократно переделывались – собор в последнем строительном периоде был одноглавым, но в целом позднее завершение собора вполне гармонично его объему, а аркатурно-колончатый пояс на барабане поддержан применением аналогичного приема на стенах. На западном фасаде на фотографиях конца XIX в. в среднем прясле видны два заглушенных проема. Лестница с паперти западного входа была трехсторонней, а по бокам ее, вплотную к стене собора, были устроены закрытые входы в подклет.

Илл. 15–16. Нижний и верхний ярусы подклета собора Чуда Михаила Архангела Чудова монастыря. Фото 1920-х гг.

Интерьеры собора были расписаны в 1518–1519 гг. Во время пожара 1547 г. эта роспись погибла и в 1550-е гг. была заменена новой, которая впоследствии неоднократно поновлялась, но в целом сохранила характер, стиль и размещение сюжетов середины XVI в. Сохранились чертежи обмеров Ф. Ф. Рихтера середины XIX в. с прорисями живописных сюжетов. Перед сносом храма в 1929 г. часть фресок удалось снять со стен, но большинство погибли при взрывных работах по сносу (7, с. 13).

На рубеже XVI–XVII вв. монастырь занимал довольно обширную территорию, несколько вытянутую с востока на запад и имевшую в плане форму пятиугольника с одним острым углом, направленным на Успенский собор Кремля, что хорошо видно на известном плане «Кремленаград» 1600 г. (45, с. 171–172, рис. 10; с. 273, рис. 13). Территория монастыря в это время граничила на востоке с Вознесенским монастырем, с южной стороны к ней примыкала усадьба Ф. И. Шереметева, позднее ставшая частью монастырских владений по Спасской улице, а с севера граница проходила по излому Чудовской улицы. Территория монастыря делилась на две примерно равные по площади части. В центре восточной части стоял пятиглавый собор Чуда Архангела Михаила в Хонех постройки 1501–1505 гг., окруженный по периметру двора одноэтажными кельями и хозяйственными постройками, согласно распространенному на Руси в это время планировочному типу монастыря с соборным храмом в центре пространственной композиции ( илл. 17). Восточный комплекс монастыря отделялся от западного поперечным корпусом келий, к которому в середине двора примыкал одноглавый храм, – возможно, тот самый первый храм во имя свт. Алексия, построенный игуменом Геннадием. Стоит обратить внимание на две параллельные линии, идущие от невидимого с этой точки западного входа в Михайловский собор к юго-западному углу Алексеевского храма, явно обозначающие обрамление мощеной дорожки, на месте которой позднее пройдет крытый переход на столбах со сводами. Вплотную к этому одноглавому храму, но с некоторым отступом в глубину, к востоку, изображена трехшатровая постройка, близкая по формам и количеству шатров к звоннице храма Василия Блаженного, – возможно, первая монастырская колокольня в Кремле (см. илл. 3, цв. вкладка).

Илл. 17. Северная апсида верхнего яруса собора Чуда Михаила Архангела Чудова монастыря. Фото 1920-х гг.

В западной части территории монастыря, обнесенной каменным забором, видна надвратная одноглавая церковь с покрытием из декоративных кокошников, выходящая на Чудовскую улицу и близкая по формам к надвратному храму Симонова монастыря 1593 г. В южной части западного двора монастыря, у ограды, там, где позднее располагалась трапезная, изображена массивная двухэтажная постройка неустановленного назначения. У западного угла монастырской территории, за ее пределами, уже на Ивановской площади, на плане «Кремленаград» показана небольшая одноглавая церковь во имя мученика Христофора. У храма изображена «колокольница» древнейшей формы на одном столбе, звонили в которую при помощи веревок непосредственно из церкви. Храм по местности назывался, «что у Чудова монастыря», до 1651 г. он был деревянным, а затем перестроен в камне.

В 1556 г. по случаю рождения дочери, царевны Евдокии, Иван Грозный по своему обычаю крестил ее в Чудовом монастыре и тогда же повелел построить над задними вратами монастыря обетную церковь во имя св. Иоанна Лествичника с приделом св. Евдокии, освященную в том же году митрополитом Макарием. Этот небольшой храм в середине XVII в. был переосвящен во имя св. Елевферия по мирскому имени свт. Алексия, а в XVIII в. при митрополите Платоне – во имя свв. Платона и Романа, еще позднее – во имя Всех Святых.

Монастырь много раз опустошали пожары, но он всякий раз возобновлялся и в XVI–XVII вв., несмотря на разрушения Смутного времени, достиг высшего процветания и носил почетное название Великой Лавры.

К концу XVII в. относится храмозданная надпись, исполненная по типу широко распространенных в этом столетии летописей с указанием имен живописцев, подписывавших храм, и содержащая имя зодчего – автора, условно говоря, архитектурного проекта. Эта надпись располагалась на стене Алексеевской церкви Чудова монастыря. Она гласила: «Лета 7188 (1680) месяца августа начаты быти созидатися святые храмы первый храм в честь святого Благовещения, вторый св. Первозванного Апостола Андрея, третий св. Алексия митрополита Всероссийского повелением государя царя и великого князя Феодора Алексиевича по его Государскому чертежу и указной мере, каков чертеж от него Государя прислан в Чудов монастырь» (2; Московский кафедральный Чудов монастырь. Сергиева лавра, 1896. С. 16–17).Надпись несомненно поновлялась (Чудов монастырь пострадал в 1812 г.), но текстологические особенности надписи сомнения не вызывают: они соответствуют указанной дате.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: