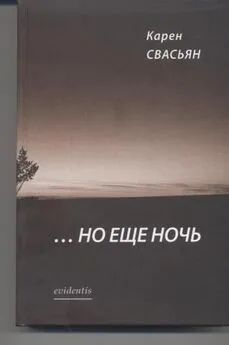

Карен Свасьян - …Но еще ночь

- Название:…Но еще ночь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Evidentis

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карен Свасьян - …Но еще ночь краткое содержание

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

…Но еще ночь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

14.

Советская философия была идеально задумана и бездарно осуществлена. Её фундаментальный недостаток лежал в её невменяемости. Она была материализмом, не желающим знать, что́ есть материя. Чтобы суметь это, ей пришлось дополнить свою невменяемость непознаваемостью. Как бы плоха ни была советская философия, советские философы были хуже. Им даже не мерещилось, кем они, как таковые, в действительности были. Но они и не хотели этого знать. Потому что, узнав это, они перестали бы быть советскими, а перестав быть советскими, перестали бы быть вообще.

По сути, понимание сводилось здесь к акустике, акустика же образовывалась на основе условно-рефлекторных связей; они слышали то, на что реагировали как на понимание, и если им вдруг приходилось слышать то же в иных формулировках, с реакциями возникали проблемы. Мне памятен курьезный случай при сдаче мною кандидатского минимума; вопрос был о кантовской вещи в себе, и я, долгое время уже ломавший голову над «Критикой чистого разума», стал отвечать по существу. Что это было не лучшее решение, я понял сразу по недовольной физиономии председателя комиссии (марксиста старой закалки); он неодобрительно качал головой, пока наконец не перебил меня, сказав, что я не подготовился к экзамену.

Когда же, сообразив в чем дело, я по ходу поменял мимикрию с кантовской на ленинскую, он рассердился и буркнул: «Что же вы нам голову морочите, если знаете, как отвечать!» Без всякого сомнения, это были условные рефлексы. О том, чтобы они понимали , чем занимались, не могло быть и речи. Они принимали свою философию за то, чем она никогда не была. Здесь обнаруживался всё тот же первофеномен советского бытия, определяющего сознание, по сути: советского сознания, определяющего советское бытие. Эта философия хотела быть надстройкой, определяемой базисом, а на деле была надстройкой, определяющей базис и велящей ему определять надстройку.

В этом и заключалась её невменяемость, или гегелевская наследственная патология. Она со слепой одержимостью абсолютизировала материю, кладя её в основу всего и не желая видеть полагающую себя. Страшная месть Гегеля: для того, чтобы материя была первичной, а мысль вторичной, надо было помыслить ту и другую в качестве таковых, а помыслив, понять, что если материя первична, то не иначе, как мысль о первичности материи. В какой-то момент гегелевская абсолютная идея перестала морочить головы со своего люциферического высока и, прикинувшись материей, пошла в революцию и народ. Наверное, этому и обучаются на мастер-классах демонов подвоха и подкладывания свиньи: нигде и никогда еще ни один двуногий не жертвовал жизнью ради репликации ДНК и способа существования белковых тел, но всегда и только во имя идеи. Марксизм мог прикидываться чем угодно; чтобы стать всесильным, а значит, верным, он должен был облечься во власяницу платонизма, стать платонизмом, неким levée en masse , народным ополчением платонизма, где в борьбе за эйдос готовы были умереть, как один, все. Отдельные практики этого идеализма производят даже трогательное впечатление.

Когда Джон Генри Маккей, открывший Европе в конце XIX века Макса Штирнера, в середине 20-х годов по причине болезни и тяжелого материального состояния пытался передать в надежные руки собранный им по листочкам и отовсюду архив Штирнера, никто на Западе и не пошевелил пальцем. Интерес потянулся из Москвы, и в 1925 году архив был за четыре тысячи долларов куплен Институтом Маркса и Энгельса. Штирнер, младогегельянец, принадлежал к тому же кругу и дышал тем же воздухом, что и молодые Маркс и Энгельс. Сохранился даже уникальный рисунок, единственное его изображение, спустя годы сделанное по памяти Энгельсом. Конечно, речь шла исключительно о реликвии, о мощах одного из членов «святого семейства». (Бернд А. Ласка, немецкий исследователь Штирнера, побывавший в 1989 году в архиве, установил, что к нему не прикасались свыше 60 лет.) Но это и был самый настоящий практический идеализм, о котором его носители даже не догадывались, потому что для того, чтобы догадаться, надо было думать, а для того, чтобы думать, надо было не быть советским философом. Non cogito, ergo sum philosophus .

15.

Деталь: это был не просто идеализм, а своего рода хлыстовство, сопровождаемое массовыми радениями сознания. Дьявол, как всегда, и здесь сидел в деталях, обнаруживая опасное сходство с ангелом-покровителем петербургских религиозно-философских собраний, а позже и религиозно-философского общества начала века. Потребовалась бы достаточно сильная и непредвзятая заинтересованность, чтобы радикализировать означенную тему и обнаружить элементы согласия там, где налицо номенклатурные признаки непримиримости. Легче всего удалось бы это в плане понятийности, труднее — по силе убедительности — в плане настроения. Если, к примеру, в единстве двух бездн (духа и плоти) Мережковского без труда узнается закон единства и борьбы противоположностей, то, переходя, скажем, к бердяевским взвинченностям, приходится иметь дело не столько с логикой понятий, сколько с патетикой состояний, опознавая в них некую смесь большевизма и мистики: большевизм, настоянный на Якове Бёме и штурмующий Новый Завет, как Зимний дворец. Не случайно, что многие из них начинали с марксизма и даже успели побывать в ссылках, как не случайно и то, что жизнь свою они доживали тоже в ссылках, называемых эмиграцией, где снова возвращались к тому, с чего начинали. «Как это ни странно с первого взгляда, — писал Бердяев [227] Истоки и смысл русского коммунизма, М., 2006, с. 65

, — но именно из недр марксизма […] вышло у нас идеалистическое, а потом религиозное течение». Нужно вспомнить, с каким душевным подъемом тот же Бердяев возвещал связь между русской идеей и коммунизмом. «Произошло изумительное в судьбе русского народа. Вместо Третьего Рима в России удалось осуществить Третий Интернационал» [228] Там же, с. 84

. Ну да, но отчего бы не восторгаться этим непосредственно на месте! Сесть повторно на корабль и проделать обратный путь в Каноссу. Бердяев [229] Русская идея, СПб., 2008, с. 58

: «Русская революция пробудила и расковала огромные силы русского народа. В этом её главный смысл. Советская конституция 1936 г. создала самое лучшее в мире законодательство о собственности». А ведь тут нет ничего странного и неожиданного.

Он просто нашел в СССР осуществление своих религиозно-философских грез. Молодая комсомолка Хильда предстала перед стареющим Сольнесом, только уже не для того, чтобы потребовать «королевство на стол» , а чтобы пристыдить его «самым лучшим в мире законодательством» , которому он предпочел-таки приютивший его и сделавший из него знаковую фигуру (а не таксиста, к примеру) сатанинский Запад. Верх нелепости — называть этих путаников экзистенциалистами и даже гордиться тем, что они были раньше Камю и Сартра. Нужно просто проверить их провозглашенный экзистенциализм на их же собственных экзистенциях. Сравнить, скажем, судьбу раскрученного философа Бердяева с судьбой расстрелянного философа Шпета. Я читаю бердяевскую рецензию 1931 года на вышедшие в Москве «Очерки истории диалектики в новой философии» Асмуса, и мне трудно отделаться от мысли, что я читаю не рецензию, а донос. Экзистенциалист Бердяев разоблачает в советском философе Асмусе двурушничество и антимарксизм. «Автор свободно и по существу философствует только тогда, когда он забывает, что он марксист и что советская власть требует от него материализма. […] Сам г. Асмус производит впечатление случайного человека в коммунизме. У него нет главного, нет пафоса связанного с идеей пролетариата, т. е. нет коммунистической религии, он любит философию и в светлые свои минуты отдается философскому познанию, забывая о ненависти, к которой обязывает его коммунистическое миросозерцание» [230] Н. А. Бердяев, Асмус. Очерки истории диалектики в новой философии. «Путь», 27, апрель 1931, с. 109сл.

.

Интервал:

Закладка: