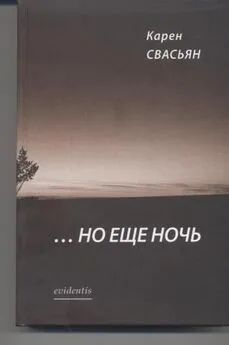

Карен Свасьян - …Но еще ночь

- Название:…Но еще ночь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Evidentis

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карен Свасьян - …Но еще ночь краткое содержание

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

…Но еще ночь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно ведь войти и в более высокую логику. Если мы начинаем наше рассуждение о мире с представления о чем-то пространственном, о чем-то объемном, в котором мы свершаемся, то мы неизбежно оказываемся в тупике. А что, если представить себе это иначе? Что, если представить себе ВСЁ эволюционно, как развитие ЧЕГО-ТО, что не только развивается, но и есть само развитие ? То есть, скажем, не камни, не минеральное царство в мире, а мир КАК минеральное царство. Не растительность в мире, а мир КАК растительность? Вы скажете, это пантеизм, Спиноза. И да, и нет. Спиноза, пантеизм здесь просто точка соприкосновения. Соприкоснулись и разошлись, навсегда. Потому что это не пантеизм, а, если хотите, панантропизм, антропоархизм. Последняя, завершающая ступень здесь — человек. Мир КАК человек. Человек, в котором мир достигает своей полноты и законченности, потому что человек, кроме своего, человеческого, несет в себе все снятые стадии развития. Он и минерален в своей костной системе, и растителен в жизненных процессах, и животен в инстинктах, но ко всему и специфичен как человек. Эта специфика, нечто абсолютно новое в эволюции, — МЫШЛЕНИЕ.

С мышлением мир прекращается как только природа и начинается как познание природы, или САМОПОЗНАНИЕ. Удивительный момент, когда мир, доведший себя до человека, развившийся до человека, способен обернуться на себя и осмыслять себя. Здесь впервые начинается возможность ошибки, заблуждения. Корень и возможность заблуждения в сознании, в только что возникшем Я. Тут мне приходится всё время одергивать себя, чтобы меня не заносило, потому что особенность нашей темы в том, что она расширяется с каждым прикосновением к ней, и мы рискуем потерять управление. Заблуждение в том, что, мысля мир, я понимаю под собственным Я какую-то независимую от мира субстанцию, непонятно откуда взявшуюся. Тогда как Я и есть сам мир, достигший самосознания . Именно так: Я падает в мир не с неба, а есть сам мир, развивший себя до способности мыслить самого себя и — развивающий себя дальше, но уже не в элементе вещества, материи, а в элементе ПОЗНАНИЯ. Мир, ставший сознанием, мир, ставший Я, мир, обращающийся к себе на Я. Подумаем: минеральное царство, растительное царство, животное царство, соединяясь воедино в новом качестве, или чине, называемом ЧЕЛОВЕК, образуют некую телесность, способную осознавать себя как Я и называть себя Я. Тут-то и появляется заблуждение (теологически называемое дьявол ).

Мысль противопоставляет миру человеческое тело, в которое помещает непонятно откуда взявшееся Я. Так возникает деление на объективное и субъективное. Мы считаем, что процессы, происходящие в мире, объективны, поскольку они происходят вне нас. А наше мышление, наше чувствование этих процессов субъективно. При этом мы забываем, что само это деление на объективное и субъективное не первично, а вторично. Оно возможно как процесс мышления, как мыслительный акт. Получается, что мышление производит объективность и субъективность, а потом причисляет самого себя к субъективности, да еще и тщетно бьется, ища выхода из субъективности в объективность и, как правило, находя ложные выходы или не находя никакого выхода. Отсюда и возникает тарабарщина агностицизма, вещей самих по себе. Один неверный шаг в самом начале предопределяет срыв всего дальнейшего поиска. А что, если нам — еще раз — начать не с этого! Что, если мы начнем с еще одной очевидности!

Растения, цветы цветут там вовне, скажем, на лугу. Они находятся в мире. А где же находится понятие «растение» , «цветок» ? Начав с заблуждения, мы множим его и говорим: растения на лугу, а мысли о растениях в голове. Или еще: звезды в небе, а мысли о звездах в голове. В одном случае, в голове астронома, в другом — ботаника. При этом мы не утруждаем себя вопросом, а где сама голова, со всеми своими мыслями? Потому что, если мы зададим этот вопрос, нам придется выключить голову из мира, чтобы оставить цветы и звезды на лугах и небесах, а мысли о цветах и звездах в голове. В таком нелепом пасьянсе голова оказывается чем-то вроде черного ящика или черной дыры. Всюду вокруг нас мир. А входя в голову, он вдруг исчезает, превращаясь в мысли. Но можно же и избавиться от нелепости, включив и голову с мыслями в мир. Тогда не только звезды на небе окажутся в мире и миром, но и мысли астронома об этих звездах. Причем не так, чтобы они попадали в мир из головы, а как раз, наоборот: в голову они попадают из мира, чтобы мир был не только восприятием, но и понятием, и СВЕРШАЛСЯ не только как вещи, но и как познание вещей.

Теория эволюции оказывается, таким образом, не только учением о том, что происходит в мире, но и САМИМ ПРОИСХОДЯЩИМ, причем на более высокой ступени. Герман Коген, очень значительный философ, глава Марбургского неокантианства, сформулировал однажды парадоксальную мысль. Звезды, говорит Коген, находятся не в небе, а в учебниках по астрономии. Потому что звезды в небе, как чистая данность, — это конечно, никакие не звезды, а в лучшем случае просто какие-то светящиеся точки, и даже не светящиеся точки (потому что и это уже определение), а чёрт знает что: просто восприятие, о котором даже не известно, что это — восприятие. Гегель называл звезды сыпью на лице неба. По-моему очень поэтично, правда? Конечно, звезды находятся в небе, где еще? Но мы видим их только потому, что мыслим их как таковые. Через мышление, через понятийность звезды и становятся звездами.

У Когена, конечно, это сформулировано как парадокс, вызов, провоцирующий мысль к пониманию. К пониманию того, что мысль о вещах не менее, если не более объективна, чем сами вещи. Мысль — это всегда мысль мира, только свершается она в голове. Вещь находится вовне, мысль внутри, но и внешнее, и внутреннее есть в мире и мир. А мы продолжаем относиться к миру вне нас как к объекту, себя же наделяем субъективностью, не понимая при этом, что изначально нет и не может быть ни субъективности, ни объективности, ни сверхчувственного, ни чувственного, ни духа, ни материи. Изначально единство того и другого, и это единство полагает себя как то и другое. Когда мы говорим, что есть дух и природа, мы забываем, что само это разграничение есть результат мысли. Нет никакого духа и никакой природы, а есть дух КАК природа, и природа КАК дух, и еще есть процесс мышления, расщепляющий это единство на дух и природу. То есть дух и природа есть не данность, а результат полагания, причем полагающим является дух, после чего он забывает акт полагания и кладет в основу положенное, оказываясь, таким образом, только одним из полюсов, тогда как он творец обоих. Субъективность — это только продолженная в человеке объективность, а внутренний мир — это всё тот же внешний мир, только трансформированный в мысль, чувство и волю.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: