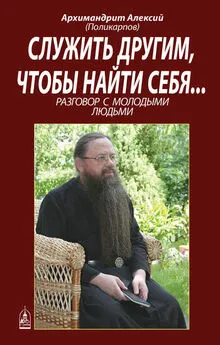

Алексий Поликарпов - Жить со Христом

- Название:Жить со Христом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Данилов монастырь»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89101-484-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексий Поликарпов - Жить со Христом краткое содержание

Жанр этой книги широк: в сборник вошли интервью, которые отец Алексий давал в последние годы, проповеди, рассказы о его паломнических поездках, выступления и доклады на встречах и конференциях. Но, несомненно, самое главное, самое насущное – это батюшкины беседы на темы, волнующие каждого христианина.

Опытный духовник отец Алексий отвечает на «вечные» вопросы: что значит быть церковным человеком, что такое духовная жизнь, как найти свое место в Церкви, что такое спасение – и многие другие.

Издатели надеются, что книга будет полезна для широкого круга читателей, ведь вопрос о том, можно ли в наше суетное время жить по-христиански не оставляет никого из верующих безучастным.

Жить со Христом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впоследствии в стенах монастыря стали хоронить не только духовенство, но и мирян. В 1836 году монастырское кладбище было заново распланировано, места погребения ограждены металлическими решетками, между линиями могил устроены дорожки. Тесно стоящие ряды памятников были обсажены деревьями, кустарниками и цветами.

В монастыре были погребены представители старинных купеческих родов: Сысалиных, Ляпиных, Куманиных (Александра Федоровна Куманина, тетка великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, явно повлияла на такой персонаж, как Антонина Васильевна Тарасевичева, та самая «ля-бабуленька» из романа «Игрок»).

Ко второй половине XIX века на территории монастыря сформировался обширный некрополь, известный тем, что там были захоронения выдающихся деятелей науки, искусства и культуры России. Особенно древняя московская обитель была дорога́ славянофилам и людям, близким им по духу. Поэт Николай Михайлович Языков, историк славянских народов Дмитрий Александрович Валуев, философ Алексей Степанович Хомяков и его супруга Екатерина Михайловна (урожденная Языкова), публицист Юрий Федорович Самарин, великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь нашли свой последний земной приют в стенах Данилова монастыря.

Хоронила Гоголя вся Москва. Трое суток было перекрыто движение на Большой Никитской улице. Сюда, в университетский храм святой мученицы Татианы, нескончаемым потоком шли люди, желающие проститься с писателем. Гроб с телом покойного на руках принесли в Данилов монастырь. Современники вспоминали: «За ́[гробом] шло несметное число лиц из всех сословий, которым не видно было конца». Панихиду совершал настоятель Данилова монастыря архимандрит Пармен (Соколов). При погребении на могиле Николая Васильевича был установлен простой деревянный крест, вокруг могилы – бортик, вероятно, из блоков белого камня или песчаника. Спустя некоторое время, деревянный крест на могиле Н.В. Гоголя был заменен на постоянный памятник. Композиция состояла из двух мемориальных форм, обычно используемых как самостоятельные памятники – камня «Голгофы», поддерживающего крест, и саркофага. Скорее, это был отказ от памятника, основным здесь был крест. Друзья Гоголя руководствовались его завещанием, в котором он писал: «Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном».

«Голгофа» была расположена в изголовье могилы. Основанием креста служила гранитная глыба грушевидной формы с шероховатой поверхностью (она была специально доставлена по поручению Сергея Тимофеевича Аксакова с берегов Черного моря, по другим сведениям, камень прибыл с Урала). На глыбе был водружен шестиконечный медный крест.

Саркофаг, из черного мрамора (по другим данным, из гранита), с гладкой поверхностью, находился над средней частью захоронения. На верхней грани саркофага было вырезано: «Здесь погребено тело Николая Васильевича ГОГОЛЯ. Родился 19 марта 1809, скончался 21 февраля 1852». На боковых наклонных гранях помещались цитаты из Библии. Одной из них, как нельзя лучше, выражалась жизнь покойного: «Горьким словом моим посмеюся. Иеремия, глава 20, статья 8».

Весной 1903 года группа лиц обратилась к настоятелю монастыря с просьбой разрешить «привести в благоустроенный вид могилу Н.В. Гоголя, начавшую разрушаться под влиянием времени». Были предложены следующие меры: «1) выравнять покривившийся памятник; 2) отчистить от посторонних надписей лицевую сторону его; 3) позолотить медный крест, и 4) обнести всю могилу железной решеткой». Однако этим лицам в «исправлении могилы» было отказано. На снимках этого времени можно заметить, что в целом могила выглядела удовлетворительно, но было также очевидно, что она требовала некоторой поправки и приведения в более благоустроенный вид. Так, заметен легкий наклон креста к югу. Настоятельной необходимостью была установка на могиле ограды – прежде всего для дистанции с соседними захоронениями (отсутствие ограды уже привело к появлению посторонних памятников почти вплотную к «Голгофе»).

Только в 1909 году перед юбилейными торжествами – к 100-летию со дня рождения Гоголя – была проведена реставрация могилы, тогда же была сооружена и массивная художественная ограда, созданная скульптором Николаем Андреевичем Андреевым. На ней был медальон с портретом Гоголя, сделанный скульптором с его прижизненного портрета. Работу над решеткой Андреев вел одновременно с созданием известного памятника Гоголю, открытому на Пречистенском бульваре в год юбилея писателя. Старые надгробия – «Голгофа» и саркофаг – приобрели правильное вертикальное положение; внутри ограды они были утверждены на толстой бетонной вымостке, был также вызолочен крест. Газета «Московские церковные ведомости», рассказывая о праздновании, отмечала: «Ярко блестел на солнце золоченый намогильный крест, водруженный в каменной глыбе…»

По случаю гоголевских торжеств реконструировали также вход в Дом настоятеля, служивший непосредственным фоном для могилы писателя. Вместо прежних неказистых сеней здесь возникла достаточно широкая пристройка, наверху которой был устроен балкон с застекленной крышей.

Октябрьская революция кардинально поменяла судьбу старейшего московского монастыря. В 1930 году Данилов был закрыт, на территории монастыря устроили приемник для несовершеннолетних правонарушителей, в связи с чем некрополь Данилова монастыря подлежал ликвидации. Лишь несколько самых дорогих русскому сердцу захоронений было решено перенести на новое место, среди них и могилу Гоголя.

31 мая 1931 года состоялось перенесение праха Николая Васильевича на кладбище Новодевичьего монастыря. Срочно была организована комиссия по перезахоронению. Как свидетельствует «Акт об эксгумации Н.В. Гоголя», хранящийся в Центральном государственном архиве литературы и искусства, на этой церемонии среди членов комиссии присутствовали писатели. Один из них фотографировал все происходящее и оставил воспоминания, после чего по Москве сразу же поползли жуткие слухи о том, что Гоголь был похоронен в состоянии летаргического сна. Я не буду сейчас все это повторять, уверен, что вы это хорошо знаете. При вскрытии гроба прах был разорен, мертвый Гоголь был обворован: некоторые брали себе на память куски материи от одежды и даже кости усопшего. Один из писателей не скрывал того, что взял кусочек жилета и использовал его на переплет первого издания «Мертвых душ», которое хранилось в его домашней библиотеке. Все это иначе, как святотатством, назвать нельзя.

Гроб с телом Гоголя на простой телеге был перевезен на Новодевичье кладбище и захоронен в новой могиле. Перенесли туда же решетку и камень «Голгофу», но без креста. Камень позднее выбросили, его случайно нашла среди обломков в сарае гранильщиков вдова писателя Михаила Булгакова и установила на могиле мужа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: