Борис Зайцев - На Афон

- Название:На Афон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-230-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Зайцев - На Афон краткое содержание

На Афон - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

[…] Русский консул в Америке то ли завез ему, то ли прислал – уж не помню, почему именно – мою книжку „Афон“. А он сам на Афоне бывал, и монаха о. Петра, лодочника, калужанина родом, о котором упоминаю – знал лично. Раз Афон, да Калуга, за нею Россия, лучше которой ничего он не знает, значит я как-то ему и свой – и вот мы переписывались, сведенные Словом, все так же извилистыми, незаметными путями добравшимся куда надо, по волнам, по далеким морям, странствиям консула, к могиле праведника, где русский инок смиренно вышивает крестиком, а сосны вековым гулом над ним гудят, да океан глухо и сыро бухает» [74].

Архимандрит Герасим посетил Св. Гору еще до октябрьского переворота и спустя десятилетия «вспоминал свое первое путешествие по Черному морю, бурную ночь, шумный Царь-Град и то незабвенное утро, когда мы тихо подходили к св. Горе Афон. Вспоминал, как я не мог читать вечерние молитвы: от сильной качки кружилась голова, прыгали буквы во все стороны, а довольно угрюмый монах о. Фортунат, из-под своих довольно густых бровей смотрел на меня сурово и порою что-то бормотал» [75].

Они писали друг другу неимоверно длинные письма, в которых рассказ о современных событиях чередовался с подробными экскурсами в давно прошедшее. Тульский миссионер неделями писал в полном почти одиночестве аляскинских островов, прерывая очередное свое послание, как только мог добраться до почты в Кодьяке. Зайцев отвечал ему из многолюдного Парижа и, как представляется, из не меньшего одиночества. Их письма полны свидетельств тому, что так ценил Борис Константинович: «в прежней России не было наглости – это бесспорно на всех уровнях ее культуры и государственности. Россия была скромна. Иной раз даже чрезмерно» [76].

Их интерес к Афону не был только воспоминанием, и оба старались заинтересовать соотечественников судьбою насельников Св. Горы: «Письма с Афона получаю часто и почти каждое из них извещает меня о смерти кого-нибудь из иноков, – сообщал в Париж о. Герасим 27 октября 1940 г. – Вымирает там русское монашество, эти единственные хранители чистоты святого Православия. Вот что творят единоверные нам греки, из-за которых наша Русь пролила реки крови и которая до самой революции так щедро помогала всем восточным народам. А еще Немоловский [77]пишет в Америку и соблазняет архиереев на подчинение алчным грекам. Что же – ему все равно, он не признает монашества и о том говорил открыто, когда находился в Америке. Значит таковым архиереям все то равно, что творится на св. Горе и что так переживают русские иноки. В наше жалкое и маловерное время многие миряне больше имеют любви к монашеству, чем некоторые архиереи и белые священники. Вот Вы так прекрасно, так трогательно описали о св. Горе, о подвижниках ее, и в каждой строчке Вашего писания видно любовь, сострадание к тем, кто избрал для себя иную жизнь вдали от мира! Прекрасная Ваша книга о русском Афоне, о св. острове Валаам. Спаси Вас за это Господь! […] Конечно, в Америке проживают святители монахолюбцы: Архиепископ Тихон [Троицкий], Архиеп. Виталий [Максименко], Еп. Иоасаф [Скородумов], Еп. Иероним [Чернов], они помогают афонцам как только могут материально. По-моему, всем бы Архиереям нужно подать прошение греческим властям об открытии Св. Горы для всех славян. Но печально то, что наши Владыки не живут в мире и любви в такое страшное время» [78].

Еще одним своеобразным откликом на книгу Зайцева, который, по словам его Валаамского приятеля иеромонаха Иувиана (Красноперова), «разбудил вновь интерес к Афону» [79], можно считать появление в эмиграции целого ряда работ о Святой Горе [80]. Бывший пермский губернатор, камергер Александр Владимирович Болотов (1866–1938) был столь вдохновлен очерками Зайцева в «Возрождении», что, посетив Святую Гору на Страстной неделе 1929 г., уже в 1931 г. стал афонским иноком Амвросием, а в 1938 г. схимонахом [81]. Друг и духовник Бориса Константиновича архимандрит Киприан (Керн) вспомнил о монахолюбии писателя в год его семидесятилетия: «Не вожди и не социальные реформаторы – область его интересов. Не гонители и не обличители, а скорее изгнанники, одиночки, массам ненавистные и от них уходящие на свои вершины, в свои пустыни. Вот почему Данте, патрон изгнанников, так глубоко завладел Зайцевым; почему много вчитывался он в Шатобриановские „Воспоминания“; вот почему и Флобер, суровый аскет в литературе, безжалостный к литературному празднословию, а потому и совершенный стилист французской прозы. Отсюда же у Бориса Константиновича и тяготение к церковному, иноческому. Инок – иной, т. е. не такой, как все, как массы; монах – монада, одиночка, а не часть какой-то толпы, людского табуна. Да и церковность, религиозность есть печать известного избранничества. Не всем это дано, а по Божиему изволению, помазанием свыше, а не избранием снизу» [82].

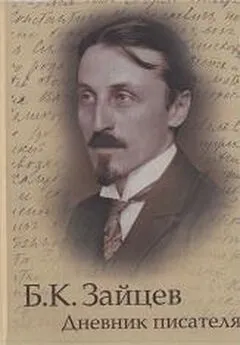

Б. К. Зайцев. Югославия. 1928 г.

Когда в 1928 году Зайцев приедет в Белград на съезд русских писателей и журналистов, ему придется говорить и о своей последней книге:

«– Ваша последняя книга?

– „Афон“! Если бы Вы только знали, как он покоряет своей высокой духовной жизнью! Там отлично сохранилось то древнее Славянство. Нигде мне не приходилось слышать более чистую русскую речь. Именно в монастырях Афона. А как там музыкально звучит колокольный звон! […]

– А в Белграде я остаюсь еще целую неделю. Ваша страна мне напоминает нашу: те же мощные реки, те же вьющиеся клубы дыма!

Алая лента на иконе трепещет: окошко светится, словно икона, из которой некий архангел вот-вот выпорхнет погулять. Господин Зайцев, ласково-задумчивый, словно позирует знаменитому церковному художнику Нестерову. Несомненно, г. Зайцев обрел мир. Возможно, лишь всемогущая Россия в состоянии дать такого – джентльмена Масличной Горы, который не говорит, а словно чинодействует в лакированных туфлях» [83].

Н. Б. Зайцева много раз говорила автору этих строк, что отец ее вернулся с Афона немного другим человеком. Перемена произошла даже во внешнем облике – исчезла всем известная зайцевская бородка, и, как рассказывала Наталья Борисовна, он сразу постарел. Эту перемену в облике известного писателя отметили даже обитатели Белграда: «Газеты нами полны. В день перед открытием, в 3–4 ч. дня наши физиономии положительно высматривали с каждого прилавка, каждого столика в кафе, каждого киоска. Нынче выходят два интервью со мной. Портреты все уже спустил в газеты. Вчера после торжеств.[енного] Толстов.[ского] вечера меня поймала хорватская студентка – в тетрадке у ней наклеен мой ульяновский портрет [84], и она плакалась, что там я с бородой, просила дать „без бороды“ – чему я помочь не мог. (Вообще о моей наружности пишут в газетах то что я похож на Ад. Манжу [85], то что я „нестареющий“, и пр.)» [86], – писал Зайцев жене из Белграда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: