Array Коллектив авторов - Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности

- Название:Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Индрик

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-170-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности краткое содержание

Актуальными являются и проблемы, назревшие в церковном искусстве наших дней, где, наряду с успешной реконструкцией древнейших техник живописи (мозаика, энкаустик), порой бесконтрольно применяются новейшие материалы и технологии, сомнительные с точки зрения дальнейшей жизни памятников.

Поискам ответов на эти вопросы посвящен настоящий сборник, авторы которого, не претендуя на исчерпанность темы, предлагают свои решения.

Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

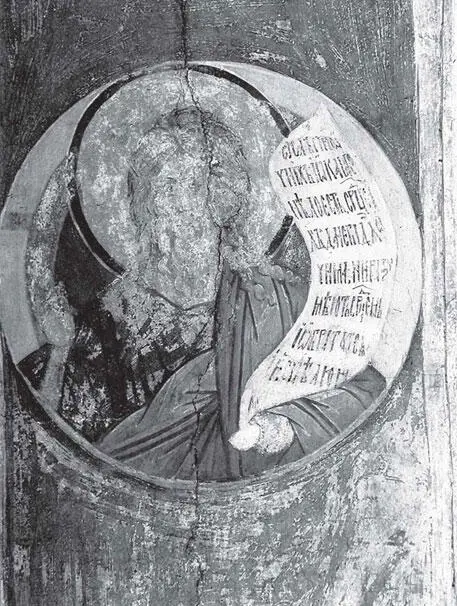

Св. Лев, папа римский. Жертвенник собора

Чтобы охарактеризовать живописные особенности владимирских росписей, нам пришлось обратиться к опыту предыдущих поколений реставраторов и специалистов по изучению техники живописи и пигментов. Так, в 70–80-е гг. прошлого столетия в ходе широкомасштабной реставрации стенописи цикл росписи 14 08 г. подвергся тщательному технико-технологическому обследованию, данные которого были опубликованы О. В. Лелековой и М. М. Наумовой [147]. Сразу заметим, как явствует из их внимательного изучения, эти данные скорее свидетельствуют о единстве используемых мастерами приемов и материалов.

В поисках наиболее сохранившихся образцов исследователи обратились к живописи алтарной части, расположенной в жертвеннике, краски которой, по их мнению, остались «яркими, многоцветными и чистыми» [148]. Для изучения приемов личного письма был выбран лик юного святого в нижнем ярусе росписей – Св. Елевферия (согласно традиционной атрибуции, введенной в оборот В. А. Плугиным) [149]или святителя Льва, папы римского (по современной атрибуции, предложенной Е. Я. Осташенко) [150], хотя и этот лик, по мнению исследователей, несет на себе «значительные утраты красочного слоя до грунта», которые «носят механический характер» [151]. Во-первых, исследователи отмечают, что: «написан лик без санкирной подготовки золотисто-желтой, очень звучной охрой». Вторым слоем является охрение, которое, по их наблюдениям, «выражено слабо, выполнено той же, но разбеленной охрой, положено на освещенных частях лба, носа, на скулах». Затем, на третьем месте исследователи указывают «линии пробелов, которые лежат на стыке основного слоя охры и охрения, они ярко-белые, пастозные, но благодаря тому, что их окружает светло-желтая охра, они неконтрастны, в отличие от промытых пробелов на серых ликах свода». В-четвертых и в-пятых, исследователи пишут: «Общая масса волос, притенения по контуру лика положены жидко, акварельно, красно-коричневой охрой, которая в густом слое, на отдельных прядях волос, контуре головы, бровях, линиях, очерчивающих глаза, становится темно-коричневой, лишаясь красноватого оттенка». Далее, в-шестых: « подрумянка», которая, как подчеркивают исследователи, «практически утрачена. Она была положена поверх красочного слоя красно-оранжевой охрой, подобно сохранившемуся пятну на мочке уха» [152].

Итак, в описании выделено шесть этапов моделировки лика. По сути они отражают смену колеров в палитре художника: золотисто-желтая охра, разбеленная охра, красновато-коричневая охра, темно-коричневая охра, красно-оранжевая охра, белила. Но так как исследователи не ставили перед собой задачу фиксировать именно «авторскую» последовательность появления различных элементов моделировки на изобразительной плоскости, т. е. подробно описать живописные приемы работы мастера над формой, поэтому в их описании указания на некоторые обязательные этапы отсутствуют. Попробуем восполнить этот пробел, а также определенным образом «структурировать» данные анализа техники, представленные нашими коллегами, согласно разработанной нами методике [153].

Прежде всего необходимо уже на этом этапе анализа техники дать классификацию приема, которым написаны владимирские росписи, а также внести некоторые терминологические уточнения, без которых нельзя понять особые свойства этой неординарной живописи. Наши коллеги, текст которых мы цитировали, назвали живописный прием с использованием золотистой охры в первоначальном, лежащем на грунте слое, «приемом без санкирной подготовки», что поневоле вызывает мысленное противопоставление его «санкирному приему». Ту же технику « без санкирной подготовки» исследователи находят и в других частях жертвенника (лики Захарии и ангела), а также в живописи малого свода [154]. Состояние живописи главного свода они определяют в качестве « самого сложного», но отмечают наличие той же интенсивной золотисто-желтой охры в различных живописных слоях [155]. Если следовать терминологии, введенной в оборот Н. В. Перцевым [156]и принятой в свое время нами при исследовании памятников русской живописи домонгольского периода [157], то «бессанкирным» является прием, в котором художник не использует предварительного фонового, или прокладочного, слоя, а моделирует лик прямо по белому грунту слоями охр, румян и теней, используя в качестве фона его чистую поверхность (например, подробно исследованный Н. В. Перцевым лик ангела «Златые власы»). Ясно, что прием владимирской стенописи надо назвать как-то по-иному, поскольку ярко-желтая охра целиком покрывает лик в качестве фона. Кроме того, эта охра, судя по многочисленным наблюдениям, лежит везде в росписи, на всех сохранившихся участках личного письма. Заметим также, что та же охристая подготовка одновременно наносилась мастерами не только на лик, но и на нимб, например: Даниил и Ангел в композиции «Видение пророка Даниила» на западном столбе Успенского собора или изображение святого воина на юго-восточном столбе, что очень важно для понимания, в частности, технологической сути этого живописного приема. Отмеченная черта является самым распространенным приемом средневековой стенописи, что обусловлено ее техническими законами, поскольку для обеспечения прочности красочных слоев при работе на стене в интерьере храма необходимо было максимально использовать период влажного грунта штукатурного намета, а это вынуждало экономить время и требовало использовать базовый, первоначальный слой многофункционально и для фоновых прокладок, и для моделировки.

Пророк Исайя

Если последовательно использовать терминологию греческой Ерминии, а она вполне уместна для памятников рублевского времени, поскольку отражает достижения художников палеологовской эпохи, о чем мы в свое время писали [158], то в отношении к владимирской стенописи следует говорить о приеме со светлой прокладкой – «проплазмос» («санкирь» русских иконописных подлинников), неконтрастной верхнему, «телесному» моделирующему слою – «сарка» («охрение»), поскольку оба этих колера сделаны на основе единой золотисто-желтой, очень звучной по тону охры, лишь разбеленной в верхнем слое. И если уж использовать, в силу традиции, термин «санкирный», то такой прием можно назвать «неконтрастный санкирный», в то время как в «контрастном санкирном» приеме нижний слой должен отличаться от верхнего – моделирующего – «охрения», по крайней мере по цвету или по тону.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: