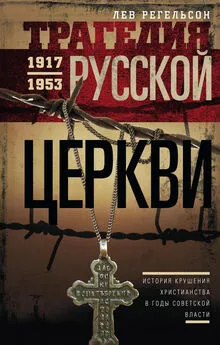

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Название:Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-07496-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. краткое содержание

Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Именно так это событие выглядело в глазах большинства населения, тем более что новое правительство, выполняя свое обещание, немедленно начало подготовку к выборам. Какого-либо «ведомственного» интереса в созыве Учредительного собрания Церковь преследовать не могла, поскольку было заранее ясно, что оно будет целиком состоять из представителей партий, негативно настроенных к Церкви. Политической партии, отстаивающей интересы Церкви, в России не было вообще, и такую партию Церковь никогда не пыталась создать – политический клерикализм, столь характерный для Европы, был всегда глубоко чужд Русской церкви. Хотя духовенства в IV Думе было много, никакой особой партии оно собой не представляло. Не преследуя свои особые интересы, не вмешиваясь в борьбу партий и претендентов на власть, Церковь тем не менее призвала верующих активно участвовать в предстоящих выборах в Учредительное собрание. При этом проводилась параллель с эпохой Смутного времени начала XVII в., когда Земский собор восстановил начала русской государственности.

«Великое дело предлежит народу православному, – возвещалось в послании Поместного собора от 4 октября 1917 г. – Уже не в первый раз в нашей истории рушится храмина государственного его бытия, а Родину нашу постигает гибельная смута. И опять, как три века назад, призывается Русь разумом всенародным скрепить правовые устои, возродить пошатнувшуюся мощь, твердыми законами оградить свободу и порядок в земле нашей… Непримиримостью партий и сословным раздором не созидается мощь государства, не врачуются раны от тяжелой войны и всегубительного раздора… Пусть победит наш народ обуревающий его дух нечестия и ненависти, и тогда дружным усилием совершит он государственный труд свой… Но без любви, смирения, кротости, всуе приступим к великому делу».

Безропотно встретил Поместный собор и очередной государственный переворот – разгон Учредительного собрания в ночь с 5 на 6 января 1918 г. В сознании Церкви это, очевидно, означало, что период безвластия и смутного времени затягивается. Можно ли было ожидать от Церкви, чтобы она поверила в прочность и окончательность революционного захвата власти коалицией большевиков и левых эсеров? Как могли в это верить церковные деятели, если в это не верили сами лидеры господствующих партий? В газете «Известия ВЦИК» того времени можно было прочесть ликующие передовицы с такими, например, заявлениями:

«Мы уже продержались дольше, чем Парижская коммуна, история нас не забудет!»

Возникает вопрос: как могло сочетаться в церковном сознании относительное безразличие к форме правления с глубокой озабоченностью судьбами России? Здесь, по-видимому, сказалось традиционное представление православной политической мысли о том, что духовно-нравственное «качество» государственной власти определяется прежде всего личностями ее конкретных носителей, тогда как формальная структура власти является чем-то вторичным. Этим можно объяснить кажущееся несоответствие между заявлениями о неучастии Церкви в политике и таким, например, постановлением Собора (от 2 декабря 1917 г.):

«Глава Российского государства, министр исповеданий и министр народного просвещения и товарищи их должны быть православными».

В том же постановлении провозглашалось, что Православная российская церковь «занимает в Российском государстве первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей, как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей Российское государство».

Церковные деятели в то время совершенно не могли себе представить, чтобы «поголовно верующий» народ мог допустить над собой государственную власть, нравственно не опирающуюся на православие и Церковь. Так, в послании патриарха Тихона Совету народных комиссаров от 13/26 октября 1918 г. говорилось:

«Не наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога допущенная, привлекла бы на себя наше благословение, если бы она воистину явилась «Божиим слугой» на благо подчиненных и была «страшная не для добрых дел, а для злых» (Рим., XIII: 34). Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних, истребление невинных, простираем мы наше слово увещевания…»

Употребление здесь условной формы «если бы» указывает на то, что данная власть в качестве таковой патриархом религиозно не признается. Называя большевиков не носителями государственной власти, но лишь «употребляющими власть» , патриарх ясно дает понять, что речь идет о случайных людях, мятежниках, своего рода «внутренних интервентах».

Должны были пройти годы, прежде чем новая власть добилась окончательной победы и поддержки большинства народа. Какое бы справедливое нравственное негодование ни вызвали методы, которыми она этого добилась, приходилось признать реальность народного волеизъявления. В ходе гражданской войны, захватившей большинство населения, народ, в конечном счете, «проголосовал» за большевиков. После этого уже нельзя было утверждать, что власть большевиков – это лишь «внутренняя оккупация» России группой заговорщиков, опирающейся на инородческие и иноверческие элементы. Приходилось признать, что в самом русском народе произошел глубинный раскол, в ходе которого одна часть народа одержала верх над другой. С церковной точки зрения, победила не лучшая часть, но не считаться с этим фактом было уже невозможно. Именно большевики сумели откликнуться на какие-то глубинные (пусть отчасти и греховные) стремления народного большинства и поэтому получили его признание, поддержку кровью.

С позиций веры необходимо было признать, что Всемогущий Бог, устрояющий судьбы народов в соответствии с их свободной волей (без такой свободы вообще не было бы человека и не было бы истории), дал возможность («попустил») одержать победу такой власти, которая сумела выявить и реализовать эти глубинные стремления преобладающей части народа – преобладающей даже не численно, но в смысле энергии и силы своих стремлений. Изменение, в историческом масштабе, характера власти могло происходить лишь по мере изменения самих этих глубинных народных устремлений. Но это уже было не делом политической или военной борьбы, но делом долгого, мирного, терпеливого церковного служения, делом накопления нового духовного и нравственного опыта свободными человеческими личностями, из которых состоит народ.

Когда горькая историческая правда стала очевидной, Церковь нашла в себе силу и смирение, чтобы признать новую власть и начать молиться Богу о помощи в ее государственном служении. И этому уже не могло помешать то, что, вопреки пожеланию Церкви, руководители советского государства оказались атеистами и носителями псевдорелигиозной, конкурирующей с христианством коммунистической идеологии. Здесь проявилось не малодушие и приспособленчество, но верность Богу и готовность в самых тяжких условиях продолжать духовное служение своему народу. С полной определенностью это признание было выражено в так называемом «завещании» патриарха Тихона от 25 марта/7 апреля 1925 г.:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: