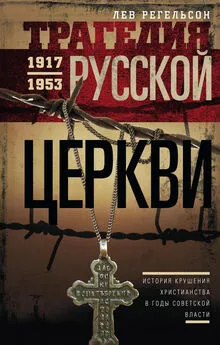

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Название:Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-07496-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. краткое содержание

Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В «Обращении к Поместному собору 1971 г.» священника Н. Гайнова и мирян Ф. Карелина, Л. Регельсона и В. Капитанчука на основании тщательного исследования было показано, что митрополит Никодим с группой богословов на протяжении многих лет развивал и насаждал в Русской церкви новое, соборно не обсуждавшееся учение в духе апокалиптического религиозного коммунизма, в котором давалась новая догматическая формулировка тех основ христианской веры, которые не были сформулированы в Догматах вселенских соборов.

Ни в какой степени не отрицая свободы богословского творчества в Православной церкви, авторы «Обращения», помимо анализа сомнительных аспектов нового учения, указали на тот глубоко тревожный факт, что внедрение нового учения и с ним новой духовности производилось путем целенаправленной смены состава епископата, так что несколько десятков новых епископов были поставлены под влиянием и по выбору митрополита Никодима, пытавшегося таким образом усилить свои позиции среди русской иерархии. При существующей практике иерархического взаимоотношения между патриархом и епископами ничто не могло помешать митрополиту Никодиму, если бы он стал патриархом, сменить весь состав русского епископата. Очередное колебание государственной политики, совершившееся – мы верим – не без Промысла Божьего, помешало митрополиту Никодиму прийти к власти в Церкви и привело к этой власти иерарха более консервативного в отношении богословских новшеств. Однако пережитая опасность с ужасающей очевидностью вскрыла тот факт, что в сознании и в практике Русской церкви, во всяком случае в той ее части, которая административно подчинена Московской патриархии, нет никаких начал, никаких принципов, которые могли бы воспрепятствовать такому духовному насилию над всей Церковью со стороны одного иерарха, вставшего во главе Церковного Управления и пользующегося поддержкой государственной власти.

При всем этом для православного сознания представлялось несомненным, что патриаршество, восстановленное Поместным собором 1917–1918 гг., является величайшим духовным достоянием Русской церкви, так что принципиальный экклезиологический разрыв с патриархом, какими бы личными недостатками патриарх ни обладал, чреват возникновением какой-то глубинной ущербности церковной жизни. Эта ущербность реально переживалась в опыте отделившихся от патриарха группировок Русской церкви, несмотря на сохранение ими чистоты веры, благодатности таинств и свободы от внедрения в Церковь чужеродных ей государственных начал.

Положение казалось безвыходным: ради сохранения одного аспекта церковности необходимо было жертвовать другими – с чем православное сознание примириться не могло, ибо такой вывод означал бы частичное разрушение веры в Церковь.

Невозможность найти положительное разрешение вопроса, оставаясь в рамках привычных понятий и исторических прецедентов, свидетельствовала о том, что Русская церковь поставлена перед лицом глубокого экклезиологического кризиса, выход из которого не может осуществиться иначе, как путем углубления и прояснения православного понимания природы Церкви – в аспекте церковного устройства.

Такое углубление экклезиологического сознания не может быть, однако, достигнуто без приобщения к реальному опыту исторического становления Церкви, в котором и осуществляется откровение Ее природы.

Между тем, в сознании большинства членов Русской церкви в настоящее время имеется зияющий провал церковно-исторической памяти, причем провал этот относится к наиболее содержательному и духовно напряженному периоду русской церковной истории – тому периоду, в который зарождался нынешний церковный кризис и, одновременно, вынашивались возможности его разрешения.

Отсюда становится ясным, что первым шагом к выходу из кризиса должно быть восполнение этого пробела, и лишь приобщение к этому беспрецедентному опыту может дать прочное основание для всех последующих духовных усилий. Работа по осмыслению материала, относящегося к истории Русской православной церкви после Поместного собора 1917–1918 гг., началась сразу же после опубликования «Открытого письма» двух священников и с перерывами продолжалась все эти годы.

Хотя данное исследование непосредственно написано одним человеком, однако автор считает своим правом и долгом назвать тех лиц, которые принимали участие в этом осмыслении: отцы Николай Эшлиман и Глеб Якунин, Феликс Карелин, Виктор Капитанчук и Евгений Барабанов. Каждый из них внес решающий духовный вклад в понимание того или иного аспекта духовных проблем, возникших в связи с этой работой, так что отсутствие одного из названных лиц, скорее всего, привело бы к тому, что данная работа не появилась бы на свет. Соборность процесса осмысления, разумеется, не снимает с автора полной ответственности за понимание и изложение как частных вопросов, так и общих выводов.

Автор выражает благодарность отцу Николаю Педашенко, отцу Сергию Желудкову, а также Анатолию Левитину и ряду других лиц за обсуждение отдельных моментов русской церковной истории, в которых они принимали личное участие; отцам Г. Якунину и Н. Педашенко, а также Е. Барабанову и М. Агурскому за помощь в собирании необходимых документов и книг.

Особо должна быть отмечена роль тех ревностных тружеников, которые посвятили свою жизнь собиранию и хранению уникальных или труднодоступных материалов по истории Русской церкви.

Ценнейший архив таких материалов был изъят следственными органами во время паломничества нескольких участников этой работы в Новый Афон в 1968 г. и до сих пор не возвращен. Потеря, казавшаяся невосполнимой и вынудившая на время отложить работу, милостью Божией была впоследствии возмещена с лихвой [2].

Отметим, далее, те исследования, на которые автор более всего опирался при сборе и анализе исторического материала. Для периода 1922–1924 гг. одним из основных источников явилось фундаментальное исследование А. Левитина и В. Шаврова «Очерки по истории русской церковной смуты 20–30-х годов XX века», тт. 1–3 (М.: Самиздат, 1960), посвященное обновленческому расколу. Богатый, хотя далеко не полный, материал по истории гонения на Церковь в 1918–1925 гг. дает ставшая библиографической редкостью, но и теперь остро актуальная работа А.А. Валентинова «Черная книга» («Штурм небес») (Париж, 1925; с вводной статьей Петра Струве). Незаменимым пособием явилась единственная в своем роде книга протоиерея М. Польского «Новые мученики российские» (Джорданвилль. Т. 1, 1949; Т. 2, 1957). Хотя некоторые духовные установки М. Польского представляются спорными, однако значение этой книги для церковного читателя в СССР, если бы она была ему хоть в какой-то степени доступна, трудно переоценить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: