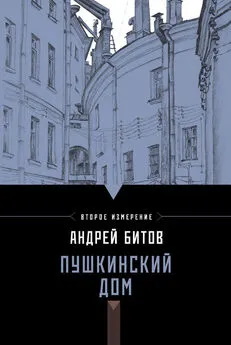

Андрей Битов - Пушкинский дом

- Название:Пушкинский дом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-078751-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Битов - Пушкинский дом краткое содержание

Главный герой романа, Лев Одоевцев, потомственный филолог, наследник славной фамилии, мыслит себя и окружающих через призму русской классики. Но времена и нравы сильно переменились, и как жить в Петербурге середины XX века, Леве никто не объяснил, а тем временем семья, друзья, любовницы требуют от Левы действий и решений…

Пушкинский дом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не могу сказать, почему эта смерть вызывает во мне смех… Что делать? Куда заявить?..

Новый порыв ветра захлопнул с силой окно, острый осколок стекла оторвался и воткнулся в подоконник, осыпавшись мелочью в подоконную лужу. Сделав это, ветер умчался по набережной. Для него это не было ни серьезными даже заметным поступком. Он мчался дальше трепать полотнища и флаги, раскачивать пристани речных трамваев, баржи, рестораны-поплавки и те суетливые буксирчикиоторые в это измочаленное и мертвое утро одни суетились у легендарного крейсера, тихо вздыхавшего на своем при-коле.

Ветер мчался дальше, как вор, и плащ его развевался.

Ветер умчался, но мы вернемся в нашу залу…

От звона разбитого стекла по безжизненному телу пробежала конвульсия и дрожь; раздался звук, напоминавший мычание. Тело выпустило из рук пистолет, с трудом высвободило из-под себя вторую руку и, упершись обеими в пол, попробовало приподняться. Но – рухнуло, со стоном.

Так еще в бессилии полежав, оно ощутило наконец холод и неудобство и более решительно приподнялось на руках. Покрутило головой, помычало и еще лишенным сознания взором уперлось перед собою в пол. Перед глазами оказалась толстая папка, служившая в эту ночь изголовьем. Человек (назовем теперь так наше «тело») долго и тупо смотрел на эту папку. На ней был наклеен белый квадратик с четкой надписью: М.М. МИТИШАТЬЕВ. ДЕТЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В РУССКОЙ РОМАНИСТИКЕ 60-х ГОДОВ (ТУРГЕНЕВ, ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ДОСТОЕВСКИЙ), диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук…

Человек, будто что-то наконец сообразив, будто что-то пролетело в его сознании и связало его жизнь с сегодняшним утром, будто испугавшись и все еще не веря… вдруг резко перевернулся и сел.

Раз уж он повернулся к нам лицом, мы не можем больше продолжать делать вид, что это мог быть кто-нибудь еще, кроме Левы. Это был Лева. Хотя, может, и не было преувеличением, что мы его не сразу узнали, – мы его никогда еще таким не видели…

Он стремительно приходил в сознание (почему-то принято в таких случаях писать «постепенно» или даже «медленно»). Не дай бог вам когда-нибудь проделывать это с той же скоростью. Он приходил в сознание – сознание приходило к нему. Они сближались, как в дуэли. До «барьера» было уже недалеко. (Это, однако, странный каламбур: неприятно приближаться к барьеру сознания оттуда , с той его стороны.)

Он обвел взглядом залу: рассыпанные рукописи, лужи, растоптанный гипс, битое стекло, – классический ужас выразил его взгляд, лицо, и без того бледное, побледнело так, что мы перепугались, не потеряет ли он сознание.

Лева вскочил и со стоном ухватился за голову. Это была спасительная боль: она отвлекла его. Он стоял, пощупывая голову, там была здоровая шишка, причиненная вчера шкафом. Впрочем, ничего серьезного: он жив, наш герой… Он взглянул в окно – окно взглянуло на него.

Он подходит к окну, из которого ужасно дует. Он еще не вполне он: он подходит для себя еще в третьем лице… Выглядывает. Нет, сегодня там уже не идет Фаина… Холодный ветер еще проясняет нам Леву. Мы на него дышим и протираем тряпочкой. Он – отчетлив. Бедная погода за окном совсем осатанела.

Сознание выстрелило. Дым рассеялся. И мы видим Леву…

Лева поворачивается к нам. И это уже он, он – сам. Смертельная ровность на его челе. Кажется, он все вспомнил. Он смотрит перед собой невидящим, широкоразверстым взглядом в той неподвижности и видимом спокойствииоторое являет нам лишь потрясенное сознание. Ему холодно, но он не замечает этого. Однако его бьет жестокий озноб.

«Что делать! – думает, пожалуй, он… – Что делать?»

А что делать?..

«Это – конец», – думает Лева, не веря в это.

( Курсив мой. – А.Б.)

И впрямь, это конец. Автор не шутил, пытаясь убить героя. Лев Одоевцев, которого я создал, – так и остался лежать бездыханным в зале. Лев Одоевцев, который очнулся, так же не знает, что ему делать, как и его автор не знает, что дальше, что с ним – завтра. Детство, отрочество, юность… а вот – и ВЧЕРАпрошло. Наступило утро – его и мое, – мы протрезвели. Как быстро мы прожили всю свою жизнь – как пьяные! Не похмелье ли сейчас?..

Настоящее время губительно для героя. И в жизни герои населяют лишь прошлое, литературные же герои живут лишь в уже написанных книгах. Жалкое современное, трамвайное зрелище бывшего аса не докажет нам, что герой – жив. Не так же ли убога попытка написания второго тома (хромое слово «дилогия»…), как жизнь после подвига?

Собственно, уже задолго до окончательной гибели нашего героя реальность его литературного существования начала истощаться, вытесняясь необобщенной, бесформенной реальностью жизни – приближением настоящего времени. Как только мы наконец покончили с предысторией и приступили к собственно сюжету (анекдоту) третьей части, то и вышел анекдот: «Приходит Бланк к князю Одоевцеву, а там Митишатьев»… Тут и произошел окончательный обрыв Левиной тающей реальности. И лишь их чудовищные организмы, выдержавшие такую пьянку, то есть та нереальность, к которой они сами прибегли (опьянение), позволила автору дотянуть до конца.

Я хочу сказать, что то, чего мы сейчас достигли, началось уже давно, так давно, как только мы в силах помнить. Пользуясь языком наших растениеводов литературы, в романе «зрели ростки будущего, уходящего корнями в прошлое». И вот нам не откусить от этой будущей смоквы. И с запальчивостью того, кто не нам чета, и мы говорим: «Засохни!»

Да и по законам построения литературного произведения он действительно окончен, наш роман. Мы достигли «пролога», то есть уже не обманываем читателя ложным обещанием продолжения. Мы вправе отложить перо – еще более вправе читатель отложить роман. Он его уже прочел. Пусть остановит именно здесь свое впечатление от целого и ограничится им. А если он такой уж мой друг, что последует за мною дальше, пусть отобьет в своем сознании эту границу и сделает все свои выводы прежде, чем продолжит. Ибо погиб или воскрес наш герой в последней строке – ничто, кроме личного вкуса, уже не руководит дальнейшим повествованием – логика развития исчерпана, вся вышла. Собственно, и вся наша негодная попытка продолжения – как раз и есть попытка доказать самому себе, что продолжение невозможно, попытка скорее литературоведческая, чем литературная: герой кончился, но мы-то прижились под академическим сводом и еще некоторое время потопчемся и помедлим из-под него выйти. Все, что я написал до сих пор, я написал для него, Воображаемого, пусть даже он меня извинит или идет к черту – я хочу немножко и для себя, невообразимого, для своего уяснения, для своей чистой совести: я хочу изгнать запах писательского пота, того усилия, с каким заставлял Воображаемого сопереживать романные события как действительные. В этом для меня, видите ли, честность: образ и должен быть образ: он может быть вызван, но не должен существовать, облепив действительность, на правах реальности. Хотя бы потому не должен, что реальность – есть и меняется каждую, даже самую крохотную, секунду, а однажды вызванный образ застыл если и не навек, то на бумаге, то есть на ее век. Я, видите ли, не претендую на власть, которой уже добился. И если кто-нибудь решит, что он, как я, я, я его предупредил. Пусть не сердится, если окажется, что он – не я. Итак, Лева-человек – очнулся, Лева-литературный герой – погиб. Дальнейшее – есть реальное существование Левы и загробное – героя. Здесь другая логика, за гробом, вернее – никакой. Действие законов завершено неизбежностью исполнения последнего – смерти. Что там, дальше, никто не знает, и никто из большинства не поделился с нами, с живущим меньшинством. Мы шествуем в небольшой процессии за останками моего героя – существование его чрезвычайно предположительно. Здесь, за этой границей, за которой никто еще из нас не побывал, как в будущем, – все приблизительно, зыбко, необязательно, случайно, потому что здесь не действуют законы, по которым мы жили, пишем и читаем, а действуют законы, которых мы не знаем и по которым живем. Я не хочу никого задеть, но здесь очевидно проступает (на опыте моего героя), что живая жизнь куда менее реальна, чем жизнь литературного героя, куда менее закономерна, осмысленна и полна. Вот мы и вступаем в полосу жизни Льва Одоевцева, когда он перестал быть созданием разума, а сам его приобрел и не знает, к чему приложить, то есть стал почти так живым, как мы с вами. И это весьма бредовая наша рабочая гипотеза для дальнейшего повествования, что наша жизнь – есть теневая, загробная жизнь литературных героев, когда закрыта книга. Впрочем, такая гипотеза отчасти подтверждается самим читателем. Потому что если увлеченный читатель сопереживает написанное в прошлом о прошлом как реальность, то есть как настоящее (причем почти как свое, личное), то нельзя ли софистически предположить, что настоящее героя он воспринимает как свое будущее?..

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: