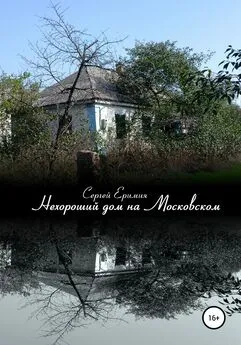

Ирина Суворовская - Ещё один нехороший дом

- Название:Ещё один нехороший дом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005643346

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Суворовская - Ещё один нехороший дом краткое содержание

Ещё один нехороший дом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Через Никулино проходила дорога, ведущая в Горицкую Слободу. В сельцо она попадала из деревни Макутиной, а Макутина – в свою очередь – являлась точно такой же частью пути, берущего начало в уездном городе Кириллове. Макутинская дорога пересекала Гремиху, заглядывала в Никулино, выбиралась из него сквозь пашни, тянулась вдоль безымянной реки, вновь рассекала пашни и большой ручей, пока не оказывалась в Горицкой Слободе. Горицы и Кириллов в то время связывали сразу три направления, самый короткий путь шёл через деревню Маурину.

Никулино нанесли на карту Новгородской губернии 1847 года, подписав как «сельцо» 3 3 Сельцом называли маленькое селение, деревеньку без церкви. Как правило, оно состояло из помещичьей усадьбы и нескольких изб, в которых жила дворня, то есть дворовые крестьяне, служившие помещику.

, но обозначив «малой деревней», в которой насчитывалось менее двадцати дворов. Семью годами позже архиепископ Макарий Миролюбов, описывая горицкие окрестности в вестнике Императорского русского географического общества, сделал акцент на «замечательной усадьбе» и «огромном каменном трёхэтажном доме помещика Лескова», находящемся вблизи Федосьина Городка 4 4 Федосьин Городок – село, некогда расположенное на левом берегу реки Шексны на вершине высокого холма, известное ещё с XIV века. Впоследствии – родовое имение дворян Золотиловых.

, что на реке Шексне.

А дальше было известно лишь то, что во второй половине XIX столетия в двух-трёх верстах от Горицкого монастыря у семьи Тюменевых появился дом с отдельно стоящим каменным флигелем. Вероятно, и в наше время есть на свете человек, способный рассказать нам о том, при каких обстоятельствах всё случилось; эту историю мы выслушали бы с огромной радостью, но уж больно велик риск нарваться на словоблудие. Оттого и вопрос возникновения тюменевского дома на Мауриных горах 5 5 Маурины горы – местность, левый берег реки Шексны, покрытый высокими холмами. Упоминались в XVI веке: «Да около Федосьина городка на Мауриных горах [деревни]». Некоторые из перечисленных деревень впоследствии находились/находятся в относительном соседстве с местечком Никулино, например, Пружинино, Трофимово, Сандырёво. Другие располагались гораздо дальше: Добрилово, Зауломское, Суховерхово. Точные границы местности неизвестны. В наше время в местном обиходе используется только ороним «Маура» для обозначения конкретной горы, расположенной в двух километрах от Гориц и в четырёх от Никулина.

будем считать временно закрытым – появился и появился!

После смерти Фёдора Ильича его дела в Рыбинске перешли к внуку Николаю Ионовичу (Иона скончался раньше отца). Наследник не пустил деньги на ветер, а спокойно управлял имуществом и капиталом за себя и за больного брата, не забывая оказывать поддержку родному городу.

Вместе с женой Ираидой Капитоновной, тоже происходившей из купеческой семьи, Николай Ионович регулярно жертвовал средства церквям, приютам, богадельням, больницам и учебным заведениям Рыбинска. Обеспечивал одеждой, обувью и продуктами нуждающихся, гасил долги и даже отказывался от собственных владений в пользу других. Репутация благотворителя в какой-то степени заслонила все другие ипостаси Николая Ионовича, хотя кроме дел купеческих его – как и деда – всерьёз занимала общественно-политическая жизнь Рыбинска.

Покровительство Тюменевых простиралось за пределы родной Ярославской губернии. И однажды в «Новгородских епархиальных ведомостях» появилось распоряжение:

«Настоятельнице Воскресенскаго Горицкаго монастыря Игуменiи Ниле разрешена ремонтировка каменнаго двухъ-этажного дома, для помещенiя въ немъ болящихъ и престарелыхъ сестеръ обители, на средства г-жи Тюменевой, 16 Iюля».

Сообщение проскользнуло в печать во второй половине августа 1886-го. Настоятельница Нила к тому времени управляла монастырём чуть больше года; по крайней мере, так официально сообщалось 6 6 Летом 1885 года в «Новгородских Епархиальных Ведомостях» (№12—13) сообщалось: «Указомъ Святейшаго Правительствующаго Синода отъ 21 Iюня сего 1885 года за №2170 на вакантную должность Настоятельницы Горицкаго женскаго монастыря назначена Казначея сего монастыря монахиня Нила съ возведенiемъ въ санъ Игуменiи». Любопытно, что через месяц в тех же «Ведомостях» появилось повторное сообщение: «Настоятельница Горицкаго монастыря монахиня Нила возведена въ санъ Игуменiи, 22 Iюля».

. Однако до своего нового назначения монахиня восемь с половиной лет 7 7 «Монахиня Воскресенскаго Горицкаго монастыря Нила определена Казначеею онаго 16 Декабря». «Новгородские епархиальные ведомости», №24 от 30 декабря 1876 года.

состояла в должности «казначеи». Игуменья, в миру Елизавета Ускова, была дочерью московского купца и – надо полагать – умела правильно обращаться с имуществом.

Став настоятельницей, она принялась облагораживать вверенную ей обитель, насколько позволяли возможности. По прошествии четырёх месяцев после возведения в сан Нила-Елизавета добилась разрешения на небольшое переустройство двухэтажной тёплой Покровской церкви 8 8 «Настоятельнице Воскресенскаго Горицкаго монастыря Игуменiи Ниле разрешено на монастырскую неокладную сумму устройство входа въ верхнiй этажъ каменной двухъэтажной церкви въ честь Св. Архангела Михаила и Iоанна Предтечи внутри церковнаго зданiя, вместо существующей наружной лестницы, 17 Ноября». «Новгородские Епархиальные Ведомости», №23 от 15 декабря 1885 года. Небольшое уточнение: наружная лестница имелась у двухэтажной каменной Покровской церкви с приделами во имя Архангела Михаила и Иоанна Предтечи.

, а через год Горицкий Воскресенский монастырь получил в дар усадьбу купцов Тюменевых.

Владения, очевидно, находились к тому времени в некотором запустении. Николай Ионович с Ираидой Капитоновной отнеслись к делу серьёзно и выделили деньги на необходимый ремонт здания, а ещё на устройство домовой церкви в «новом Богаделенном доме». Её решили разместить на втором этаже – в том крыле, где сквозные окна позволяли ловить солнечный свет до самого последнего луча.

Всё устроилось великолепным образом. Одно из трёх восточных окон заложили кирпичом – с этой стороны находилась алтарная часть. Очевидно, тогда же внутрь стены спрятали деревянный жёлоб, связывающий домовую церковь с комнатой первого этажа. Стены и потолок просторной залы покрылись чудесными изображениями. Мастера, создававшие никулинские фрески, обратились к самой нежной палитре цветов и оттенков, из-за чего даже спустя сто лет безо всякого вмешательства был свеж и прекрасен лик Божией Матери, светла и невесома «Новозаветная» Троица, пережившая многие и многие события.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: