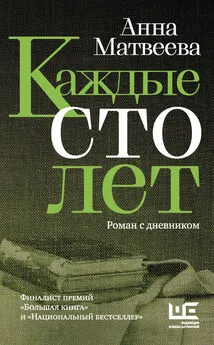

Анна Матвеева - Каждые сто лет. Роман с дневником

- Название:Каждые сто лет. Роман с дневником

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-134082-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Матвеева - Каждые сто лет. Роман с дневником краткое содержание

«Каждые сто лет» – «роман с дневником», личная и очень современная история, рассказанная двумя женщинами. Они начинают вести дневник в детстве: Ксеничка Лёвшина в 1893 году в Полтаве, а Ксана Лесовая – в 1980-м в Свердловске, и продолжают свои записи всю жизнь. Но разве дневники не пишут для того, чтобы их кто-то прочёл? Взрослая Ксана, талантливый переводчик, постоянно задаёт себе вопрос: насколько можно быть откровенной с листом бумаги, и, как в детстве, продолжает искать следы Ксенички. Похоже, судьба водит их одними и теми же путями и упорно пытается столкнуть. Да только между ними – почти сто лет…

Каждые сто лет. Роман с дневником - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Игра в маньяка

Мы живём в Орске уже вторую неделю. Димка с утра на рыбалке, а у нас с бабушкой «тихий час», и я прячусь в сарае, где есть небольшой диванчик и целые залежи журналов «Крокодил» и «Здоровье». Это несколько примиряет меня с действительностью, как сказала бы героиня библиотечной книги, которую я сейчас читаю. И ещё я тут пишу дневник.

Когда ждали поезд, мама вдруг начала гладить меня по голове, что было странно, потому что обычно она никогда так не делает. Мама зашла с нами в купе, и мне в какой-то момент показалось, что она тоже едет в Орск. Но проводница крикнула, что через две минуты отправляемся, и вот мама уже стоит на перроне (а шторки грязные, а Димка уже ест курицу) и машет нам с таким жалобным лицом, что я чуть не заплакала…

Мы с Димкой лежали на наших верхних полках, смотрели каждый в своё окно и, пока не стемнело, считали животных. По правилам игры можно считать всех, кроме собак и кошек. Лошади, овцы, коровы, свиньи… Я попросила брата рассказать ещё о маньяке, и он согласился. Оказывается, папа Димкиного одноклассника Серёжи Сиверцева ведёт расследование по делу этого убийцы, но преступник попался исключительно хитрый, его так просто не возьмёшь. Вот уже несколько лет маньяк орудует в Свердловске: убивает один раз в год, обычно в мае. В каком-нибудь городском парке весной находят задушенную девушку, над которой маньяк «надругался» (не очень понимаю, что это значит).

С вокзала мы шли пешком. Я бежала впереди всех по пыльной дороге, которая снится мне зимой в Свердловске: во сне она длинная-длинная, а на самом деле мы проходим её минут за пятнадцать, и вот уже видно зелёную крышу бабушкиного дома. Бабушка Нюра многие годы работала главным бухгалтером на мясокомбинате, и её в коллективе очень ценили, уважали и слушались. Я тоже уважаю бабушку, но не могу сказать, что люблю её как маму или папу. С бабушкой только расслабишься, как она тут же отругает тебя на ровном месте или начнёт ворчать на маму, чего я терпеть не могу. Моя мама – прекрасный человек, это все говорят. А бабушка смотрит на свою дочь какими-то другими глазами. Мама не любит приезжать в Орск, я знаю. Может потому, что она каждый год одна белит извёсткой в бабушкином доме стены? И у неё болят руки от холодной воды, в которой надо полоскать бельё. Здесь из крана течёт только холодная вода.

Удивительное дело, как отличаются две моих бабушки, мамина и папина! Я не представляю себе, чтобы орская баба Нюра вела дневники, и не могу вообразить, чтобы Ксеничка Лёвшина ругала своего внука за то, что он слопал нужный в хозяйстве семенной помидор! Хотя я знаю папину маму только по её детским дневникам, а до взрослых ещё не дошла…

Жаль, что я не взяла с собой хотя бы пару тетрадок из тайника! Читать здесь кроме «Крокодила», «Здоровья» и старых, ещё маминых детских книжек совершенно нечего, и в библиотеке Дома культуры железнодорожников тоже мало интересного. Правда, в читальном зале мне дали Большую советскую энциклопедию на букву «М». Я переписала: слово маньяк произошло от маниакально (фр. maniaque , от греч. mania – безумие, восторженность, страсть) и означает «человек, одержимый болезненным односторонним пристрастием, влечением к чему-либо». Не могу сказать, чтобы это мне что-то прояснило, по-моему, тот, кто сочинял на букву «М», не очень хорошо представлял себе, кто такие маньяки…

Я научила Раю и Светку с другого конца улицы играть в маньяка. Одна из нас не спеша гуляет на пригорке, ловит кузнечиков, собирает цветы. Вторая нападает на неё и, надругавшись , убивает (ругаемся мы настоящими матерными словами, но без голоса, как будто у телевизора выключили звук), а третья потом приходит на место преступления как милиционер. Маньяку нужно успеть спрятаться до того, как появится милиция, – в общем, игра получилась невероятно увлекательная, уж во всяком случае лучше, чем все эти «колечки» и «цепи кованые»!

Мне больше нравится быть маньяком или милиционером, а вот жертвой – не очень. Хотя в этом тоже есть какое-то странное волнение… Скорее бы кончился этот «тихий час», который зачем-то придумала бабушка, и можно будет позвать девочек гулять. Впрочем, в сарае, с его журналами, мухами и укропом, который сушится на расстеленных газетах, мне тоже неплохо. «Крокодил» я пролистываю быстро, все карикатуры там довольно скучные – про несунов, взятки, конец квартала и премии. Зато мне нравится читать названия зарубежных журналов, из которых здесь перепечатывают шутки: «Канадиан бизнес», «Ойленшпигель», «Панч», «Рогач», «Пуркуа па»… Однажды я обязательно приеду в какую-нибудь зарубежную страну, куплю в киоске журнал «Пуркуа па» и вспомню, как читала его в бабушкином сарае…

Почему бы и нет?

Лелива

Прежде чем продолжить рассказ о детстве моей матери, я должна записать несколько важных слов о фамильном гербе Лёвшиных. Здесь есть чудесная и звучная перекличка, потому как на нём изображается символ «лелива» – что за прелесть это переливчатое слово! И как оно созвучно Лёвшиным…

Переписываю из книги А. Б. Лакиера «Русская геральдика», что дал мне папа: «Лелива ( Leliwa ) состоит из положенных в голубом поле шестиугольной звезды, цвета золотого, и под нею же золотого же полумесяца, рогами обращённого вверх. Нашлемник из павлиньих перьев, на которых повторяется та же фигура. Это знамя, общее многим славянским племенам, есть вместе и герб Иллирии. Польские геральдики утверждают, что леливу принёс с собою в XI столетии с берегов Рейна некто Тицимир, который, основав в Польше город и породнившись с польскими фамилиями, сообщил им свой герб. Ср. гербы Белозерских, Таракановых, Тарновских и т. д.».

И дальше: «Из немцев, равно как из Цесарии, Бархатная книга выводит очень много таких родов, которые по всем приметам выехали в Россию из Пруссии и других славянских земель… Много также признаков славянского происхождения носят на себе гербы Безобразовых, Мавриных, Наумовых и Лёвшиных… Что же касается Лёвшиных, то их производят от выехавшего к великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому из Швабии Сувола Лёвенштейна. Поэтому первоначально употреблялся в их роде герб Лёвенштейнов, т. е. лев, стоящий на задних лапах и увенчанный короною, а впоследствии герб их изменился и утверждён в царствование государя императора Павла Петровича. Он употребляется Лёвшиными доныне: щит разделён двумя горизонтальными чертами, соединёнными на средине щита, и третью рассечён пополам. Затем из трёх частей в верхней изображён герб-лелива, т. е. звезда над луною; в нижней части в правом, красном поле виден выходящий с левой стороны до половины белый орёл с распростёртым крылом; а в левом, голубом, поле стоящий чёрный медведь держит в передних лапах серебряный меч. Тот же медведь до половины виден и в нашлемнике».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анна Матвеева - Каждые сто лет. Роман с дневником [litres]](/books/1143263/anna-matveeva-kazhdye-sto-let-roman-s-dnevnikom-l.webp)