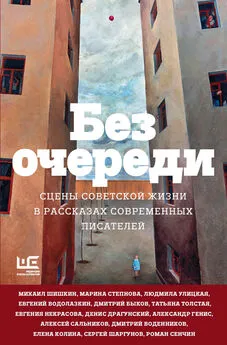

Людмила Улицкая - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей

- Название:Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-137571-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Улицкая - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей краткое содержание

Новый сборник продолжает традиции бестселлеров “Москва: место встречи”, “В Питере жить” и “Птичий рынок”.

“Без очереди” составлен из рассказов и эссе о советской эпохе. Время действия – молодость, место – одна шестая часть суши. Авторы этой книги – пионервожатый Евгений Водолазкин, модница Людмила Улицкая, Александр Генис, путешествующий по республикам автостопом, Марина Степнова, очутившаяся в южной сказке Молдавской ССР, студент Алексей Варламов, давший присягу служить Советскому Союзу, Михаил Шишкин, сочинивший поэму о далеком Райцентре, а также Андрей Филимонов, Ольга Вельчинская, Глеб Шульпяков, Михаил Бутов, Елена Долгопят, Дмитрий Захаров, Василий Снеговский, Иван Цыбин, Наталья Зимянина, Светлана Мосова, Марина Попова и многие другие…

Издание иллюстрировано рисунками писательницы и художницы Саши Николаенко.

Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Особым шиком считалось выпить столько вина, чтоб на сданную посуду можно было купить еще одну бутылку. Это в интеллигентном народе называлось “вторая производная”.

Когда человек жаловался на безденежье, он говорил: “Прямо хоть иди бутылки сдавай”. И это были не просто слова – на сданные бутылки можно было продержаться до зарплаты. Пустая пивная бутылка стоила 12 коп., а буханка самого простого ржаного хлеба – столько же (батон белого – 13 коп., буханка “орловского” или круг “обдирного” – 14 коп.). Пакет молока – 16 коп. Проезд на метро – пятачок, в троллейбусе – четыре копейки, в трамвае и вовсе три. Сдал три бутылки – день прожил. Не умер с голоду, по крайней мере.

С одной стороны, конечно, приятно. В самых крайних обстоятельствах не надо бежать работать за скудную поденную оплату, и даже не надо просить Христа ради. Можно просто сдать бутылки. Невыносимая легкость бытия. Но если хорошенько подумать, то становится ясно: буханка хлеба по цене пустой бутылки – это разврат. Люди отучались ценить трудовую копейку.

Но где их взять, эти бутылки?

Да где угодно! Стеклянная валюта торчала из урн, стояла на лестничных клетках, валялась под скамейками на бульварах и стадионных трибунах. Везде, где люди пили. Советские граждане были небогаты, но не скаредны и, если можно так выразиться, экономически парадоксальны. С одной стороны, покупка “Столичной” считалась бессмысленным транжирством. С другой, опорожненную бутылку очень часто выбрасывали с легким сердцем. Особенно это касалось винных и водочных (они же пивные) бутылок; посуду из-под кефира и молока носили в молочный магазин на обмен. Понятное дело: спиртное пили легкомысленные мужчины, молоком распоряжались бережливые женщины.

Сдача бутылок была особым промыслом. Особенно в праздничные дни, когда по аллейкам парков рыскали потертые граждане с рюкзаками и металлическими тросточками – чтобы легче нащупать пустую бутылку в траве, палой листве или в куче бумажного мусора. Самым золотым дном были стадионы в дни матчей.

Говорили, что существует особая “бутылочная мафия”, и что все самые урожайные территории тщательно поделены на сферы влияния и распределены между своими людьми, и что горе постороннему, который заявится с кошелкой в Петровский парк (около стадиона “Динамо”). Не знаю, как насчет мафии, но ссоры между сборщиками бутылок наблюдал не раз – поскольку жил неподалеку от этого стадиона. Правда, эти конфликты были похожи не на мафиозные разборки, а скорее на скандал между Паниковским и Шурой Балагановым. Все было жалобно, полупьяно и слабосильно.

Но собрать бутылки – это полдела. Их надо было еще подготовить к сдаче. Не принимались бутылки со сколами на горлышках. Опытный приемщик стеклотары выстраивал перед собой бутылки в два ряда и пробегал по ним пальцами, как пианист по клавиатуре. И безошибочно отбраковывал негодные. Сколы появлялись потому, что не у всякого выпивохи была карманная открывалка или хотя бы перочинный ножик. Пиво открывалось ключами, хитро сложенными двумя столовскими вилками или просто путем ковыряния о твердый предмет – дверную ручку или радиатор отопления.

Отсутствие карманных открывалок приводило еще к одной неприятности: вместо того чтобы вытащить пробку, ее пальцем пропихивали внутрь бутылки. Такие бутылки не принимались. Однако находились умельцы, которые вытаскивали эти пробки тонкой проволочной петлей. Или даже шнурком от ботинок. Сам видел!

Теперь бутылки практически не сдают. Невыгодно. Ни сдатчикам, ни производителям алкоголя. За бутылку дают от сорока копеек до рубля пятидесяти. Сами считайте, сколько надо сдать, чтоб наскрести на пиво. Пивным фабрикантам тоже морока – сданную бутылку надо отмыть, отодрать этикетку. А новенькая, готовая к розливу бутылка со стекольного завода обходится не дороже двух рублей. Экономически все понятно.

Хотя с экологической точки зрения “оборотная бутылка” гораздо лучше, чем пластик и горы битого стекла. Наверное, какой-то выход будет найден. Но явно не завтра.

А теперь давайте вспомним карманные открывалки.

Во времена моей молодости был такой предмет, выточенный из титанового сплава. Штопор и открывалка в виде двух маленьких цилиндров. Они развинчивались, появлялся собственно штопор, а его футляр продевался в полукруглую проушину и становился поперечной рукояткой. Сама же проушина играла роль открывалки для пивных бутылок. В свинченном виде это был аккуратный брелок.

Эта штука называлась “бойцовка”. Потому что бойцами у нас назывались активисты по части выпивки. Не столько по части выпить, сколько по части раздобыть.

Надобно сказать, что советские времена были не слишком удобными в смысле купить что-нибудь из выпивки. Это теперь полнейший ассортимент на каждом углу, семь дней в неделю, до одиннадцати вечера. А тогда и ассортимент был куда беднее и магазинов сильно поменьше. И работали они, как правило, до семи вечера. Ну, до восьми. До десяти работал только Елисеевский магазин на улице Горького. А до одиннадцати – Смоленский гастроном на углу Арбата и Садовой. И точка. Как в анекдоте про иностранца в Ленинграде в 70-е годы. “Где тут ближайший ночной клуб?” Милиционер, хорошенько подумав: “Ближайший? Пожалуй, в Стокгольме”.

Однажды мы сидели у моей однокурсницы Лены в ее квартире на “Речном вокзале”. Вернее, пять остановок на автобусе от метро “Речной вокзал”. К половине двенадцатого уже всё допили. Страшно хотелось добавить. А взять негде, и от этого хотелось еще сильнее. И тут я вспомнил, что на аэровокзале, на Ленинградском проспекте, круглосуточно работает кафе. И там, в принципе, должно быть.

– Ну ты боец! – и все стали собирать деньги.

– Кто поедет? – легкомысленно спросил я.

– Ты и поедешь! – закричали все.

Сложились. Всего набралось рублей десять. Ого! Предательская мысль: купить две бутылки водки у шофера такси – был у них такой промысел, и бутылка стоила пять рублей. Но я же говорю – советский человек был экономически парадоксален, и поэтому я эту мысль сразу отбросил.

Я взял с собой двух девочек для храбрости и веселья. До аэровокзала домчали на автобусе, на метро и потом еще три остановки на троллейбусе: это между метро “Аэропорт” и “Динамо”. Переходим пустую площадь. Заходим. Кафе закрыто, естественно. Но зато работает буфет. Народу никого. И продается болгарское “Каберне”! Сорок копеек стакан! Ура, какое счастье! Но только в розлив. Строго. Бутылками ни-ни. Обещаю целый рубль сверху. Тетка крепка, как кремень. Она, дескать, за бутылки отчитывается. “Так скажете, что разбили!” – “А где осколки?”

Что же делать-то?! И тут я вспоминаю, что утром ездил в зоомагазин за рыбками для маленькой сестры. Нужных рыбок не было, а пластиковые пакеты у меня в кармане. Прочнейшие, специальные, емкие!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Людмила Улицкая - О теле души [Новые рассказы] [litres]](/books/1073265/lyudmila-ulickaya-o-tele-dushi-novye-rasskazy-litr.webp)

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/1099254/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk.webp)

![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/1148634/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v.webp)