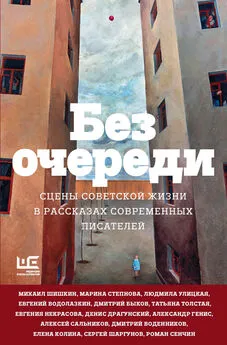

Людмила Улицкая - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей

- Название:Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-137571-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Улицкая - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей краткое содержание

Новый сборник продолжает традиции бестселлеров “Москва: место встречи”, “В Питере жить” и “Птичий рынок”.

“Без очереди” составлен из рассказов и эссе о советской эпохе. Время действия – молодость, место – одна шестая часть суши. Авторы этой книги – пионервожатый Евгений Водолазкин, модница Людмила Улицкая, Александр Генис, путешествующий по республикам автостопом, Марина Степнова, очутившаяся в южной сказке Молдавской ССР, студент Алексей Варламов, давший присягу служить Советскому Союзу, Михаил Шишкин, сочинивший поэму о далеком Райцентре, а также Андрей Филимонов, Ольга Вельчинская, Глеб Шульпяков, Михаил Бутов, Елена Долгопят, Дмитрий Захаров, Василий Снеговский, Иван Цыбин, Наталья Зимянина, Светлана Мосова, Марина Попова и многие другие…

Издание иллюстрировано рисунками писательницы и художницы Саши Николаенко.

Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все твои наблюдения и соображения справедливы. По идее Ламот-Фуке и Жуковского – все простые, земные вещи и события для существа с живою душой должны быть исполнены особой прелести и очарования. Бертальда может скучать, если нет развлечений, праздников, необычных событий. Но может ли скучать Ундина? – конечно, нет! Потому что ход обычных, будничных дел и событий полон для нее глубокого смысла. Ундина с любовью принимает мир самых простых вещей и дел, всему тихо радуется, всем готова помочь. Вот и оказывается, что она земная – в самом высоком смысле слова…

Делаю вывод: в это время читала “Ундину” … А дед работал над очередными книжными иллюстрациями. И пророчески писал мне:

Подрастешь – и ты будешь работать лапками. Что может быть лучше работы? Она и кормит, и поит, и крышу дает над головой. Работа – убежище от всех грустных мыслей, и всех огорчений. Работу надо любить. От работы получаются книжечки. А книжечки нас утешают, радуют. Мы ими гордимся, как детками и внуками. То-то, котик светлый! Самый сердечный привет от меня тете Пане. Я предвижу, что ты вернешься домой этакой крестьяночкой: основные разговоры будут о скоте и навозе. И это – очень, очень хорошо!

Когда много лет спустя я прочитала статью Лотмана “Декабрист в повседневной жизни”, я вспомнила своего деда. Прожившего в волошинском коктебельском доме три предреволюционных года, ходившего с Максом на этюды и вернувшегося полным антропософских идей, которые проросли в моем двоюродном брате, лежащем теперь на маленьком кладбище в Дорнахе около Гётеанума, где он жил и работал, став адептом Рудольфа Штайнера и одним из шести великих магистров ордена. И тогда меня поразило замечательно точное рассуждение Лотмана: “…подлинно хорошее воспитание культурной части русского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущемленности, которые психологически обосновывали базаровские замашки разночинца. С этим же была связана и та, на первый взгляд, поразительная легкость, с которой давалось ссыльным декабристам вхождение в народную среду, – легкость, которая оказалась утраченной уже начиная с Достоевского и петрашевцев… Эта способность быть без наигранности, органически и естественно «своим» и в светском салоне, и с крестьянами на базаре, и с детьми составляет культурную специфику бытового поведения декабриста, родственную поэзии Пушкина и составляющую одно из вершинных проявлений русской культуры…”

…Я сижу на раздвоенном стволе и грызу яблоки. Они еще не совсем созрели, но их вкус я буду потом помнить долгие годы. Я спрашивала, какой это сорт. Мне ответили: “Опороть”. На всех рынках я тщетно искала эту “опороть”, искала во всех энциклопедиях. Потом нашла. Это оказался “апорт”.

Но не так много времени проводила я на своей яблоне. Неожиданно я втянулась в крестьянскую работу.

Это получилось как-то само собой. Попросилась в поле посмотреть. Стоять и глазеть было стыдно, начала помогать. Все поначалу умилялись, мол, барское дитя развлекаться изволит. В общем, типа Льва Николаевича “пахать подано, ваше сиятельство”. Разозлилась ужасно. Назавтра повязала по-здешнему косынку и попросила грабли – ворошили сено. Через неделю уже никто не удивлялся, все только радовались лишним, пусть и слабеньким рабочим рукам.

Я страшно боялась ездить на возах. С вершины даже лошадь, его тянущая, казалась игрушечной, а сено, хоть и туго свитое веревками, ходило ходуном и кренилось набок при каждом повороте. Идти было далековато, ныли руки в мозолях, гудели ноги, и так заманчиво было влезть на стог и, покачиваясь, плыть над лошадью и бабами с граблями на плечах. Но необъяснимый страх не пускал меня наверх. Это было в первый приезд. А во второй я писала домой:

“Год на год не робит”, как тут говорят, засуха, с сеном совсем плохо, беда. В прошлом году с ног валились от сенокоса, только успевали между дождями ворошить да копны копить, а теперь всё наоборот. Наконец разделили проценты сена. Намерили пайки. Сейчас начали возить. Сегодня будем класть большой стог возле двора.

Летний день год кормит. Одновременно с сенокосом надо было думать о том, как согреть дом зимой. С дровами было сложно. Хоть и пели “Шумел сурово брянский лес”, и нарекли эти места партизанским краем, а на заготовку дров надо было получать разрешение – чуть ли не на рубку каждого дерева. Зато торфа было в избытке – не ленись копать! Как торф роют – не видела, зато про сушку знаю все. Уже немного подсохшие брикеты – черные кирпичики с резким специфическим запахом – складывали в невысокие пирамидки определенным образом, как бы в шахматном порядке, чтобы они хорошо продувались ветром. Через неделю-другую их перекладывали, чтобы просушить другие стороны. Это называлось кольцевать торф. По времени совпадало это с сенокосом. Главное – не было бы дождей! А ближе к осени торфяные кирпичики складывали в высокие штабеля – кубовали. На самый верх я уже класть не дотягивалась – были они выше моего тогдашнего роста. Ближе к дому под навес перевозили торф после первых морозов…

Дня три стоит хорошая погода, и все спешат закубовать торф. В прошлом году я боялась класть стенки, а только середину, а в этом уже клала всю стенку сама. Впрочем, что вам объяснять, вы ведь всей технологии не знаете.

А потом я заболела. Простудилась. Поднялась температура. Тетя Паня в полном ужасе требовала лошадь – везти меня в райцентр к врачу. Но ее уговорили пропарить меня в бане, натереть грудь каким-то жиром и уложить на русской печке. Ну и внутрь самогончика с перцем, конечно. Я стоически вытерпела эти процедуры. На следующий день лежала в чуланчике и принимала визитеров. С другого конца деревни приковылял, опираясь на палку, одноногий с войны дед Бокай. В руке у него была зажата карамелька. К ней прилипли табачные крошки. Вот это помню как вчера. Дороже подарка в жизни моей, наверное, не было. Потом пришла баба Дуня, принесла своих особенных малосольных огурчиков и каких-то оладий. И так до вечера. Так что врач не понадобился.

Кроме работы были и развлечения, например, походы в лес. Жена дяди Пети тетя Таиса – баба-гренадер, выше тишайшего Петра Ивановича на голову – относилась к ним неодобрительно. Мне она казалась очень грубой, сейчас думаю, что только из-за не ведающей запретов колоритной речи. Помню, когда мы принесли грибы, она сказала что-то глубоко непечатное, а потом добила логикой: “Вот собака жрет что дают. А грибы ваши она станет есть? Нет, не станет. А я, человек, буду этих слизняков хавать?!” (Бедная Таиса, пусть земля будет ей пухом, показать бы ей устриц, а потом цену на них!) А грибов в “плетухах” мы принесли много. В письме моем упоминаются боровики, подберезовики и таинственные “матрюхи” (кажется, это те, что обычно называют свинушками).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Людмила Улицкая - О теле души [Новые рассказы] [litres]](/books/1073265/lyudmila-ulickaya-o-tele-dushi-novye-rasskazy-litr.webp)

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/1099254/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk.webp)

![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/1148634/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v.webp)