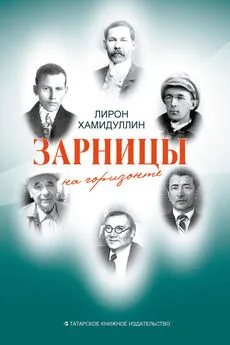

Лирон Хамидуллин - Зарницы на горизонте (сборник)

- Название:Зарницы на горизонте (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Казань

- ISBN:978-5-298-03480-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лирон Хамидуллин - Зарницы на горизонте (сборник) краткое содержание

Зарницы на горизонте (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Притягивает к себе одно из стихотворений в тетради поэта, сохранившего в душе образец семейного воспитания:

– Расскажи мне, мама, сказку,

не расскажешь – не усну!

– О, дитя, закрой же глазки,

Ну а я рассказ начну.

Жил в одной из дальних стран

Ханский сын – младой султан.

Не коня – пегаса он седлал,

Кречета он в небеса пускал…

Мой малыш, уже ты спишь?

– Дальше, мама! Дальше расскажи!.. [8] Дәрдемәнд. Әни, әкият сөйләче (Расскажи мне, мама, сказку. – Подстр. пер.).

Читая эти строки, вспоминается собственное детство, свои младенческие слёзы… Сердце болит от мысли о плачевном положении нынешних детей, большинство из которых не получают иного воспитания, кроме телевизионного…

Дорога в Юлук

Закиру ещё не исполнилось и трёх лет, когда летом 1862 года Рамиевы решили переехать в село Юлук, расположенное на другом конце Оренбургской губернии. Эта татарская деревня, по официальным документам именовавшаяся как «Юлукский ям», расположена на окраине Орского уезда. Если не знать историю деревни и её значимость в те годы, очень даже можно подумать, мол, неужели не мог успешный торговец Мухамметсадык Рамиев выбрать себе местом обоснования более знатное село, или мог бы переселиться поближе к крупному городу. Ведь и как деревня, и как место для ведения торговли Юлук во многом уступал Зиргану. Во-первых, Зирган расположен в долине воспетых в песнях красивейших рек – Белой и Ашкадар. Это место, где есть всё – леса, горы, где отдыхает душа и тело, кто побывает здесь хоть раз – не забудет никогда. Во-вторых, Зирган находится между двумя большими городами, на важном торговом пути. Все товары для торговли, ввозимые из богатой Средней Азии, будь то различные шелка и парчи, душистые чаи, сладкие фрукты, дешёвые кони или овцы – всё это проходило вначале через оренбургские и орские базары, представлявшие собой торговые врата России в этом регионе. А до этих базаров отсюда, из Зирганы, пролегала прямая конная дорога до этих крупных базаров.

Жителям деревни тоже был непонятен неожиданный переезд Рамиевых.

– Что потерял Садык-бай там, на краю земли?

– Ох, ошибается, верно, – удивлялись они.

Нашлись, конечно, и те, кто пророчил:

– Мухамметсадык-бай – человек основательный, просто так без видимой пользы бы не тронулся.

Естественно, женщины и дети были категорически против того, чтобы уезжать, оставив в родных краях родственников, ставших близкими и родными соседей. Было пролито немало слёз. Но Мухамметсадык-бай смог всех переубедить и уговорить. Старался дать понять каждому, что впереди намечается ещё более красивая жизнь, что будущее видится обнадёживающим.

Итак, погрузившись в телеги, они отправились в долгий путь, продолжавшийся более недели. Сначала спускались вдоль реки Белой в сторону Ашкадара – до Стерлитамакского устья, первую большую стоянку организовали в Стерлитамаке. На следующий день они тронулись в путь лишь ближе к полудню, только после того, как повидались и попрощались с нужными людьми и прикупили последние необходимые вещи в городских магазинах. После Стерлитамака дорога стала ещё уже и неудобнее. Потому что здесь начинались владения настоящих кочевых башкир, редко пользовавшихся повозками, привыкших к горной местности и кочевому образу жизни; местами ещё даже не были восстановлены унесённые весенним паводком мосты через стремительные воды горных рек. Из-за всего этого загруженные тяжёлые повозки очень медленно продвигались вперёд по горным дорогам. Ну а Мухамметсадык-бай, конечно, вместе с семьёй уносился вперёд на хорошей паре лошадей и дожидался основного обоза в какой-нибудь деревне. Таким вот образом, гостя в попутных деревнях то у одного, то у другого знакомого – татарского или башкирского муллы или купца, они, наконец, достигли своей цели. Первым на месте слияния двух небольших речушек, на возвышенности, покрытой жидким берёзовым и осиновым лесом, показался высокий минарет деревянной мечети. Вскоре послышался радостный крик пятилетнего Шакира, заглушивший даже звон колокольчика на дуге:

– Прибыли! Приехали! – закричал он. И демонстрируя знание букв, начал читать по слогам надпись на придорожном столбе: – Юл-лук-к!

Конечно же, в те годы много было таких, кто вдруг срывался с насиженного места и направлялся на северо-восток губернии. Очень быстро по всей России распространился слух, что в окрестностях какого-то города Орск, о котором прежде никто не слыхивал, золото можно грести лопатой прямо с поверхности земли. Надеясь ухватить птицу счастья за хвост, люди наперегонки ринулись к этому невзрачному городку на краю земли. В скором времени и в тихих горах, и в степи, и в несуразном уездном центре, где до этого лишь петушились конные казаки, отбывая срок службы и пьянствуя с беспечными солдатами, уже царило оживление. Тихий город с двумя церквями и одной мечетью наполнился нарядными щеголеватыми людьми, примчавшимися на благородных скакунах. Возросли цены на недвижимость, торговля расцвела, предметы первой необходимости дорожали с каждым днём! Одни люди за короткое время стали известными, уважаемыми баями. А слишком нетерпеливые, не знавшие меры, быстро лишились всего.

Так началась «золотая лихорадка» в Орском уезде в тридцатых годах XIX века.

Вот и наших путешественников в эти края привела именно подобная «лихорадка». Золото хоть и не валялось прямо под ногами, всё же не вызывало сомнений то, что при терпении и старании оно будет добыто. Сложно определить, сколько в те годы в Оренбургской губернии, в районе Орска, Троицка, Верхнеуральска, считавшихся центрами золотодобычи, насчитывалось золотарей – держателей золотых приисков и сколько драгоценных ископаемых они добывали. Но всем известно, что земли здешние были безгранично богаты.

В истории Среднего Урала после присоединения к России, конечно, добыча золота и серебра, а также иного природного материала была развита изначально. Позднее здесь в основном преобладали медно-, чугуно- и сталелитейные заводы, которые были важны для наращивания промышленных мощностей и для военных нужд России. Для продолжения захватнических войн на западных и восточных направлениях царскому правительству требовались орудия, отлитые на Урале или изготовленные в других центрах наподобие Тулы с использованием уральской руды. И тысячи вёрст рельсов для железных дорог, соединивших позднее просторы всё более и более расширявшейся империи, а также и стальных коней для этих дорог – вагонов и паровозов, – также производили уральские заводы Демидовых и других промышленников. Как писал известный автор позапрошлого века Глеб Успенский, началось беспощадное разграбление земель несчастных башкирских племён. Эти земли с несметными богатствами потихоньку переходили от биев и беков, старейшин племён, в руки новых хозяев – путём торга, обмана, а иногда и угроз. К примеру, тульские промышленники Твердышев и Мясников приобрели сто тысяч десятин такой благородной земли всего за триста рублей. Естественно, не остались в стороне и другие богачи, обладавшие большими капиталами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: