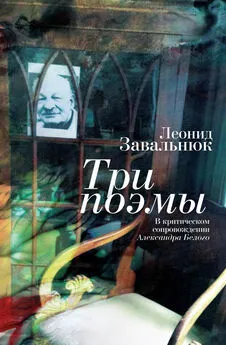

Леонид Завальнюк - «Всё с вами, но не ваш». Избранное

- Название:«Всё с вами, но не ваш». Избранное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907189-21-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Завальнюк - «Всё с вами, но не ваш». Избранное краткое содержание

«Всё с вами, но не ваш». Избранное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэзия – старинный спорт отважных.

Поэт – небесный альпинист. И цель его

Те выси обживать, где даже богу страшно.

Всё остальное – комплекс ГТО.

Опрощение Бога уравновешено возвеличением Поэта. Он становится смыслопорождающим явлением:

Не было, не было, не было!

Ничего, уважаемый, не было! <���…>

А теперь что происходит в небе?

А теперь весна происходит в небе,

А теперь любовь происходит в небе,

Потому что поэт запел.

От его животворных песен

Ничего не родится в мире,

Ничего не родится в мире

От высоких прозрений его.

Но там, где нету причины

Бряцать на бессмертной лире,

Там может быть всё, что угодно,

Но нету там ничего!

Аполлоновское начало – служение музам – отводится в сторону:

Вот твой читатель.

Бей без промедленья!

Посулы сыпь, и пестуй, и мани,

Но доконай его, каналью, дотяни,

Не дай ему уйти от просветленья!

В обыденной жизни под просветлением понимают выход к Богу. Но из стихов поэта, методов его обращения с читателем совершенно ясно, что под просветлением имеется в виду выход за рамки обыденности, осознание себя частью вселенной, природы, т. е. расширение рамок существования. Не исключено, что для Завальнюка суть просветления очень сближена с путём к «внутреннему человеку», сиречь – Богу:

Какой-то новый свет во мне,

Но сквозь рутину не пробиться.

И я кричу душе:

– Уж ты хоть повнимательней смотри.

Порой мне кажется, пророк грядёт.

Не упустить бы зодчего-провидца.

И слышится ответ:

Согласна. Но терпи.

Для этого мне должно раздвоиться.

И не как в сказках-снах,

А с кровью раздвоиться,

Поскольку неизвестно, он извне придёт

Иль изнутри.

Пророк теряет «небесную» ипостась – посланца Бога, сближаясь (по среде обитания) с человеком. Ни у кого, кроме Завальнюка, поэт не может сказать: «Пророчеств хочется. Хоть сам их сочини». Даже если он пророчит, то лишь как медиум. Тютчев следовал давней традиции, когда говорил:

Стоим мы слепо пред Судьбою,

Не нам сорвать с неё покров…

Я не своё тебе открою,

Но бред пророческий духов…

Кажется, против самой этой традиции и взбунтовался Завальнюк:

О радости предел! О темени порог!

Неведомо, когда и кем он был поставлен.

Но ведомо, что нами он прославлен

И утверждён на вечные года.

Поэт и перехватывает у неба право голоса, пророча о земном, а не заоблачном:

Дороги хочется.

Поддамся наважденью

Немыслимых прозрений ножевых!..

Уж лучше быть никем в краю навек живых,

Чем быть собой средь мёртвых от рожденья.

Не отрицается ни Бог, ни «тот мир», но в центр выдвигается проблема человека, его «самоуправления»:

Пророка жду… Бог в помощь, говори!

Пророка жду… Он лёгких слов не скажет.

Он мёртвых всех простит,

А всех живых отвяжет

Равно от мрака вечного и от пустой зари.

Пока ничего страшного, всё ещё может выглядеть по-старому. Но вот следствия:

И понесутся люди кто куда, –

Одни побежкой волчьею, другие конским скоком.

– Живите, – скажет [Пророк], – врозь.

– Не лезьте в небо скопом.

И даже по двое не лезьте вы туда.

При том, что бог один, у каждого свой бог.

В речи поэта смешались амплуа моралиста и пророка. И это даёт совершенно непредвиденную отдачу – возвращение доверительного и уважительного смысла словам, скомпрометированным и обесцененным в современном обороте.

Едва ли кто сейчас склонен принять без улыбки слова о любви к ближнему, сочувствии, справедливости. Они остались в употреблении лишь у наивных провинциалов. Трудно допустить, чтобы Завальнюк с этим не считался, что говорок о наивности и провинциальности не достигал его ушей, – мол, пишу, как дышу. Особенно это касается слова «правда» – названия коммунистической газеты, ставшей символом того, чему никто не верит. Казалось бы, элементарное чувство реальности должно было удерживать руку поэта. Но мы видим обратное, высказанное со всей силой пророка:

Когда я говорю, пленённую зарю

Вдруг отпускают мёртвые твердыни.

И самоуниженье без гордыни

Даётся всем, когда я говорю.

Когда я говорю так, словно свет творю

Из горькой немоты и одичалой боли,

Жизнь воцаряется на брошенном престоле,

И вечен мир, когда я говорю.

Когда я говорю и так душой горю,

Что чужд и жуток небесам и людям,

Из праха восстают все те, кого мы любим,

И я вселяюсь в них, когда я правду говорю.

Когда я правду говорю, когда судьбой сорю

В отважных лунатизмах потрясенья,

Вам благо всем. Мне больше. Мне – спасенье.

Я жив! Я есмь, когда я правду говорю!

Это стихотворение названо «Монолог старого поэта». «Старого», т. е. мысль выстрадана, «небо стало небом». Опора на традицию очевидна, но не ближнюю, а дальнюю, на того, кто сказал: «Я есмь – конечно, есть и ты!». По конструкции, по звучанию она сработана по модели самопрославления, заданной Державиным:

Я связь миров, повсюду сущих,

Я крайня степень вещества;

Я средоточие живущих…

«Правда» – любимое слово Державина, его кредо, его грозное оружие («я тем стал бесполезен, что горяч и в правде чёрт»). В этом смысле он не был свободен: «Будучи поэт по вдохновению, я должен был говорить правду». Но «стоять – и правду говорить» – ещё не всё. По свидетельству И. Дмитриева, Державин «как поэт и как государственная особа имел только в предмете нравственность, любовь к правде, честь и потомство» 6 6 Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. http://derzhavin.lit-info.ru/derzhavin/ vospominaniya/dmitriev-vzglyad-na-moyu-zhizn.htm.

. Малопочтенные сейчас слова обладали необескровленным значением для Державина.

Когда переводы псалмов – привычная практика, сближение поэта с пророком не выходит за рамки тривиального. Но в «Памятнике» нет и следа «пророка». В заслугу ставится смелость говорить императрице то, за что мог лишиться головы. Всё так, но есть нечто, недостаточно заметное или замеченное, некая поправка, без которой памятник – не памятник. Не просто говорить истину царям, но «с улыбкой». Весь смысловой вес в этой строфе принимает на себя первая строка: «первый я дерзнул в забавном русском слоге». Ведущим был не пророческий пафос, достойный «бесед о Боге», а просторечие, сниженный тон совсем иной языковой среды.

«Правда» – слово, безусловно, этически окрашенное. Но в придворной сфере употребление подобных слов считалось «моветоном», т. е. «знаком» нарушения писаных и неписаных правил светского общества. В данном случае дело даже не в уместности слова, а в самом языке. Слова живы, покуда ими пользуются. Для Державина высокие слова «правда», «честность», «нравственность», «потомство» должны были иметь живую цену. Иными словами, речевая картина мира Державина отличалась от (выпадала из) светской.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: