Татьяна Белозерова - Теория и практика лабораторных гистологических исследований. Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий

- Название:Теория и практика лабораторных гистологических исследований. Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449619792

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Белозерова - Теория и практика лабораторных гистологических исследований. Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий краткое содержание

Теория и практика лабораторных гистологических исследований. Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

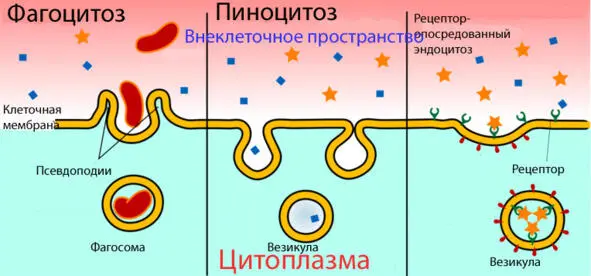

2. Приспособления и реакции клеток: эндоцитоз, пиноцитоз, фагоцитоз

Эндоцитоз и экзоцитоз – это два активных процесса, посредством которых различные материалы транспортируются через мембрану либо в клетки (эндоцитоз), либо из клеток (экзоцитоз). При эндоцитозе плазматическая мембрана образует впячивания или выросты, которые затем, отшнуровываясь, превращаются в пузырьки или вакуоли.

Различают два типа эндоцитоза:

Фагоцитоз (поедание клеткой) – процесс поглощения клеткой твердых объектов, таких как клетки эукариот, бактерии, вирусы, остатки мертвых клеток и т. п. Вокруг поглощаемого объекта образуется большая внутриклеточная вакуоль (фагосома). Размер фагосом – от 250 нм и больше. Путем слияния фагосомы с первичной лизосомой образуется вторичная лизосома. В кислой среде гидролитические ферменты расщепляют макромолекулы, оказавшиеся во вторичной лизосоме. Продукты расщепления (аминокислоты, моносахариды и прочие полезные вещества) транспортируются затем через лизосомную мембрану в цитоплазму клетки. Фагоцитоз распространен очень широко. У высокоорганизованных животных и человека процесс фагоцитоза играет защитную роль. Фагоцитарная деятельность лейкоцитов и макрофагов имеет огромное значение в защите организма от попадающих в него патогенных микробов и других нежелательных частиц. Фагоцитоз впервые описал русский ученый И. И. Мечников.

Пиноцитоз («питье» клеткой) – процесс поглощения клеткой жидкой фазы из окружающей среды, содержащей растворимые вещества, включая крупные молекулы (белки, полисахариды и др.). При пиноцитозе от мембраны отшнуровываются внутрь клетки небольшие пузырьки – эндосомы. Они меньше фагосом (их размер до 150 нм) и обычно не содержат крупных частиц. После образования эндосомы к ней подходит первичная лизосома, и эти два мембранных пузырька сливаются. Образовавшаяся органелла носит название вторичной лизосомы. Процесс пиноцитоза постоянно осуществляют все эукариотические клетки.

Рецептор-опосредованный эндоцитоз – активный специфический процесс, при котором клеточная мембрана выпучивается внутрь клетки, формируя окаймленные ямки. Внутриклеточная сторона окаймленной ямки содержит набор адаптивных белков. Макромолекулы, связывающиеся со специфическими рецепторами на поверхности клетки, проходят внутрь со значительно большей скоростью, чем вещества, поступающие в клетки за счет пиноцитоза.

Приспособления и реакции клеток

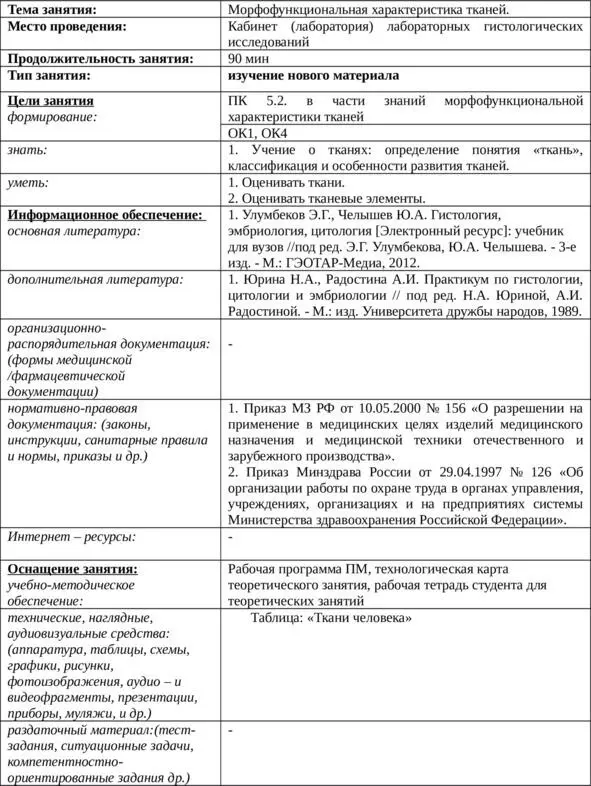

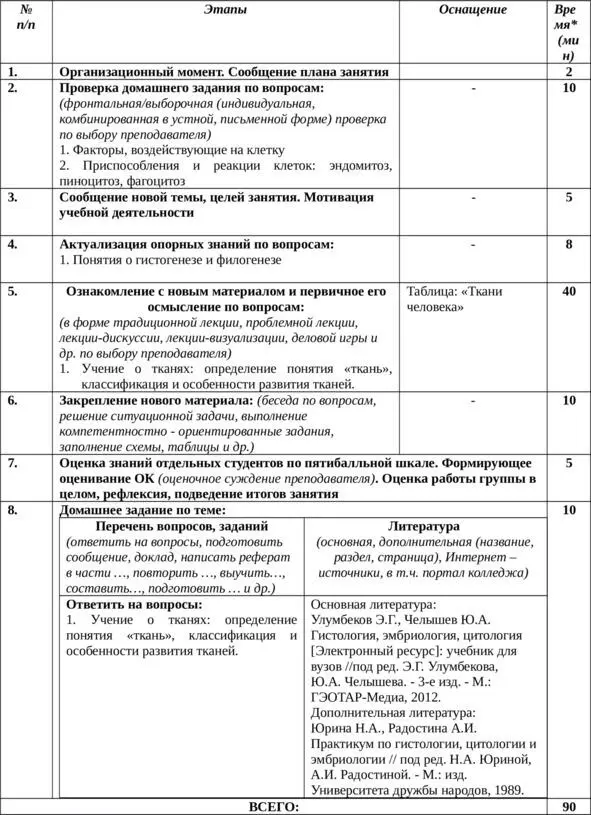

Теоретическое занятие 7. Морфофункциональная характеристика тканей

Технологическая карта теоретического занятия по МДК (ТЗ) №7

Технологическая карта теоретического занятия по МДК (ТЗ) №7

1. Учение о тканях: определение понятия «ткань», классификация и особенности развития тканей

Ткань – это возникшая в развитии система клеток и их производных, характеризующихся общими морфофизиологическими свойствами. Ткань состоит из клеток и межклеточного вещества.

С позиции филогенеза предполагается, что в процессе эволюции организмов образуются 4 тканевых системы, обеспечивающие основные функции организма:

1. Эпителии (покровные, отграничивающие от внешней среды).

2. Соединительные (опорно-трофические).

3. Мышечные (отвечающие за движение).

4. Нервные.

Эту классификацию 1857 г. Лейдига, подтвердили исследования Мечникова И. И. и позднейших авторов. А. А. Заварзин и Н. Г. Хлопин, которые заложили основы учения об эволюционной и онтогенетической детерминации тканей, также выдвигали положение о том, что ткани образуются в связи с основными функциями, обеспечивающими существование организма во внешней среде. Поэтому изменения тканей в эволюции идут параллельными путями (теория параллелизмов А. А. Заварзина). Однако дивергентный путь эволюции организмов (в каждой из четырех тканевых систем в конечном итоге привела к большому разнообразию видов тканей, которые гистологи в последующем стали объединять в системы или группы тканей) ведет к возникновению все большего разнообразия тканей (теория дивергентной эволюции тканей Н. Г. Хлопина). Из этого следует, что ткани в филогенезе развиваются и параллельными рядами, и дивергентно.

Развитие тканей в эмбриогенезе происходит в результате дифференцировки клеток. Под дифференцировкой понимают изменения в структуре клеток в результате их функциональной специализации, обусловленные активностью их генетического аппарата. Различают четыре основных периода дифференцировки клеток зародыша – оотипическую, бластомерную, зачатковую и тканевую дифференцировку. Проходя через эти периоды клетки зародыша образуют ткани (гистогенез).

В результате эмбрионального развития возникает зародыш, в котором различают несколько зародышевых листков.

Поверхностный наружный листок называется – эктодерма, внутренний – эндодерма, образует кишечную трубку зародыша. На спинной стороне зародыша располагается нервная трубка, а под ней плотный тяж называемый хорда. По сторонам располагается средний зародышевый листок – мезодерма. Все пространство между листками заполнено отросчатыми клетками, которые в результате развития, образуются из мезодермы и получили название мезенхима. В процессе развития зародышевых листков образуются различные ткани, из которых построены органы человека и животного.

Каждая ткань образуется из определенного зародышевого листка. При изменении условий существования организма меняется функция и строение ткани. При заболеваниях происходят различные изменения в тканях. Все ткани организма классифицируются в 4 группы:

1. Эпителиальная.

2. Соединительная.

3. Мышечная.

4. Нервная.

К тканям внутренней среды относятся соединительные ткани, кровь и лимфа.

При повреждении ткани они могут восстанавливаться. Процесс восстановления ткани называется репаративная регенерация. Хорошо регенерируется эпителиальная ткань, кровь и лимфа, соединительная ткань. В мышечной, нервной тканях процесс регенерации идет медленно и не полностью.

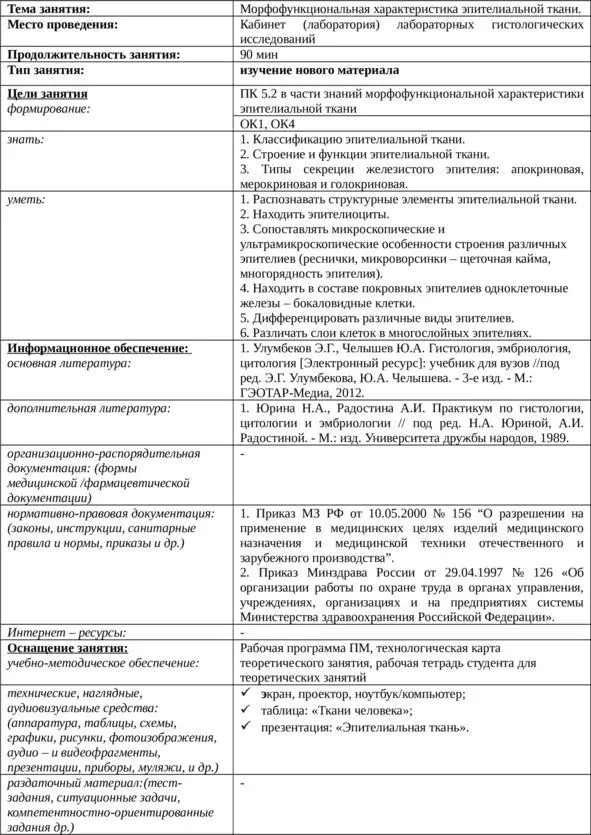

Теоретическое занятие 8. Морфофункциональная характеристика эпителиальной ткани

Технологическая карта теоретического занятия по МДК (ТЗ) №8

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: