Василий Горобейко - Номады Великой Степи

- Название:Номады Великой Степи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447439910

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Горобейко - Номады Великой Степи краткое содержание

Номады Великой Степи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вызывающая роскошь царских родов на фоне полунищенского существования остальных номадов, естественно порождала оппозицию. На востоке во главе оппозиционных племен стояли аримаспы – куны – наследники карасукской культуры. На западе в качестве лидеров оппозиции постепенно выделись близкородственные скифам племена, обитавшие на Кубани и в Поволжье. Эти кочевники вошли в европейские исторические хроники под именем савроматов – сарматов. По-тюркски «сарма» – вьючный мешок из телячьей шкуры, "-т» – аффикс обладания [Закиев М.]. Очевидно, что свое прозвище «мешочники» они получили от эллинизированных соседей за своеобразный способ перевозки домашнего скарба, явно не подразумевающий больших богатств.

Что касается более раннего их прозвания – «савроматы» (оставленного Закиевым без перевода), то, как и в случае со скифами, есть смысл поискать в современном русском языке, который вобрал в себя немало тюркизмов и, похоже, сохранил некоторые отголоски той эпохи. Согласно словарю Даля « Савры м. мн. сиб. тебеньки седельные, кожаные подколенники у седла » – похоже отголосок «сармы», только скифы переиначили название народа, а славяне – приседельных мешков. А « саврасый », согласно Ушакову, значит « светлогнедой с желтизной, с черными гривой и хвостом (о масти лошадей) ». Слово явно заимствованное, очень уж приметной окраски были савроматские лошади. Похоже, первоначальное прозвание «савромат» означало «владелец саврасых лошадей». Об этом же говорят нам и китайские хроники. Вплоть до времен Танской династии (VI век) в Поднебесной знали о живущем далеко на северо-западе племени конезаводчиков, разводивших пегих – саврасых лошадей. В «Описание мира годов правления Тайпин» (Тайпинхуаньюйцзи) говорится: « Бома (пестрая лошадь) находятся на север от цзйегу (хягасов). Их страна близка к Северному морю, отстоит от [китайской столицы] Чанъань на 14 000 ли (7 000 км) …Отборного войска 30 000 человек, лошадей 300 000 голов… Лошади масти одинаковой – пестрые (И. Б.: – саврасые). Поэтому так и называют [этот народ] » [Кюнер И. В.].

Там же находим и описание быта савроматов. « Страна обычно жестоко холодная, каждую зиму скопляется снег… С помощью лошадей и людей пашут плугом, сеют пять хлебов, любят ловить рыбу и охотиться, ловят рыбу, оленей, выдр, соболей и пр. Мясо употребляют в пищу, из шкур делают одежду… Кочуют. Чтобы сделать дом, связывают деревья, делают колодезный сруб, кроют берестою. Земляные кровати, травяные тюфяки, [к этому] добавляют войлок и так спят. Когда трава кончается, то передвигаются, не имея определенного места » [Кюнер И. В.]. Это описание отстоит на добрую тысячу лет от эпохи, когда в эллинских хрониках, с легкой руки «развращенной» скифской элиты, видимо по созвучию, самоназвание верного традициям предков народа « савро-ма-т » превратилось в презрительную кличку « сарма-т ».

Не относящийся к делу, но не безынтересный факт: Кюнер упоминает еще одно название этих племен – « Э-ло-чжи ». Мне, к сожалению, не удалось найти иероглифическое написание этого слова, поэтому не могу уверено утверждать о синонимичности наименований, но факт остается фактом – слово « Россия » на хань (государственный язык КНР) звучит как « Э-ло-сы », смысловому переводу данный набор иероглифов не поддается.

Но оставим пока лингвистические изыскания и вернемся к истории.

В археологии сарматы известны под именем Прохоровской культуры. Исследования показывают, что « материальная культура сарматских племен имела довольно низкий уровень своего развития. По сравнению со скифскими племенами, кочевники-сарматы на основной территории своего распространения (в частности, в Поволжье) имели культуру, которую можно охарактеризовать как достаточно безликую: невыразительна ее керамика, сделанная от руки и довольно однообразная по форме, сравнительно беден и весь другой инвентарь » [Абрамова М. П.].

Вплоть до IV века до нашей эры савроматы были мирными подданными царских скифов, савроматские отряды часто состояли на службе в войске и при дворе скифского царя. Но к концу III века до Рождества многовековая дружба родственных народов сменилась откровенной враждой. Другими словами оппозиция «вышла из тени» и бросила вызов безраздельному владычеству царских скифов в европейских степях (в те времена границей между Европой и Азией считался Танаис-Дон). Но мы знаем, что причерноморская Скифия лишь часть империи, центр которой по-прежнему лежит в Алтайских горах. Так, что усиление влияния савроматов – прямое свидетельство ослабления центральной власти.

Обратим свои взоры на восток и попробуем разобраться, что же привело к ослаблению, а затем и падению скифского владычества в Степи.

Я уже упоминал, о том, что совместными усилиями скифов-юэчжей и циньцев племена кунов, сохранившее верность дому Лань и обычаям предков, были изгнаны с плато Ордос. Это пустынное плато было для них коренным юртом – сакральным местом, отсюда их предки столетия назад предприняли успешный поход на Алтай. Это сильно озлобило «потомков Оленя». Наблюдательные китайцы, очевидно не без сарказма, отметили данный факт, изменив их наименование на «Злой невольник» (сюн-ну). Напомню, что раньше они их именовали просто бородатыми невольниками (ху-ну), что синонимично понятию «варвар».

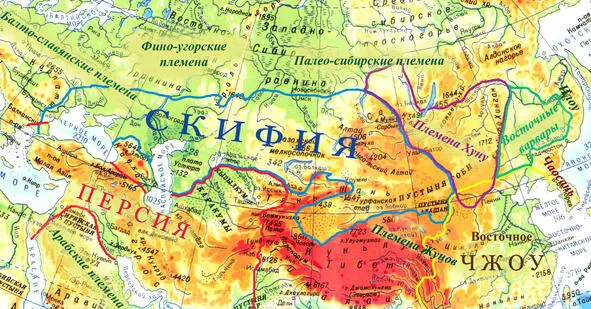

Долгие годы куны (пока продолжу называть их прежним термином, чтобы не вносить путаницы), могли вымещать свою ненависть только разоряя скифские курганы. Плохо организованные и слабо вооруженные они не могли тягаться с военной мощью соседних империй. Более того, их притесняли даже их бывшие подданные, известные по китайским летописям как восточные варвары (дун-ху) – протоманьчжурские племена. Примерный расклад сил в Азии четвертого века до христианской эры отражено на карте (рис. 19).

Рисунок 19. Евразия в IV веке до н. э.

Зная непримиримую вражду кунов с княжеством Цинь, и опасаясь все возрастающего влияния «циньского варвара», чжаоские княжества привлекли их на свою сторону. « На седьмом году (318 г до н.э.) войска княжеств Хань, Чжао, Вэй, Янь и Ци, ведя за собой отряды сюнну, совместно напали на Цинь » [Сыма Цянь]. Поход был крайне неудачным для коалиции, « Цинь выслало против них военачальника – шучжана Цзи, который дал бой у Сююя. [Цзи] взял в плен военачальника Шэнь Чая, нанес Поражение чжаоскому княжичу Кэ и ханьскому наследнику Хуаню и убил восемьдесят две тысячи человек » [там же]. Скупые строки летописи свидетельствуют, как минимум о двух, значимых для нашего исследования событиях. Во-первых, кунские племена в тот период были достаточно серьезным «игроком» на политической карте, чтобы быть упомянуты в качестве союзников чжоуских княжеств, причем замечу, это хорошо организованные союзники, образующие самостоятельные воинские подразделения. Во-вторых, учитывая добрососедские отношения между царскими скифами – юэчжами и княжеством Цинь, выступление кунов на стороне их противников – практически равно объявлению своей независимости от скифской империи. И здесь оппозиция перешла в фазу вооруженного противостояния.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: