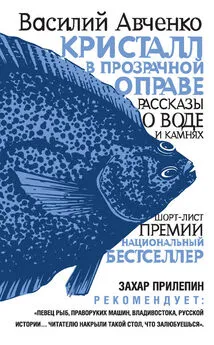

Василий Авченко - Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях

- Название:Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-094242-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Авченко - Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях краткое содержание

Новая книга «Кристалл в прозрачной оправе» – уникальное, почти художественное и в то же время полное удивительных фактов описание жизни на Дальнем Востоке. «Я всего лишь человек, живущий у моря, – говорит автор. – Почти любой из моих земляков знает о рыбах, море, камнях куда больше, чем я. Но никто из них не пишет о том, о чем мне хотелось бы читать. Молчат и рыба, и камни. Поэтому говорить приходится мне».

Книга вошла в шорт-лист премии «Национальный бестселлер».

Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А нашего выражения «на рыбьем меху» нанайцы и нивхи никогда бы не поняли – они шили себе одежду из рыбьей кожи: повседневную – из лососей, праздничную – из сазана, щуки, ленка.

Или вот: «На безрыбье и рак рыба». Тут чувствуется консервативное презрение старых русских ко всему необычному, ко всему, что не рыба – от крабов до ламинарии. Ладно кальмары с кукумариями, но чем речные раки не угодили? Сергей Аксаков был умнее: «Хотя рак ни рыба ни мясо, но лучше и того и другого. Пословица “на безрыбье и рак рыба” на этот раз несправедлива».

О нашей дальневосточной рыбе – речной и морской – написано мало. Есть образы карася и окуня в мировой литературе, но нет образа корюшки, или камбалы, или наваги. Это объяснимо (на Дальнем Востоке слишком мало писателей, как и вообще людей на квадратный километр земли и воды), но несправедливо.

Есть классик рыболовной литературы Леонид Сабанеев – автор труда «Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб» (1875). Писал он, естественно, о другой рыбалке, западной, максимум – до Урала. О «голавлях», «колюшках», «плотве» – мне уже сами эти названия кажутся чужими, нерусскими, хотя я понимаю узость собственных представлений.

Есть Сергей Аксаков и его «Записки об уженье рыбы» середины XIX века с названиями глав вроде «Происхождение удочки» или «Об уменье удить», со снайперскими определениями: «лесою называется нитка, одним концом привязанная к удилищу, а другим к крючку». Немало интересного он писал и о названиях известных ему рыб: «…Имя его <���пескаря> происходит явно от того, что он всегда лежит на песчаном дне. Хотя обыкновенно говорят пискарь , а не пескарь , но это единственно потому, что первое легче для произношения. Впрочем, многие уверены, что эта рыбка должна называться пискарём , потому что, будучи сжата в руках человека, издаёт звук, похожий на писк» (у Салтыкова-Щедрина, как мы помним, был именно «пискарь»). «Русский народ любит ерша; его именем, как прилагательным, называет он всякого невзрачного, задорного человека, который сердится, топорщится, ершится». По поводу плотвы Аксаков предполагал: «Очевидно, получила своё имя оттого, что она плоска. В некоторых губерниях ее называют сорога, или сорожняк; происхождение этого названия объяснить не умею». О лине писал: «Хотя можно имя его произвесть от глагола льнуть , потому что линь, покрытый липкою слизью, льнёт к рукам, но я решительно полагаю, что названье линя происходит от глагола линять : ибо пойманный линь… сейчас полиняет и по всему его телу пойдут большие тёмные пятна». О форели: «Простой народ и не знает слова форель; он называет эту прелестную рыбу: пестряк, а в собирательном: пеструшка». И т. д.

Но это всё – не наша рыба, не наша песня. Вот и приходится построчно и пословно вылавливать нашу рыбу у Арсеньева и Фадеева, у Шаламова и Куваева, добывать эти редкие словесные жемчужины – впрочем, жемчуг и должен быть редким, чтобы не обесцениться. То приморский партизан Фадеев бросит вскользь: «…В ту весну по Уссури то и дело сплывали книзу безвестные трупы, и от них сомы жирели, как никогда». То Пришвин в своих заметках о Приморье напишет о черепахах озера Ханка: «Глаза у неё жёлтые, злющие, и вся кусачая черепаха, с вытянутой шеей, когда смотришь на неё, кажется в отдалённом родстве со змеёй, вроде как бы змеиной тёщей». То сибиряк и охотник Михаил Тарковский вспомнит свою встречу с Виктором Астафьевым [11], который посоветовал ему написать о тугуне: «…Не только городские, а и на Енисее-то не все “эту рыбку” знают»… То канадец Фарли Моуэт [12]упомянет в «Сибиряках» удивительную рыбу chir .

Приамурец Владимир Илюшин писал о «бешеном сазаньем нересте», «пудовом дураке толстолобе», залетевшем в резиновую лодку, «изумрудном чуде аухи». Об амурских осетрах и калугах, которых деды-старожилы избегали называть по имени – всё больше «она» да «её» (напоминает уважение к хозяевам тайги – медведю и тигру). «Уже к дням моей юности такая рыба, как калуга (белуга), осётр, стерлядь вывелись на Ханке и Уссури», – писал Фадеев, комментируя Пржевальского [13], ходившего приморскими тропами ещё до Арсеньева.

Долго живший на Кунашире, основательно прокуриленный туляк Кузнецов-Тулянин как никто описал ход горбуши; приметы кунаширских рыбаков – «океану никогда не верь, он двулик, но ругать его не смей, и думать нехорошее о нём не смей»; океан, который «так и будет доиться, пока доишь, черпаешь, вытаскиваешь из него нутро его, живое, драгоценное, серебристое».

В романе Виктора Ремизова об охотских рыбаках герои второго плана – рыбы: «Гольцы тоже были лососями и тоже в брачном наряде, но, отметав икру, не погибали, а скатывались к морю… Они боялись даже там, где это не имело смысла: какая-нибудь некрупная самочка кижуча, защищая гнездо, смело бросалась на голодную стаю гольцов, и те разлетались в стороны. Это были две разные философии жизни. Одни жили и спасались по мелочи, другие жертвовали собой, и это делало их сильными».

Дальневосточник Сергей Кучеренко писал книги о рыбах Амура. Из книги «Рыбы у себя дома» мы узнаём, что в Амуре, как и в Японском море, бок о бок с северными хариусом, гольцом, сигом и налимом живут самые настоящие южане – тропические змееголов и касатка, амуры, толстолобы… «Его краснохвостое величество» – так Кучеренко называл тайменя.

Наши великие реки – это что-то совершенно чудовищное, прекрасное и непонятное. Самые большие русские реки – Обь, Енисей, Лена, Амур. Я замираю у повешенной на стену старой карты СССР и медитирую, разглядывая эти гигантские артерии (точно так же медитирую и на борту самолёта, если позволяет облачность). Даже куда меньшие Колыма, Индигирка, Яна, Оленёк куда мощнее многих «великих европейских рек».

Наши реки меньше пропиарены, чем Дунай, Сена, Волга или Темза – и, может, к лучшему. Им этого не надо. Пусть они остаются неразгаданными, не осквернёнными «цивилизованным человеком», сакральными, далёкими, фантастическими, даже как бы и не совсем реальными.

Амур получил большую рекламу (или антирекламу) из-за великого потопа 2013 года. Дракон (китайцы зовут Амур рекой Чёрного Дракона) шевельнулся, как лавкрафтовский Ктулху, и едва не смыл уверенные доселе в своей незыблемости города – Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск– и Николаевск-на-Амуре. Может, ещё смоет. Мы плохо знаем Амур, потому что живём на его берегах всего лишь полтораста лет.

Почему именно рыба – символ христианства? Что с того, что были рыбаки-апостолы или что рыба с хлебами фигурировали в Библии – там много чего фигурировало, но даже хлеб насущный таким символом не стал, а рыба – стала. Греческое слово «рыба» – «ихтис» – одновременно сокращение от «Иисус Христос».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/1066970/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass.webp)