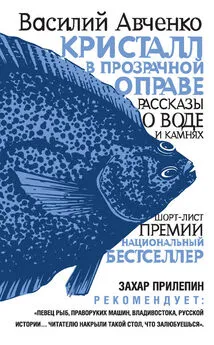

Василий Авченко - Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях

- Название:Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-094242-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Авченко - Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях краткое содержание

Новая книга «Кристалл в прозрачной оправе» – уникальное, почти художественное и в то же время полное удивительных фактов описание жизни на Дальнем Востоке. «Я всего лишь человек, живущий у моря, – говорит автор. – Почти любой из моих земляков знает о рыбах, море, камнях куда больше, чем я. Но никто из них не пишет о том, о чем мне хотелось бы читать. Молчат и рыба, и камни. Поэтому говорить приходится мне».

Книга вошла в шорт-лист премии «Национальный бестселлер».

Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Куда всё это делось потом – я не знаю. То ли флота не стало, то ли селёдки.

Я с удовольствием поддерживаю и культивирую дальневосточный миф о том, что у нас всё самое большое и лучшее. Наши тигры – самые пушистые и сильные, кедровые орехи – самые крупные, так что их приходится разгрызать пассатижами (сибиряки говорят, что их орешки зато вкуснее и щёлкаются как семечки; пусть говорят). «Таких громадных лопухов, как здесь, я не встречал нигде в России», – писал Чехов о Сахалине, а о Владивостоке сообщал: «Устрицы по всему побережью крупные, вкусные» (недаром тихоокеанская устрица имеет второе название «гигантская» – и так у нас всё). Писатель и партизан Фадеев [7], тоскуя в столице, вспоминал об «особенном, неповторимом – от обилия водорослей – запахе тихоокеанской волны». По сравнению с нашей полуметровой селёдкой рыбка, которую называют атлантической сельдью, – недоразвитый малёк-дистрофик. Как будто рыбе для того, чтобы вырасти полностью, во всю задуманную рыбьим богом величину, необходим простор самого большого в мире океана.

Селёдку люблю слабосолёной, без всяких там маринадов или горчичных заливок. Она кажется приготовленной просто в морской воде, сохраняет вкус моря и самой рыбы – чего ещё желать. Все эти «специальные» и «пряные» посолы – неуважение к рыбе, её настоящему вкусу; или попытка скрыть несвежесть продукта.

Сначала рыбу нужно почистить: одним движением ножа отделить голову и вытянуть селёдочные внутренности, потом порезать туловище на ломти и наслаждаться. Отделить ногтями тончайшую, невесомую плёночку, под которой – миллиметры прозрачного, нежнейшего, сладкого жирка. Под ним начинается само селёдочье мясо – плотное, масляное, пронизанное тоненькими, похожими на рыболовную леску гибкими рёбрышками.

Когда селёдку заворачивают в газету – это честь прежде всего для газеты. Не всякие человеческие слова достойны того, чтобы в них заворачивалась Рыба.

«Не мясо же на Колыме сохраняет белковый баланс. Это сельдь подбрасывает последние поленья в энергетическую топку доходяги. И если доходяга сохранил жизнь, то именно потому, что он ел сельдь, солёную, конечно», – писал в «Колымских рассказах» Шаламов [8]. И ещё: «Селёдкой живет Колыма заключенных. Это её белковый фонд. Надежда. Ибо для доходяги нет надежд добраться до мяса, масла, молока или какой-нибудь кеты или горбуши». Селёдка кормила и спасала не только колымских зэков; есть столь же проникновенные воспоминания ветеранов Второй мировой и Гражданской. Труднее найти мемуары, в которых селёдка не упоминается. Вклад селёдки в нашу победу огромен – почему до сих пор нет памятника селедке? Музыкант Илья Лагутенко [9]предлагал назвать одну из владивостокских улиц проспектом Трепанга, и я искренне не понимаю, почему подобные идеи не для всех очевидны. Или, скажем, Проспект Иваси… Есть же, в конце концов, остров Сардиния.

Моё перестроечное детство было украшено нежнейшим миниатюрным «ивасём» – то есть сельдью-иваси, хотя на самом деле это никакая не сельдь, а дальневосточная сардина, прозванная сельдью из-за внешнего и вкусового сходства. «Иваси» ( ivashi , что и значит «сардина») – одно из редких слов, взятых нами у японцев. (Говорят, «вата» и «хаки» – оттуда же.) В России японское слово «иваси» получило французистое ударение на последний слог и даже мужской род, превратившись в «ивася».

Ивась – одна из самых загадочных рыб нашего моря. Она берётся ниоткуда и исчезает в никуда, причём никто не может сказать, чем вызваны её приходы и уходы.

В 1930-е годы ивась в Японском море считался промысловой рыбой номер один. «Комсомольский кавасаки рыболовецкого колхоза «Посьет» за один день выловил 83 центнера иваси…», «Завод на о. Попова начал выработку ивасёвых консервов», – сообщала главная дальневосточная газета «Тихоокеанская звезда». Для нее очерки об ивасе охотно писали Павел Васильев и Аркадий Гайдар (а Рувим Фраерман, автор «Дикой собаки Динго», сочинял о ловле иваси рассказы; представим, чтобы сегодня о промысле рыбы писали Пелевин или Сорокин).

В сороковые ивась пропал. Николай Пегов, руководивший Приморьем в военное время, писал об этом бедствии: «Планы лова, а следовательно, и переработки рыбы оказались под угрозой катастрофического невыполнения… Иваси составляла почти половину общего улова приморских рыбаков». Перешли «на снабжение населения китовым мясом… Оно у кита чёрное, волокнистое, жёсткое, его считали несъедобным… Пришлось проконсультироваться со специалистами. Они заверили, что мясо кита хотя и не говядина, но вполне съедобно… В газетах начали публиковать рецепты, как лучше приготовлять китовое мясо. Традиционное предубеждение – а это сила огромная – против китового мяса преодолели… Это мясо выручило нас в Приморье». Что бы мы делали без него, без моря?

Следующий пассионарный взрыв пришёлся на семидесятые. Добыча ивася вновь пошла на миллионы тонн. Специально под ивася на Дальнем Востоке строились целые флотилии и сети береговых заводов. Однако ивась исчез одновременно с Советским Союзом, и его промысел прекратился. На приморском побережье и сегодня в самых неожиданных местах натыкаешься на раскрошившиеся бетонные соты – солильные чаны.

Мы не видели ивася около двадцати лет, пока в 2011-м он не появился вновь – на Сахалине, в Приморье. Откуда, почему? Я вдруг стал натыкаться на него, порядком подзабытого, на рынках. Вспомнил эти крапинки на боках, изящное тельце и вкус, который, казалось, навсегда остался там, в восьмидесятых. Обонятельные и вкусовые ощущения куда сильнее напоминают о прошлом, нежели аудиовизуальные, их нельзя вообразить, записать на плёнку или на флешку. Можно только вновь пережить – по-настоящему.

Почему ивась вернулся? Сейчас учёные изучают его численность и решают, стоит ли возобновлять полномасштабный промысел. Пока склоняются к тому, что скорого возвращения «большого ивася» ждать не стоит. Но, может, они ошибаются.

Водятся у нас торпедоподобные пиленгасы, родичи которых известны западным людям как кефаль. Вообще наша картина мира безнадёжно искажена евроцентризмом, и мало кто знает о пиленгасе, о касатке-скрипале, или, к примеру, о сахалинском древнем ящере десмостилюсе, прекрасно плававшем и нырявшем.

Полёт пиленгаса

В «пиленгасе» – загадочная нерусскость. Его часто пишут через «е», видимо, связывая с навигационным «пеленгом», хотя лучший штурман, безусловно, не пиленгас, а лосось, умеющий не заблудиться в океане и вернуться к родной речке. По правде говоря, никто толком не знает, как правильно писать слово «пиленгас».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/1066970/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass.webp)